レンズ交換のできるデジカメを持っていたので、(面白きことも無き世を、ということで)望遠レンズを買ってみました。

望遠レンズに興味を持ったのは、以前.月食を撮ろうとした時.デジカメでうまく撮影できませんでした。近所の人は大きな望遠レンズ付きのカメラで撮っていました。

(デジカメでは撮れないんだなと思いました)

それでは.どれ位の望遠レンズを買えばよいのかなと思いカメラ屋さんに聞いてみました。答えは、(焦点距離)200mm位だと運動会で子供の写真を撮るのがせいぜいで、月食は無理です、最低でも500mmは必要でしょうとのことでした。

そこで私のカメラに付きそうな望遠レンズを探したら、焦点距離350mm(35mm換算525mm)という望遠レンズがありました。焦点距離がこれ以上だとお値段が跳ね上がるので、これでいくことにしました。

さて、35mm換算焦点距離525mmって何だ?

{

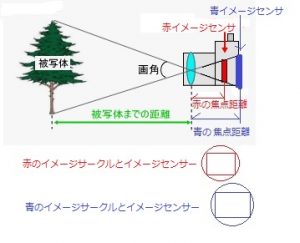

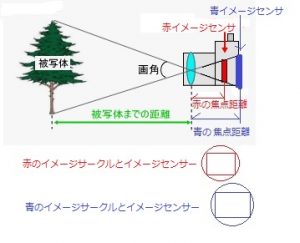

そのためには、カメラの基礎知識が少し必要です。次の図を見ながら読んで下さい。

*写真に写り込む範囲を「画角」と言います。

*焦点距離は(ほぼ)レンズとイメージセンサの間の距離です。

*昔のカメラは35mmフィルムを使っていました。それに合わせて、今でも高級なデジカメのイメージセンサの大きさは35mmになっています(これをフルサイズと言います)。ところが、私のデジカメのような安物はAPS-Cと言って小さなイメージセンサーを使っています。

}

図を見ると分かりますが、同じ画角を実現するための焦点距離は、イメージセンサーの大きさによって異なります。図の青いイメージセンサがフルサイズで、赤いイメージセンサがAPS-Cのイメージセンサです。同じ画角を実現するためのフルサイズとAPS-Cの焦点距離の比は約1.5です。

カメラの焦点距離を議論する時(イメージセンサの大きさはAPS-Cだけでなく色々あるので)このカメラはAPS-Cで焦点距離は350mmです、と言うより35mm換算で525mmです、と言った方がシンプルなので、普通35mm換算でいくらと言います。

フルサイズで焦点距離50mmの画角を実現するAPS-Cの焦点距離は約33mmです。

そのため、私が買おうとしたAPS-C用望遠レンズは焦点距離は350mmですが、35mm換算では(350×1.5で)525mmになります。

口語調で言うと「この望遠レンズ(APS-C用350mm)と同じ画角をフルサイズで実現しようとすると、焦点距離は525mmになります」ということです。

さて、実は私が知りたいのは望遠レンズの大体の倍率です。というのは、昔持っていた天体望遠鏡は100,200,300倍だったので、倍率が分かれば月がどのように写るか大体検討が付くからです。

カメラの倍率と天体望遠鏡の倍率は話が違うようですが、大体でよいので計算してみました。

人間の目の画角を実現するレンズの焦点距離は35mm換算で50mmだそうです。

焦点距離50mmのレンズの画角は47度だそうです。

また、焦点距離(525mmに近い)500mmのレンズの画角は5度だそうです。

そこで懐かしのタンジェント計算をしてみると、

tan2.5度=0.04366(5度の半分のタンジェント)

tan23.5=0.4348(47度の半分のタンジェント)

で、大体10倍位のようです。

(意外と倍率低いな、って感じです)

これだと多分、月は豆粒位に写るのかな?、拡大して1円玉位になればいいほうかな、と思いました。

でも、レンズは既に購入済みです。今、雨期で雲が多いので、その内、月を撮って報告します。

(以上の説明は自分のメモとしてはいいけれど、解説としては分かってもらえるか疑問です。)

==

ついでに今回知ったことを付け加えます。

上の図にはイメージサークルという円があります。これはカメラ内にできる像で、写真はこの中の四角部分切り出して写真としています。

イメージサークルの大きさはレンズの大きさに比例していて、フルサイズのレンズは大きい必要があり、カメラも大きくなります。安いデジカメは小型軽量化できる利点があります。