4月2日、スーパーの駐車場の出口で、(運転席から見て)車体の左後ろ後輪付近を建造物に擦ってしまい擦り傷が出来てしまいました。

集中が一瞬切れた感じの時でした(ア~アって感じです)。今日は雨で写真が撮れないので、後日写真を載せます。

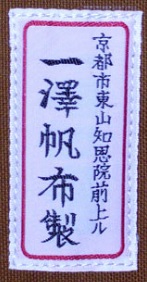

修理費用が高かったら自分でペンキを塗るし、安かったら修理してもらおうと思い、買った店に行ってみました。すると、車をお店の駐車場に停めるや否やメカニックの人が「Fさん、どうしましたか?」と出てきました。「何で私の名前が分かったんですか?と聞いたところ、ナンバーで分かります」とのことでした。お店の敷地に入ると自動認識装置が働いて誰が来たかを見ているのかなと感心しました(ちょっと怖い気もしますが)。

修理費は数万円を覚悟していましたが、数千円だそうなのでお願いしました。丁度一年点検の案内が来ていて、今回はパスしようと思っていましたが、やってもらうことにしました。

ガソリン代は今リッター160円強で、驚きます。私の車はチビのアクアです。家内はもっと立派な車に乗りたかったようで、(甲斐性がなくて)申し訳ないと思っていましたが、ガソリン代がここまで上がると、チビ車でよかったなと思います。

昨年度、燃費トップは「ヤリス」の36.0km/Lで、2位が「アクア」35.8km/Lだそうです(私が乗っている感じでは30km/Lですが)。

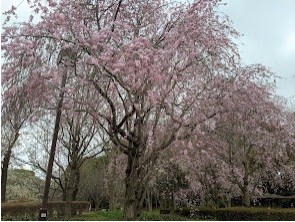

今日は雨なので、桜も今日で散ってしまいますね(はかない!)。