昨夜、エアコンから水がポタポタポタポタ(コップ一杯位)流れ出し、この猛暑なのにピンチ!

今日、電気屋さんに修理を依頼しますが、多分来てくれるのは2,3週間後でしょう。

ネットで調べた所、私にできそうなことは、

(1)水抜きパイプ(ドレインパイプ)のつまりを(棒や掃除機や専用ポンプで)掃除する。

(2)フィルターの掃除(これ2か月前にやったけどな)

らしいのですが、多分ダメでしょう。

一応、時間は十分あるので、全て挑戦しますが。

昨日、実家に行ったら「蛇の目松」が例年になくクリーム色っぽくて綺麗でした。

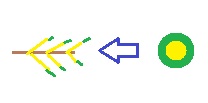

なぜ「蛇の目松」というかというと、松の針葉の根元がクリーム色で先端が緑になっています。図のように青矢印の方向から見ると蛇の目になっています。

正式には「斑入りの赤松」というようです。

こんな話を書いている場合ではありません。早速エアコンの故障対応をしなくては!

「エアコン故障の熱中症により高齢者2名が、、、」なんてニュースになったらまずいですからね。