2012�N3��

2012�N3��

03/01 Thu�@�R��

03/02 Fri�@�V�F�[���u�����{�a

03/03 Sat

03/04 Sun

03/05 Mon�@�w��\

03/06 Tue�@�G�X�v���b�\

03/07 Wed�@���{��

03/08 Thu�@���ʉ�

03/09 Fri�@�V���i�[�L

03/10 Sat

03/11 Sun

03/12 Mon�@1�N�x��

03/13 Tue�@�o�_���

03/14 Wed�@�����䗅�{

03/15 Thu�@�]��~��

03/16 Fri�@�ցi��j�H

03/17 Sat

03/18 Sun

03/19 Mon�@���Q�̂���

03/20 Tue�@���m��

03/21 Wed�@���ފ�

03/22 Thu�@�F����

03/23 Fri�@���Ǝ��Ӊ���

03/24 Sat

03/25 Sun

03/26 Mon�@�j�������x���N�̃}�C�X�^�[�W���K�[

03/27 Tue�@�q���[�S�̕s�v�c�Ȕ���(3D��)

03/28 Wed�@���̏K��

03/29 Thu�@(�݂�Ȃ�)�t�旈��

03/30 Fri�@�N�x���̌��t

03/31 Sat

�N�x���̌��t

2012 �N 3 �� 30 �� ���j��

�i�P�j���l�m�炸

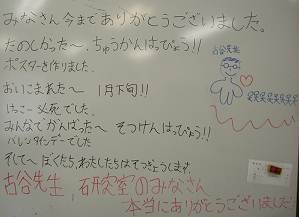

�������̔��ɁA���̃��b�Z�[�W������܂����B

�i�Q�j���Ƃ�������̍��v�Ԃ��c�������ɗ��Ă���܂����B�Љ�l�ɂȂ�ɓ������ĕs���͂��邩�������Ƃ���A�u�s��������܂������҂̕����傫���ł��v�Ƃ̂��Ƃł����B�m���ɗ������̎��͂���Ȋ����������ȁA�Ǝv���o���܂����B

�u���҂ƕs���̔�́A���_��Ԃ̃o�����[�^�ɂȂ�v

�i�������A���҂��傫���s�����������������_��Ԃ��悢�j

�i�R�j���N�x�͑�w�@�̋�����C������Ă��܂����B����1���c������A�e�w�Ȃ̋�����C���W�܂�܂��B�����͔N�x���́A�V�����̉�c������܂����B����10�N�ʑO�ɂ�������C������Ă������Ƃ�����܂����A������1�N�ԑS����c���Ȃ��A���̖�������܂���ł����B�ŋ߁A�`���𐮂���V���������Ă���Ǝv���܂��B

�u�c�肪��c�����̂ł͂Ȃ��A��c���c������v

�i�S�j���菟���H���蕉���H

�u������̂͋��܂��A������̂͒ǂ킸�v�Ƃ������t������܂����A�N���Ƃ��Ă���ƁA���̕��������Ă��邩�ȂƎv���܂��B

�u������̂͋��߂��A������̂͒ǂ����v

����ł́A�悢�N�x���I

(�݂�Ȃ�)�t�旈��

2012 �N 3 �� 29 �� �ؗj��

���A���[�~���̔ԑg�����Ă��āA�C�Â������ƁA�v���o�������Ƃ������Ă����܂��B

�i�P�j���[�~������Z�E�������w�@��K�˂�V�[�������āB

�������w�@�̃L�����p�X�̉f������͋���ɑ���A�����Ƃ������A�t�B���\�t�B�[�Ƃ������A���j�Ƃ������A�n�n�҂̍����u�Ƃ������A����Ȃ��̂��������܂����B

http://www.rikkyo.ne.jp/grp/jogakuin/npaa0001/index.html

����ɔ�ׂ�ƍŋ߂̊w�Z�̍Z�ɂ͒m����������v���n�u�̂悤�Ɋ������Ă��܂��܂��B

�����w������A��w�֒ʂ��o�X�Łu�������w�@�v���Ă悭�������o��������̂ŁA�s���Ă݂��������ȂƎv���܂��i�s���Ă�����Ă��炦�Ȃ������ł��傤���j�B

�i�Q�j��q���ł̃V�[�������āB

���[�~�����u���̑��̉̂���͉��y�ȏ�̐��_�̂悤�Ȃ��̂��`����Ă���v�Ƃ����悤�Șb������Ă��܂����B

���͊w������A��q��w�̎R���ł̃X�L�[�L�����v�ɍs�������̂��Ƃ��v���o���܂����B���A���R�Q���̗�q������Ƃ����̂ŁA�����������炨�����Ȃт�������̕��̐Ȃɂ��Ă݂܂����B��q���ł͊��ɑO�̕��ɐ��l�̏��������ɔ����z���悹�Ă��ނ������ł����Ƃ��Ă��܂��B�����͉�����C���Ⴄ��ł��B�s�[���ƒ���߂Ă���̂Ƃ������ɈႤ�A��C�����q�^������߂Ă���Ƃ����悤�ȁA�s�v�c�Ȉً�Ԃɓ����������ł����B������w���ł��A����Ȑ��E�ɐg��u�����Ԃ������Ă���l������Ȃ��A�Ǝ����̎���̋����������܂����B

�i�R�j�ŋ�NHK�Z�̂ŁA���S���q��̗�q���ł̕��i�����������Z�̂��Љ��܂����B

�u�����͒ł̓����ɕ�܂�ā@�ЂƂ肨�݂ȁi���j�̋F��w�i���ȁj����v

���ł��A����̐Â��ȋ�Ԃ͐̂̂܂܂Ȃ̂��ȁH�Ȃ�Ďv���܂����B

���̏K��

2012 �N 3 �� 28 �� ���j��

�v���Ԃ�ɎԂŃ��W�I�i���[���[���C�h�j���Ȃ���o���܂����B

���_�Ȃ̂���҂��Q�X�g�ŁA�Q�l�ɂȂ肻���Șb�����Ă��܂����B

�i�P�j�s���ɂȂ�̂́A���̉��Ɂu�{��v���B��Ă��邽�߂ŁA�{��������Ȃ��ƕs���������Ȃ��B���{�l�͓{���}����̂ŕs���ɂȂ�₷���悤�ł��B

�i�Q�j�������Ƃ͐��_�q����悢�B�u�l�͓��ŔY�݁A���ōl����v�ƌ��������ŁA�����Ă��鎞�ɃA�C�f�A���o�₷�������ł��B�u�Q�{�̑��͂Q�l�̈�҂ł���v�Ƃ����������ł��B

�i�R�j���ӂƋF�肪�S�𗎂��������邻���ł��B���V����͂��o�������āA�S�����Z�b�g���Ă��邻���ł��B

�i�S�j��N��ɂ́A����d�v�ŁA��l�łł����ƁA�F�����Ƃ���̂Q�����Ƃ悢�B

�i�T�j�������݂����Ȑl�́A�������N���A�[�ċz�A�U���A�ґz�A�Ȃǂ�15�����炢�����A�Q�T�ԑ�����Ƃ悢�B

�q���[�S�̕s�v�c�Ȕ���(3D��)

2012 �N 3 �� 27 �� ���j��

�u��Ɛ�q�v�ȗ��A�v���Ԃ�ʼnf������Ă��܂����B

�����f��ł����B

(1)�����̃v���b�V���[�Ō�����ꂵ�Ă��銴������܂������A���Â���̊y�������v���o�����Ă���܂����B�i�������悤�Ȃ��̂�����Ă݂����Ƃ����v���j

(2)�����l���ړI�������Ɖ�ꂿ�Ⴄ���Ęb�A���̒ʂ�ł��B

(3)���{�b�g�̕\��A�����ł��B

(4)�^�C�g���ł����u�����v�́A���ĂȂ���Ȃ�������B�������A������Ђ˂�ł������Ȋ����ł��B

(5)3D�̓��A���ł����ł��ˁB�����������ǂ��Ȃ��Ă���̂Ŋ��S���܂����B

(6)�V�l�������������āA1000�~���ƕ����Ă�����A�RD��400�~�A�ዾ�p���K�l200�~��������܂����B

�j�������x���N�̃}�C�X�^�[�W���K�[

2012 �N 3 �� 26 �� ���j��

�������M�Ɉڂ���18�N�A���Ǝ�����w���ŕK�����t�����Ȃ�����܂��B�nj��y���̊w������ɋȖ������Ƃ���A�u���[�O�i�[�̃}�C�X�^�[�W���K�[�v�ŁA���w�E���Ǝ��̒�Ԃ������ł��B���̊w������͒��w�����Z�����̋Ȃ����������ł��B�������A���̍��͂���܂���ł����B

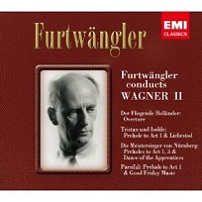

����ł́A�����ƕ����Ă����Ȃ��Ă͂����Ȃ��ȁA�Ǝv�����R�[�h������ɂł����܂����B���[�O�i�[�̒I��T�����Ƃ���A��P���Ƒ�R���ւ̑O�t�Ȃ�CD������A�ǂ��炩����܂���B�����ŗ����^������Ă���t���g�x���O���[��CD�����Ƃɂ��܂����B

�t���g�x���O���[�Ɋւ��鎄�̉������Ȓm���͎��̒ʂ�ł����B

�i�P�j�Â��̂ʼn����������i�G���������j�A�����B

�i�Q�j�i�`�X�h�C�c�ɏd�p����A���ᔻ�����B

�i�R�j�ȑO�̐E��̏�i���A�u�w���̓t���g�x���O���[�łȂ�����_�����v�ƌ����Ă����B

�i���́A���Д��g�I�ŗE�܂����Ƃ������ƂȂ̂��ȁA�Ǝv���Ă��܂����j

���āA�ƂA���ĕ����Ă݂�ƁA��w�̉��t�ƈ�ۂ��S�R�Ⴂ�A���̋Ȃ��������ȁA�Ǝv�����قǂł��B�s�v�c�Ɏv���Ayoutube�Ń}�C�X�^�[�W���K�[��T���ƁA�悸�J���������o�Ă��āA�����Ă݂�Ƒ�w�̉��t���̂��̂ł��B���̌�CD�������Ă݂�ƁA�m���ɓ��w�E���Ǝ��̉��y�ɖ߂��Ă��܂����B

�i���͉��y�̑f�l�ł��̂ŁA���������ǂ�������܂��j

�J���������t���g�x���O���[�̕����}���������Ă��ă��}���`�b�N�Ȋ����ŁA���͍D���ł��B���̃C���[�W���Ă����A�E�܂������͋C�́A����܂���B���̘^���͐��Ȃ̂ŁA���t�@��ς����̂�������܂��B

�w�����̘b�ɖ߂�܂����A�l�i�����ăr�b�N���A���m������3300�~�ł��B�m�C�Y���_�N�V���������Ă��ĎG�������Ȃ��A�Ə����Ă������̂ŁA�x���ꂽ�Ǝv���čw�����܂������A�����Ă݂�ƃt���g�x���O���[����A�z����m�C�Y���Ȃ��ċ����܂����B

����

���łɁA��N�������i�B��́j�Q���̃f�B�X�N�ɂ��ď����Ă����܂��B

(1)Jake�����́uMy Life�v�F�E�N�����̉��t�ł����A�����L���ň꒮�E�N�����ɂ͎v���܂���B

(2)�f��WATARIDORI��DVD�F���C�g�v���[���œn�蒹�ɕ��ꍞ�݂Ђ����琢�E��n��B�قƂ�ǃX�g�[���[���Ȃ��̂ŁA��������܂��B

���Ǝ��Ӊ���

2012 �N 3 �� 23 �� ���j��

����͑��Ǝ��ƎӉ���ł����B

�i�P�j�nj��y�̉��t������͂��Ȃ̂ł����A�c���������Ȃ��̂łǂ��Ȃ��Ă���̂��ȁA�Ǝv���Ă����疋�̌�납��o�Ă��ċ����܂����B�����ƉB��Ă�����ł����ˁH

�i�Q�j���T�ł́A�u�N���E��v�������āA�������a�l�̑O�ł����V�����Ă��銴�������܂��B���M�͂������������Ɗw���̊W���t���b�g�Ȃ̂ŁA�������̂��鎮�T�`�Ԃɂ����������R�Ȋ����ł��B

�i�R�j���ł̉̂́u�u�̌��v�݂̂ł��B�u���Α����v���Ȃ��̂́A���͍D���ł��B�u�N����v�͍ŋ߂悭�c�_�ɂȂ��Ă��܂��B�u�N����v�Ɋւ���l�����́A������ɂ���ĈقȂ�܂��B����̉e���͂̋��������߂ĔF�����A�����������悤�w�߂�ׂ��ł��B

�i�S�j�ŋ߂͂����ꂪ�o�Ȃ����P�[�X�������Ȃ�܂����B������ۓI�������̂́A�j�q���Ɛ��ɂ��ė����A�ꏏ�Ɏʐ^���B���Ă��邨�ꂳ��������Ⴂ�܂������A���̂��������������ŁA�ւ炵���ŁA���q����ɕ������Ă��܂������Ȋ����ł����B�j�̎q�̂��ꂳ����āA���q�̂��Ƃ��D���ȂȁA�Ƃقق��܂����v���܂����B

�i�T�j�Ӊ���A�L��������܂����B

���N�͐k�Ђɂ���d��t�ŎӉ���͒��~�ɂȂ�܂����B�܂������́A�������̂œ����{�ɂ͂����l���Z�߂Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ����ƐS�z���Ă��܂����B

���N�́A�Ӊ�����J����Ƃ���܂łɂȂ����̂ŁA�����z�b�Ƃ��Ă��܂��B�����͂܂��܂��ŁA���Ɛ��̊F����́A�d���ׂ��ẴX�^�[�g�ɂȂ�܂����A�l������Ȃ��Ƃ̌J��Ԃ���������܂���B�F���ǂ��l������܂�邱�Ƃ����F�肵�Ă��܂��B

�F����

2012 �N 3 �� 22 �� �ؗj��

1606�N��{�����̍H���������B���

���J�i���� �Ȃ������j���͂��߁A�����̑�V��y�o��������喼�ł����ɉƂ̋���ł��B�V��t������w�肳��Ă���l�̏�̓��̈�ł��B

�F���邩�猩�����i��

�F����ƌ����u�Ђ��ɂ��v�ł����A�u�Ђ��ɂ��v���āu�����L�v�̂��Ƃ������ł��B�]�˂̍������ŁA2��ڔˎ�E��ɒ��F���ɂ킩�J�ɂ����đ�̉��ʼnJ�h������Ă����ۂɁA�菵�������锒�L�����ċߊ�����Ƃ���A����ɑ�ɗ��������܂����B���F�͊��ӂ��A�̂��ɍ���������ɉƂ̕�Ƃ��܂����B

����

�����́A�ߌ�K�u�앶���z�[���ő��Ǝ��A���̌�A�Ӊ���ł��B

���ފ�

2012 �N 3 �� 21 �� ���j��

����A����Q��ɂ䂭�Ԃ̂Ȃ��ł̉�b�B

���F���x�͊R����ŁA���{�͍ЊQ�����������ˁB

��F�̂͂����ƂЂǂ�������B�������܂��O�̔N�i1923�j�͊֓���k�Ђő����̐l�����B���̍��͕n�R�������B���w�Z�ւ����̂��A�����ƎO�ڂ������B���w�Z�i���̎���Z�j�ւ������͍ŏ������������Ȃ��Đe�ʂ̐l�̂��Â�������čs�����B�₪�đS�Z�ō̐�����������������ǁB

���������Ȏ������������Ǝv������x�ߎ��ς��n�܂�(1937)�A�����đ����m�푈�������B�e�ʂ̋`�Z�͖�������A���ǖ��𗎂Ƃ����B���킢������������i���̌Z�����̐푈�ŖS���Ȃ��Ă���j�B

�������P�̂��Ƃ��悭�o���Ă���B�i��錧��J���猩�āj�����̋�͐^���Ԃ������B��J�ɂ܂Łi���[�J���́j�Չ��̕�ݎ��̏Ă����̂����ł����B�ߏ��̐l�͓����̏ɉłɍs���A�Ȃ��Ȃ��q�������܂�Ȃ��ĔY��ł������A����Ɛ��܂�Ċ��ł�����A���̋�P�ɂ����Ă��܂����B�h�̓��������A���̒��ŏĂ�����ł��܂����B�Ƒ��̎҂͓����܂ʼnԂ������Ĉ������ɂ������B

�ȁF���]�Ԃ͂Ȃ�������ł����H

��F���]�Ԃ���悹���Ȃ��ł���B

�ȁF�����J�[��t����Ƃ��B

�i�p����������P�[�L��H�ׂ�A�Ƃ�������Ɏ��Ă���j

��F����Ȃ��̓c�ɂɂȂ���B���������A���]�Ԃ͍����i�ŁA���]�Ԃ������Ă���Ɛŋ������ꂽ����B

�ȁF���������A�����q���̍��A�c�������]�ԂŎd������A���Ă���Ɩ������]�Ԃ��s�J�s�J�ɖ������ꂽ�ƌ����Ă܂����B���]�Ԃ͍��̎����Ԃ̂悤�Ȋ�����������ł��ˁB

�n���������Ƃ����b�ł́A�������Z�֓���Ƃ��o�̐����̂��Âł�������A�p�������������ł��B

��F���̌�A�����I�����s�b�N�Ȃǂŕ��������a�Ȏ��������������ǁA���̐k�Ђƌ������B���a�Ȏ������Ă̂͂������������Ȃ���B

�����ŁA�Ԃ͎��ɓ������A����܂ŕ����ĕ�Q��B

���m��

2012 �N 3 �� 20 �� �Ηj��

����̂Â��F

���m���͈ꌾ�Ō����A���_�𖽂�����ɂ���A������u���_���i���傤�j�v�ł��B���_�́A���l����̕]���ł��̂Łu���ԑ̋��v�ƌ��������邱�Ƃ��ł��܂��B

���m���̓����́A�u���_�v����N�i���邢�́A�ڏ�̎ҁj�ɑ���u���`�v�ƃC�R�[���ɂȂ��Ă��Ă邱�Ƃł��B���_�͒��`�Ŏ��������\���ɂȂ��Ă��܂��B

����͎�N�i��ɗ��ҁj�ɂƂ��Ă܂��Ƃɓs���̗ǂ��v�z�ł��B�������A���ꂪ���藧���߂ɂ́A��N�i��ɗ��ҁj�̑��ɂ��A���`�ɉ����邾���̍��������v������܂�

���m�ɂ́A��N�ɑ��钉�`�Ƌ��ɁA�_�H������̗���Ƃ��Ă̍����ϗ����A�������s���K�͂����߂��܂��B���m���́A���m�����ׂ��|�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B����͐��m�̃m�u���X�I�u���[�W���i���M�Ȑl�̋`���j�ɑ������܂��B

���_�i���`�j���������铿�ɂ͎��̂��̂�����܂��B

�`�F�������s��

�E�F�������s��������E�C

�m�F�D����

���̂ق��A��A�q�A�M�A���B

����Ղ������ƁA�E�C�������Đ��`�������내���A��������ď�ɐ����ɐ�����A�Ƃ������Ƃł��B

�܂��A���m���ł́A�ǂ�ȏł�����ɗ����ꂸ��Âɔ��f�E�s�����A�ڐ�̗��v�ɘf�킳�ꂸ�A���ȋ]���̐��_�Ŏ��ɓ�����ԓx���v������܂��B

�����̐��_�͑f���炵�����̂ł����A���m���͊낤���v�z�ł�����܂��B��ɗ����̂������ł�������A�הO�������Ă����肷��ƁA���p����A���̎҂��Ђǂ��ڂɍ����₷���Ƃ����댯���͂��ł��܂��B���āA�����m�푈�ł͑�a���̖��̂��Ƃɓ��O���S���l�Ƃ����l�����𗎂Ƃ��܂����B

�Q�l�}���F

�R�{���F���m���̂��Ƃ��悭�킩��{�A�i���o�o�Łj

���{���m��������F�X�b�L���킩�镐�m���A�i���{���|�Ёj

���Q�̂���

2012 �N 3 �� 19 �� ���j��

������

������͌c��9�N�i1604�j9���A�������Ղɂ���Ēz�邳��܂����B�������Ղ̌o��������ƁA�G�g�ɂ�����ƍN�ɂ�����ƁA�퍑����������̂͑�ς������낤�ȁA�Ɛ��@���܂��B

���R��

�˃��x�i�����������j�̍���ŗL���Ȏ��{����1�l�A�����Ö����z�����l���ő�̂���B�ނ͏�̊�����O�ɉ�Âɓ]���i�Ă�ۂ��A�����ɂ͈ړ��j�B�a�l���������A�]�Α����Ċ����ł��ˁB

�u100��de�����v�ŐV�n�ˎ��́u���m���v�����Ă���A���m���֘A�̖{���������ǂ�ŕ����Ă��܂��B

�܂Ƃ߂P�F

���m���ɂ͋��T���Ȃ��A�u�R�L���́i�{�j�v��u�������b�v�̍ő���̂悤�Ȍ`�Ō`������A�`�����Ă����T�O�ł��B�V�n�ˎ��́A�����ɘ_���I���߂�^���܂����B���m���͓`�����x�[�X�ɂ������̂ł��̂ŁA���̉��߂͎Ă�������ő傫���قȂ��Ă��܂��܂��B

�풆�h�̐e����푈�̘b������A�`���l��̂��ŋ������Ĉ���Ă������ƁA�Ⴂ�l�����ł͕��m���ɑ�����߂͂����ԈႤ�Ǝv���܂��B

�i���j

�ցi��j�H

2012 �N 3 �� 16 �� ���j��

�iA�j�@�ŋߋC�ɂȂ��Ă���ցi��j���Q����܂��B

�i�P�j�����q�L�̂��Ȃ��̃S���̓����ɗւ�����܂��B����A�Ȃ�Ȃ�ł����ˁH

�i�Q�j�Y�{���̐��ʊO���A�x���g�ɉB��镔���ɗւ�����܂��B�Y�{�������F�Ȃ̂ŁA�ւ����₷�����邽�߁A�ւ̌��̔�������u���ĎB�e���܂����B�������̏�̍��F�̒����`�̕����́A�����猩��ƗւɂȂ��Ă��܂��B������A���p�@��������܂���B

�iB�j�@���T���j�͊w���̑��ʉ�ł����B�R�l�̐搶����N�ސE����܂��B�ޔC�̈��A�Łu��������Ƃ͎v�킴�肵���v�������ꂽ�搶�������A�����Ȃ̂��ȁA�Ǝv���܂����B

�]��~��

2012 �N 3 �� 15 �� �ؗj��

�~�ւ肪�͂��܂����B

(3/12)�]��~�тɍs���Ă��܂����B���N�̔~�̊J�Ԃ͒x���ƕ����Ă��܂������A�{���ɖ��J�̉Ԃ͏��Ȃ��A�Q�����Ȃ���������������܂����B

�]��~�т͔M�C�̂悤�Ȋό��p�̂��̂ł͂Ȃ��A�_�Ƃ̕��B�̔~���Ƃ邽�߂̂��̂������ł��B�قƂ�ǂ������Ԃōg�~�͏��Ȃ������E�E�ƌ������Ƃ͔����Ԃ̂ق������������~���Ƃ��̂��Ȃ��H

����

�~�т̂���]��́A�]��Z�킪������Ƃ���̂悤�ł��B�]��Z��̕���͉̕���ɂ��Ȃ��Ă�����{�O��w�����̈�ŁA�����q���̂���́A�悭�b������܂����B

�S�̂�����́A���̃T�C�g���킩��₷����������܂���B

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Gaien/7211/Japanese/sogaj.html

�����䗅�{

2012 �N 3 �� 14 �� ���j��

�����K�i�ŗL���Ȏl���̋����䗅�{

���ĎD�ɂ͎��̂悤�ɏ����Ă���܂��B

�u����҂��i���ʁj�v

�]�˂̐́u����҂�Q��v�̑܂���Ɏ�����ɂ�����Č�������҂�֎�Ɋ������܂ɏ��䗿�ƐH������Ď����傪���̐l�ɑ�������B�����ɑ�Q�����܂���Ƃӂ����ї������ĉƑ��̂��ƂցB���̍����炩����҂�Q��̂��̌����u����҂��v�ƌĂԂ悤�ɂȂ�܂����B

���́A�����䗅�{�ƌ����u�X�̐Ώ��v���v���o���܂��B

�q���̍��A���e���悭�e���r�̕��䒆�p�����Ă��āA���̗L���ȃZ���t�����ǂ������Ċo���Ă��܂��B

�������Q��̋A��̑D�̒��ŁA�u�X����̐e���͐������Y���v�Ɛe�����J�߂��A�ǂ��C���ɂȂ��āF

�Ώ��u���i��H���˂��A�]�˂��q�����Ă˂��v

�]�˃b�q�u�_�c�̐��܂��v

�Ώ��u���������Ă˂��A�H���˂��A�H���˂��A���i��H���˂��A�����Ƃ������Ɋ��˂��v

���̘b�͒����̂ŁA�Q�l�̂��Ƃ�͈ȉ��̂͂��߂̕����������������B

http://nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-1263.html

����ɂ��̑O��́A�X�̐Ώ��̘b�ɊS��������̕��͈ȉ����������������B

http://www.inh.co.jp/maru7/mori/ishimatu.html

�o�_���

2012 �N 3 �� 13 �� �Ηj��

�����A�l���n���h���C�u���s�̎ʐ^�𑗂��Ă��������܂����B

�ʐ^�W�ł͍ŏ��ɁA�o�_��ЁA�����āu�����̔��e�i���Ȃ̂��낤�����j�v�̎ʐ^������܂����B���̂Q�W������̂��A���ׂĂ݂�Ƒ�L��ł����B

�����̔��e�Ƃ����Ύq���̍��A�̘b�̖{��ǂ�ł���������̂����o���Ă��܂���B�������A���̊o���Ă���u�����̔��e�v�͑卑�喽�i�I�I�N�j�k�V�m�~�R�g�j�̐_�b�̈ꕔ�ł����B

�ȒP�ɑ卑�喽�̘b���܂Ƃ߂܂��B

part1�����̔��e�̑O�i�F

���\�_�������A�������ɔ���P(���K�~�q��)�Ƃ������l������ƕ����A�����̗��ɏo�������B�卑��́A���\�_�����̖���ŁA�ו������Ƃ��ė��ɎQ�����A��Ԍ�������Ă����B

part2���̒m���Ă�������̔��e:

���j�i�T���j���x���Đԗ��ɂ��ꂽ�e�ɁA���\�_�����́u����h���Ċ����v�ƉR��������B�e���ꂵ��ł��鏊��ʂ肩�������卑��́A���Ő���ăK�}�̕�ŕ�߂Ƌ����A�e���~���B

part3�����̔��e�̌�i:

�e�́u����P�ƌ�������̂͂��Ȃ��ł��v�Ɨ\������B

�e�̗\���ʂ蔪��P�͑卑���I�ь����B�{�������\�_�ɂ��卑��͂Q�x���E�����ڂɑ�������̎菕���āA����E�o�B�卑��͒E�o��ɂ����{���T�j���i�X�T�m�I�m�~�R�g�j�̖��ł���{�����P(�X�Z���r��)�ƌ����B�{���T�j���͐F�X�ȓ���^�������A�{�����P�̉����ʼn��Ƃ��N�������A�{�����P���{�ȂɂȂ�B

�卑��͊��ɔ���P�ƌ������q�Ă������A����P�͖{�Ȃ̐{�����P����Ďq��u���Ď��ƂɋA���Ă��܂��B

�܂���������Ȃ��卑�傪���u���̏��͕P�̂��ƂɍȖ₢�ɍs�������Ƃɑ��{�����P�͌��������i�B���f�����卑��͑�a���ɓ���悤�Ƃ��邪�A����𗯂߂�̂�A��_�͒��r�܂����o�_��Ђɒ������邱�ƂƂȂ����B

����

(1)�o�_��Ђ͉����тŗL���ł����A����ȃh���h���̉��ł�����ł����ˁH

(2)�悭�卑��͑单�l�ƏK������邪�A�{���单�l�̓C���h�̐_�l�ł��B

(3)����ɁA�卑��̐��U�ɋ����������ꂽ���́A�ȉ��̃T�C�g���������������B

http://www.flow-stock.com/jisya-chishiki/shinwa1.html

����

1�N�x��

2012 �N 3 �� 12 �� ���j��

��N�A2011/3/12�̏������݂ɂ͉摜������܂���B�ƂĂ��摜��\��C�ɂ͂Ȃ�܂���ł����B���݂ł��A�����͂܂��܂����S�ł����Ԃł͂���܂��A�ꉞ�P�N�ڂł��̂�2011/3/12���̒�5��45�����̎ʐ^���ڂ��Ă����܂��B

������������呤���B�e�������̂ŁA�s�C���Ȋ����ł����B

�������ꏊ�i�ł��V���������ň��S�ƍl����ꂽ��w���P�K�j�B

�������ɖ߂��ĉ��ɂȂ����l�����Ȃ�����܂���B�h�A�������J���A���ł���яo���鏀�������Ă��܂����B

�L�����p�X�A���C���X�g���[�g�B

�V���i�[�L

2012 �N 3 �� 9 �� ���j��

(1)�T�N�Ԃ�ʼnƃp�\��vaio�ivista�j����vaio�iwin7�j�ւ̍X�V���܂����B�Vvaio��64bitOS�ŁA�����܂��u���O�ւ̏������݂��o���Ȃ��Ȃ�܂����B�u���O��V�o�[�W�����ɕς��悤�Ƃ��܂������A�ݒ肪�ʓ|�����Ȃ̂Œ��߁AWin7���XP���[�h�����܂����i���̂��߂�Win7��home����professional��upgrade����K�v������܂����j�B64bit���Ńg���u�b���̂ŁA��vaio�͂��炭�ۑ����Ă����K�v�����肻���ł��i��vaio��ŐF�X�ȃv���O�����̓���m�F�����Ă������߁j�B

(2)���Ƃ̔~���炫�܂����A���N��1/1�̏������݂���݂�2�����ȏ�x��Ă��܂��B3���ɓ����Ă�����V�C���������������A���j�͍�����3��A���J�ł��i�e�j�X���Ԃ�Ă���̂ł悭�o���Ă����ł��j�B

(3)���T�͂S���ٓ��̕ǂ̖h�J�r�H���ŁA�����͂��̂������V���i�[�L�ł��B�V���i�[�̏��C���U�K�ɏオ���Ă��Ă���悤�ŁA�����ɂ��Ȃ��Ă��܂����B���ނ��邩������܂���B

���ʉ�

2012 �N 3 �� 8 �� �ؗj��

����͋��q�搶�̑��ʉ�ł����B

���A�������\�肾�����˓c�搶�����̍��܂Ō��Ȃ���A����ɔ����Ղ̊����𑗂��܂����B

����

������V�m�R�������������蓌��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�����Ձ@

���������P�N

���t�d�Εs����

�∤�����Y����

��������

���I�������n

�i�n����V��

�S�אg�J���d�|

�������Սݒ���

�i�c�ɂ̊ՐE�ɏA������Ă��܂������A����̐Ⴊ�����鎩�R�̒��ł̕�炵�������Ȃ���j

����

����ɑ��A���q�搶�͗NJ��̘a�̂�Ԃ���܂����B

����

���̒��Ɂ@�܂���ʂƂɂ͂���˂ǂ��@��l�����т���͂܂����

�i�l�Â����������Ȃ��킯�ł͂Ȃ����A�����͈�l�ł��鎞�̕������ɂ����Ă���j

����

19�N�Ԃ����l�ł����B

���{��

2012 �N 3 �� 7 �� ���j��

�i�P�j���{��F

����̓V��t��������͑S���ɂS�����Ȃ������ł��B�P�H��A�F����A���R��A�����ď��{��ł��B���{��́A���\�Q�N�i1593�j���痂�N�ɂ����Đΐ쎁�ɂ���Ēz�邳��A�V��t�͌�������ܑw�V��̒��ł͓��{�ŌÂ̂��̂ł��B

�i�Q�j���j���ɐA����̉���L��A�����ŕ������b�F

�A���i��j�ɔ엿���\���ɂ��ƁA�A���͊y�����č��炸�A���Ǘǂ��i�����j�A���ɂȂ�Ȃ������ł��B�l���A���������Ȃ�ł��ˁB

�G�X�v���b�\

2012 �N 3 �� 6 �� �Ηj��

�G�X�v���b�\�}�V����������܂��B

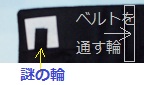

step1:�u�E�B�[���ɏZ��ł����l�̂��E�߁v�Ƃ����R�[�q�[�������������i�ʐ^���j�B

�u�G�X�v���b�\�v�Ə����Ă���̂ŁA�G�X�v���b�\����낤�Ǝv�����B

step2:�G�X�v���b�\�}�V�����r�b�N�J�����ɔ����ɍs���B

������G�X�v���b�\�����}�V���͍����i7,8���~�j�ŁA�������}�̂��傫���B�i�����̂�f�O�j

step3:���ʂ̃R�[�q�[�Ƃ��Ĉ������A�ƕ��j�]���B

�i�䂪�Ƃɂ́A�R�[�q�[��҂��@�B���Ȃ��j

step4:���}�n���Y�ɃR�[�q�[��҂��@�B�i�ʐ^�E�j���ɍs���B

����ƗׂɁu�C�^���A���̃G�X�v���b�\�}�V���v�Ƃ������̂�����ł��邱�Ƃ��B�ł��A���̃C���[�W���Ă���}�V���Ƃ͈Ⴄ�B�i���̃C���[�W�́A�u�V���A�Ƃ������ď��C���ł��j

�X������ɕ����Ƃ���ŃG�X�v���b�\���ł��܂��ƌ������A���ɂ��G�X�v���b�\�}�V���Ə����Ă���B

step5:�l�i���������i5��~�ȉ��������j�A�������̂ōw���i�ʐ^�����j

step6:���ƕ������Ē��ŔM���ăG�X�v���b�\��

step7:���ƍ���́A�G�X�v���b�\�ƁA���Ȃ�߂��B�Ɠ��̍��肪�Ȃ��C�����邪�A�����ƃ~���N������ƑS�����Ȃ��B

���̌�̒������ʁF

���̍w�������}�V���́A�u���J�G�L�X�v���X�v�Ƃ������̂ŁA�C�^���A�ł͑����̉ƒ�Ŏg���Ă���炵���B�{���G�X�v���b�\�}�V����9�C���Œ��o���s�����A���J�G�N�X�v���X��1.5�C�����炢�Œ��o����̂ŁA�����ɂ̓G�X�v���b�\�Ƃ͌��킸�A�R�[�q�[�ɕ��ނ����B�ł��ꉞ�����ł̒��o���s���̂ŁA�R�[�q�[���͔Z���A�R�[�q�[�ƃG�X�v���b�\�̒��Ԃ̂悤�Ȃ��̂��ł���B

��ŋC�Â����̂ł����A���̑܂ɂ̓G�X�v���b�\�}�V���̊G���R�łĂ��āA���̒��ɂ̓��J�G�L�X�v���X�Ƃ��ڂ����}�V��������̂ŁA�ꉞ�F�߂�ꂽ���@�Ǝv����B

�w��\

2012 �N 3 �� 5 �� ���j��

3/3�@�R��N���w��\���A�D�G�܂ɑI��܂����A�R��N���߂łƂ��B

���͓��C�卂�փL�����p�X�ł����B�����̂ǐ^�ɁA�傫�ȍZ�ɂ��������̂ŁA�����܂����B

�ŋ߁A�s���ɃL�����p�X�𑝂₷��w�������Ă���悤�Ɏv���܂��B�����m���Ă��邾���ŁA

���N�F�����d�@��w��Z�L�����p�X�A�������w�L���L�����p�X

���N�F�������ȑ劋���L�����p�X�A������w����L�����p�X�A�鋞������w����L�����p�X

�l���������Ă���Ƃ����̂ɑ�w�E�w���̐V���݂������Ă���悤�ŁA���ꂩ��ǂ��Ȃ�̂ł��傤���B

�V�F�[���u�����{�a

2012 �N 3 �� 2 �� ���j��

���[�c�@���g�̐��Ɛ��ʁi�U���c�u���N�j

���[�c�@���g�̐��Ƃ̗��@

���ʂ͐V�������ꂽ���̂ŁA�����̂̂܂܂������ł��B�����������܂��B

�E�B�[���s���@�}���A�e���W�A�̑�

�V�F�[���u�����{�a

�V�F�[���u�����{�a�̘L���B�����������炩�ł����B��������ꂢ�ȘZ�p�`�B������c���}���[�A���g���l�b�g�������Ă����E�E�E�����ʂł��B

�t�x�݁A���͂悭�s�A�m�ɒ��킵�܂��B�����Ă���Ȋ������Ȃ������ɏI����Ă��܂��܂����B���A�u�G���[�[�̂��߂Ɂv����K���ł��B���̒P���ȋK���ɏ]�����Ō��ŁA���̔����������f�B�[������o���̂ɂ������ł����A�x�[�g�[�x���������f�B�[�z���ď��߂đŌ��������̊������`����Ă���C�����܂��B

���傤�Ǐ�́u�c���}���[�A���g���l�b�g�������Ă����E�E�E�v�Ǝ����������ȂƎv���܂��B

���������A�G��ɂ��āA�G������ƊG�̒��ɓ����Ă���悤�ȋC�����ɂȂ�A�Ƃ��������z���q�ׂĂ����l�����܂����B

�R��

2012 �N 3 �� 1 �� �ؗj��

(�ꕔ�o�����j

3���A�N�x���̗\��ł��B 3/3 �d�q���ʐM�w��w������ŎR��N���\ 3/4 �A����̏W�܂� 3/7 �Վ�������A���q�搶���ʉ� 3/14 ��ዳ�� ...

�n���V���^�b�g���猩���n���V���^�b�g�̊X