2012年2月

2012年2月

02/01 Wed 牛乳ネズミ

02/02 Thu 地理的選民(東進族)

02/03 Fri 二月

02/04 Sat

02/05 Sun

02/06 Mon 入試

02/07 Tue 魚心(うおごころ)

02/08 Wed 受験者数の不思議

02/09 Thu 詰襟(つめえり)

02/10 Fri 下山の思想

02/11 Sat

02/12 Sun

02/13 Mon スミレの砂糖漬け

02/14 Tue ナゲット

02/15 Wed 過去問

02/16 Thu 救急車

02/17 Fri 封じられた技

02/18 Sat

02/19 Sun

02/20 Mon 関宿滑空場

02/21 Tue 今年度の仕事終わる

02/22 Wed 研究テーマ

02/23 Thu 千日手(せんにちて)

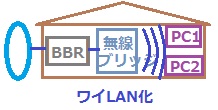

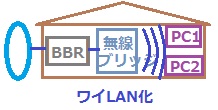

02/24 Fri ワイLAN

02/25 Sat

02/26 Sun

02/27 Mon ドイツ

02/28 Tue ヴィース巡礼教会

02/29 Wed うるう年

うるう年

2012 年 2 月 29 日 水曜日

今日は2月29日です。閏(うるう)年について調べてみました。

「閏(ジュン)」の意味は「差し挟む、余り、余分」です。門構えに王は、はみだした閏月には門に閉じこもり政務をとらないことに由来します。

「閏年」の正しい読みは「じゅんねん」ですが、日本では「閏」に似た「潤」を「うるう」「うるむ」と読むところから、(間違えて?)うるうどしと呼ぶようになりました。

英語で閏年は leap year(跳ぶ年)です。「年が跳ぶ」とは、本来は今年の1月1日が月曜日なら来年の1月1日は火曜日というように曜日が1日づつずれていくのですが、閏年の翌年は曜日が2つずれるため「跳ぶ」と言っています。

==

今日の天気予報は「大雪」です。午後から卒業判定会議があるので、あまり降って欲しくないのですが、雨は夜明け前に雪へと変わりました(今のところさほど積もっていませんが、5am記)。

ヴィース巡礼教会

2012

年

2 月 28 日 火曜日

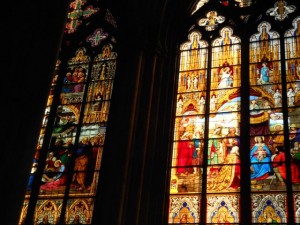

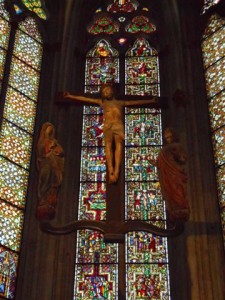

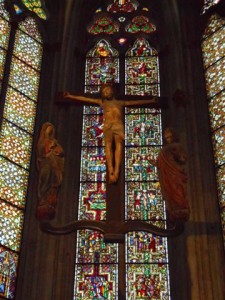

ヴィース(ドイツ)にあるヴィース巡礼教会。

なんでもない教会ですが中に入ると・・・

それは美しい教会でした。

==

今日は税金の申告にいってきました。寒い中、2時間も並ばされ、かなりハードです。こんなまじめな国民、他にいるのかなと感心します。高齢者も多いので、倒れる人が出ても不思議ではありません。

==

エルピーダが倒れてしまいましたね。SDカードやUSBメモリが信じられない早さで安くなっていくので驚いていましたが、エルピーダが付いていけなかったみたいですね。産業構造の推移でもあるのでしょうが、次の選手が出てこない内のダウンは深刻ですね。

ドイツ

2012

年

2 月 27 日 月曜日

ドイツ・オーストリアの写真をいただきました。先ずは、ドイツから。

ライン川下りです。この岩はローレライ。あの有名な歌が流れていたけれど、ロマンチックとはほど遠い。この辺はとても浅くなっていて、昔は転覆する船がたくさんあったとか。岩の上に絶世の美女がいて、その人に誘惑されたのでは・・・という言い伝えがあるそうです。

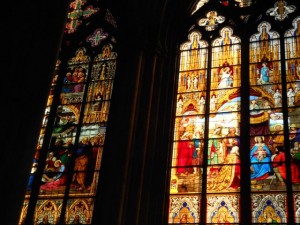

ケルン大聖堂

ケルン大聖堂の内部

ケルン大聖堂の内部

ケルン大聖堂の内部

ローデンブルグ市庁舎

ローデンブルグで朝バスに乗り込んだ時のバスの窓についていた霜の結晶。バスの窓を撮りました。−8℃くらいでした。

ワイLAN

2012 年 2 月 24 日

金曜日

無線LANをワイLANと言うそうです。ワイはワイヤレスのワイかWifiのワイか分かりませんが。

私のホームLANをワイLAN化してみました。

入口のBBR(ルーター)を無線ルーターにすれば良いのですが、NTTの特殊なものなので変更できず、BBRの出口に無線ルーターを付けました。

無線ルーターはルーター機能をオフにして、ブリッジモード(無線ブリッジ)で使っています。ちなみに、無線ルーターはBUFFALOのWHR-G301N(3千円)です。

無線ルーターは、ただ電源を入れるだけでOKです。

PCの設定は、設定画面が立ち上がった時、「初めてのインターネット使用で”ない”」入口から入ると使用可能なブリッジ(アクセスポイント)のSSIDが表示されるので、KEYを入力すると接続できました。

==

ワイランというあまり美しくない略語が出たついでに、千葉県柏市付近でしか通用しないローカルな略語を紹介します。

シバカシ:芝浦工業大学柏高校

ケンカシ:県立柏高校

イチカシ:市立柏高校

千日手(せんにちて)

2012 年 2 月 23 日 木曜日

将棋には千日手というものがあります。双方、同じ手を繰り返し、局面が進展しないケースです。この場合、勝負は、やり直しになります。千日手は双方にとって最善の手で、他の手を打つと不利になります。

先日、米長永世棋聖がコンピュータに負けた試合は、千日手に近い状況で米長氏が動いたためと聞いています。

現在の政治の状況は千日手にはまった状況で、一方が政権をとれば、他方が協力せず、他方が政権を取ればもう一方が協力せず、と同じ手の繰り返しで何も進みません。

似た状況は、太平洋戦争でもあり、陸軍と海軍の意地の張り合いで何百万人もの犠牲がでて、結局破綻まで進まざるを得ませんでした。

この状況を打破するにはルールを変えるしかないのですが、政治家は我が身可愛さで何もできません。強引な方法ででも政治システムを変えないといけないと思わせる、危険な状況ですね。

研究テーマ

2012 年 2 月 22 日 水曜日

こんなものあるといいな&卒研テーマ

(1)話し言葉が文字になって表示される文字板。

耳の遠い老人とコミュニケーションをとるためのツール。

(2)上から押す指圧機

うつ伏せ状態の人の背中を上から押す指圧機。下から押すマッサージチェアでは限界がある。

(3)監視カメラの動画中から特定の人を探し出すソフト

複数の監視カメラ間の人の移動を追跡する。

(4)動画似顔絵ソフト

カメラからの顔画像をリアルタイムで似顔絵に変換して出力する。

(5)「ためしてガッテン」健康情報検索データーベース

(6)本などを画像として取り込み、テキストに変換するソフト

今年度の仕事終わる

2012 年 2 月 21 日 火曜日

昨日の大学院入試で今年度の(私が責任者を務める)仕事は終わりです。

今日は、リラックスして日帰り温泉にでも行こうと思いましたが、宿の臨時休業やら要予約やらで、中止。午後、実家の飛び石を老人が滑らないものに交換にいき、その後おじさんのお見舞い。

昨年は、元旦に咲いていた梅が、今週やっと一輪咲きました。3か月遅れです、今年は寒かったんですね。

ここのところ、訪ねてきてくれる人が多い。

2/17 須田さんが遊びにきてくれた。似顔絵を描いてくれたので、近い内に公開

2/21 丸ちゃんが(金子先生の所にきたついでに)寄ってくれ、飲み会に参加

関宿滑空場

2012 年 2 月 20 日 月曜日

千葉県野田市の関宿という所に滑空場があり、グライダー、モーターグライダー、セスナ機などが離着陸していました。

写真は、右のセスナ機がグライダーを引っ張って飛んでいくものです。

滑空場は江戸川の土手の河川敷にあり、滑走路が舗装されておらず、草原を走って離着陸していました。草原でも問題ないんだ、と驚きました。

私は、子供の頃航空ショーで、自動車に引っ張られて目の前を走って飛び立ったグライダーがすぐに墜落して、救急車が飛んできたので、グライダーにはトラウマがあります。

土手では子供達が凧揚げをしていましたが、この凧、一見飛ぶとは思えない新聞紙で作った穴あき凧で、こんなのでも飛ぶんだと感心しました。

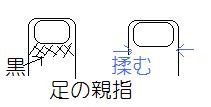

封じられた技

2012 年 2 月 17 日 金曜日

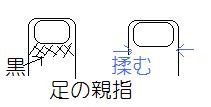

昨日、「足の指が黒くないから大丈夫」という話を書きました。この意味は次の通りです。

これは女房がどこかで聞いてきた話です。倒れて意識が無く危険な状態の人は足の親指の爪の手前が黒くなるそうです。その時はその左右や周辺をマッサージすると命が助かる、という技です。実際、この技で女房は自分の父親を2度再生させたと言い、彼女は自信をもっています。これは民間療法でしょうから、真偽のほどは定かではありませんし、責任は持てませんが、覚えておいて損はないかもしれません。

なお、この技を私の両親に話したところ、「聞かなかったことにしておこう」ということになり、我が家では封じられた技になっています。

救急車

2012

年

2 月 16 日 木曜日

母が美容院で倒れて救急車で病院に運ばれたので行ってくれ、と父から電話がありました。

私と女房が車で病院に向かう途中の私の話:

「意識が無いとすると、私が声をかけるより(私の)弟の方がいいんだけどな。私の声だと”もう少し寝たふりしてよう”、と目を覚まさないんじゃないかな」

病院へ着くと、駐車場がいっぱいで入れず、女房だけ先に行き、私は5分ほど遅れて入っていきました。

待合室での女房と私の会話:

私:「意識はあるの?」

女房:「ある、足の指が黒くないので大丈夫だと思う。”あなたも一緒に来た”と言っておいたので、見てきたら」

私:「そうだな」

私が病室に入ろうとすると、看護師さんがでてきて、「今、お休みになったのでしばらく入らないでください」とのこと。

ほらね。

その後、色々調べてくれて大丈夫そうだ、ということで家へ連れ帰りました。

御心配おかけしました。

最後、お金を払う時、母の後期高齢者証明書を提示しますが、そのカードに「性別 女」と記されていたのを見て、一寸違和感がありました。

過去問

2012

年

2 月 15 日 水曜日

(1)半年くらい前、ある高校からスーパーサイエンスハイスクール(注)の課題についてアドバイスを求められ、高校の研究課題と分野の近い日紫喜先生を紹介しました。先週、完成した課題のデモに高校生と先生が、来てくれました。

なかなか立派な出来なので、「これくらいすごいものを作れば大学へ無試験で入れるのではないか」と言ったところ、彼は東大理一を目指しているとのことで、それでは勉強しなくちゃダメだね、という話になりました。

そこで東大医学部出身の日紫喜先生が、「先ずは過去問をやることだ、10年分の過去問をやると、合格に必要なものが分かるから」とアドバイスをしました。

(2)国家公務員上級試験に多数の合格者を出している大学の先生に聞いた話ですが、その先生は出題者を官報で調べ、その人が出しそうな問題を中心に受験指導をするそうです。

(3)入試は学生を困らせるために受験生が予測できない問題を出すと考えがちです。しかし、実は逆で、試験問題は「最低限、このへんをマスターしてきて欲しい」という受験生へのメッセージのこともあるのです。

受験生へ:先ずは10年分の過去問をしっかりやることから始めましょう。

(注)スーパーサイエンスハイスクールとは: 高校で先進的な理数教育を実施する取り組み。大学との共同研究や、国際性を育むための取組を推進する。

ナゲット

2012

年

2 月 14 日 火曜日

ボキャブラ教室:

チキンナゲットのナゲット(nugget)は金塊という意味だそうです。そう言われてみれば、確かに金の塊に見えますね。チキンナゲットが売り切れてしまうと、チキン無ゲット、というようです。

「個人情報」は、personal nuggets だそうで、金塊なら立派ですね。

==

今日は卒研の発表です。発表後のホッ!

スミレの砂糖漬け

2012

年

2 月 13 日 月曜日

メールをいただきました。その断片を紹介させていだだきます。

>ドイツ、オーストリア旅行から帰り

>数年前にルートヴィッヒの伝記を読んでから

>写真はノイシュバンシュタイン城で、

>エリザベートが好きだったと言うスミレの砂糖漬け

(1)ルートヴィッヒって誰?

第4代バイエルン国王(在位:1864年 - 1886年)。政治より芸術や美少年に関心が強く、ノイシュバンシュタイン城を作る。生涯は、波乱に満ち、書ききれないのでWikipediaを見て下さい。

(2)ノイシュバンシュタイン城?

ディズニーランドお城のモデル。よくジグソーパズルにあるので、見ればすぐ分かります。

今、右半分が修復中で足場があります。

(3)エリザベートって誰?

オーストリア皇后・ハンガリー王妃(1837年 - 1898年)。生涯は、様々なエピソードに彩られ、とても紹介しきれません。Wikipediaあたりをご覧ください。すごいですよ。

下山の思想

2012

年

2 月 10 日 金曜日

五木寛之:下山の思想(幻冬舎新書)

要約:{敗戦から見事に登頂を果たした今こそ、成長神話の呪縛を捨て、実り多き「下山」を思い描くべきではないか。「下山」とは諦めの行動でなく新たな山頂に登る前のプロセスだ。}

「成熟した社会を目指せ」と言うのと同じだと思いますが、、、、。

(1)若い人は:登ってもいないのに「さあ下山だ!」と言われてもな、って感じでしょう。頂上への挑戦にしか血沸き肉踊る感動は、ないでしょうから。

(2)(若くない)私の実感:今私達は、坂道を登ってるんだけど標高が下がってるって感じです。必死で登っているので何とかもっていますが、後ろを向いたら一気に山から転落しそうな気がします。

(3)1週間後に亡くなる終末期の患者さんが、「自分はまだ下っていない」と言った、という話を聞きました。

頂上への挑戦での失敗なら諦めはつきますが、下山での失敗は惨めなだけですし、下山では敵に後ろを突かれたら終わりです。坂道で走り出すとどこまで転げ落ちるか分からないし、登山よりよっぽど難しそうです。

そもそも、人は、敗北や降伏など、やむをえない時以外、下山できないんじゃないかという気もします。

『たとえドブ川の中、志半ばにして倒れるとしても前のめりに倒れたい』の方に共感するようにできているのか、教育されているのか、ですね。

だから、五木氏は、あえて勇気をもって下れと言っているのでしょうが。

詰襟(つめえり)

2012

年

2 月 9 日 木曜日

試験監督の時、学ランの詰襟を開いて奮闘している高校生を見て一つ発見がありました。私が学生の頃、詰襟のカラー(襟)と言えば白いプラスチックでしたが、現在はプラスチックと、それ風に見せるカラーがあるようです。

プラスチックの問題点は冬ヒヤッとして冷たいことですが、あれで朝目がさめるので重要です。

そう言えば、中学生になり、初めて詰襟を着る時、カラーで首を切ったりしないのかな、なんて思ったのを思い出しました。

昔、男子の夏の制服といえば半袖開襟シャツでした。最近あまり見ないなと思って調べてみると、夏の制服は、写真左から、開襟シャツ、オープンシャツ、カッターシャツ、という名で売られていました。

私達が昔、開襟シャツと呼んでいいたのは現在オープンシャツと呼ばれている中央のものです。このオープンシャツは涼しいのですが、おじさんっぽいので人気がないんでしょうね。

受験者数の不思議

2012

年

2 月 8 日 水曜日

情報科の入試の主なものは、2回の一般入試とセンター入試です。

次の表は、ここ3年間の受験者数の推移です。

一般入試A 今回 191 昨年 156 一昨年 191

一般入試B 今回 136 昨年 131 一昨年 142

センター入試 今回 277 昨年 254 一昨年 283

これを見て気付くことは、各入試ごとの受験者数が似通っていることです。

一般入試Aの受験生は昨年少し減りましたが、今年と一昨年はピッタリ同数です。

一般入試Bの受験者数は3年間で最大11人しか違いません。

センター入試は広い地域からの出願がありますが、差はさほどありません。

受験生や、高校は毎年違うのに、なぜ同じような人数になるのかは不思議です。予備校などからの受験情報を解釈する日本人の思考形態が非常に似かよっているためですかね。

==

研究室のドアのダンパーから油が漏れ、ドアがバタンと締まるようになりました。交換を依頼したところ、ダンパーの会社は倒産し、入手不能ということで、普段使わない左ドアのダンパーを右に移しました。

魚心(うおごころ)

2012

年

2 月 7 日 火曜日

(1)NHK俳句での句です。

「砂糖醤油 しみて鰈(カレイ)はさびしかろ」

自分はやがて茶色に煮込まれ、ほぐされて食べられるのかと思ったら、せつないだろうな、という句だそうです(確かに)。

(2)私は、回転ずしなどで行われるマグロの解体ショーに抵抗を感じます。なんだか、マグロをさらしものにして辱めているように見えるからです。全員が起立し、「申し訳ありませんが食させていただきます」と一礼をするのがスジだと思うのですが。

(3)小学4年生の頃、房総白浜の臨海学校にいきました。そこで、クジラの解体を見学したのですが、解体場につながる広い入江全体が血で真っ赤に染まってしまいました。子供心にいやな気分だったことを覚えています。

(4)高校入試の時、「魚心あらば水心」の意味を問う問題が出て、できませんでした。分からない人は自分で調べましょう。

入試

2012

年

2 月 6 日 月曜日

(入試)

今日は今年度最後の入試です。私の仕事としては、最初(2/3)予備監督との連絡を受けましたが、数時間後、主監督に出世しました。

5号館のエコエアコンは暖房がきかなくて受験室は18~20℃位、受験生にはちょうど良いかもしれません。ジッとしている身には寒すぎ、ワイシャツの下にセーターを着込んで午後に臨みます。

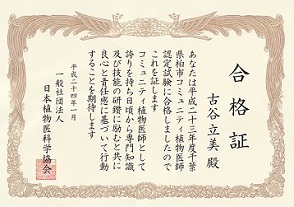

(植物医)

昨日は、私の班の植物医合格証授与式が喫茶店でありました。班は約60あり、各班は約10名なので600人程度の植物医が誕生したことになります。

今後は実力を付けるため班単位の植物栽培活動が義務付けられています。活動の条件は次の通りです。

(1)畑は自分達で調達すること。

(2)栽培計画を提出し、栽培記録を報告する。

(3)東大(主催者)の手をわずらわせてはいけない。

これから月1回位で会合を持ち、活動内容を詰めていきますが、主催者とメンバーの同床異夢、メンバー同士の同床異夢、老人の知恵が試されます。

二月

2012

年

2 月 3 日 金曜日

今日は節分、明日は立春です。今日は今年最も気温が低いそうです(-2〜6℃)。日本海側では大雪による被害がひどいようです。

2月はスケジュールがいっぱいです。

2/6 入試

2/13 大学院中間発表

2/14 卒論発表

2/15 修士論文発表

2/20 大学院入試

2/24 教授会

2/25 金子先生最終講義

(この他、入試判定やら卒業判定やらの臨時教授会が何度もあります。今日は成績付けで一日終わりそうです)

風邪も流行っています。入試では試験監督の他に予備監督という役が用意されています。予備監督は自室に待機し、監督が急病の時などに駆り出されます。普通、予備監督になるとラッキーという感じですが、今年は風邪で予備監督が駆り出されることが多く、前回の入試ではほとんど出払いました。

寒さのせいか、年のせいか、随分あちこちガタが来ています。足の裏はまだ不完全ですが何とか普通の靴がはけるようになりました。3週間ぐらい前から膝で腱が引っかかるようになり膝を伸ばすときコキッと鳴って痛みます。今週は右手首、右肘、右足首がイテテテッとなり月曜運動お休み、木曜には右肩が激痛になり運動を休みました。昨日は、内臓が動かなくなり、マッサージへ。

薬草園の青山さんからシモバシラ(植物)の写真を送っていただきました。

薬草園のHPも作られているそうです(よくできていますのでご覧ください)。

http://opensource.toho-u.ac.jp/yakusou/

この、薬草園のHPの表紙に「シモバシラの霜柱」が出ていて、そこをクリックすると霜柱が見られます。それをご覧になれば、先日(1/31)私が「氷の羽衣」と言ったことが分かると思います。

地理的選民(東進族)

2012

年

2 月 2 日 木曜日

太古から、ひたすら東に向かって進んできた日本人について考えてみました:

アフリカに住み付けず、ヨーロッパにもとどまれず、中国にも居場所を持てず、アジア大陸を脱出し、必死で、グラグラヒョウタン島に泳ぎ着き、もうこれ以上東に進めなくなり、厳しい自然と共生するようになった人々。

何だか、負け続けて逃避を繰り返してきた人にも見えますが、いつも新しいものに興味を持ち、新天地への挑戦を怖れなかった人々、とも言えるかもしれません(多分、その両方でしょう)。

こう考えると、日本人は、大変なスクリーニングを通ってきた選ばれた人達ということになります。ここまで移動をやめなかった人達なので性格を調べると独自のものがあってもおかしくありませんね。

道ですれ違う人達を、「その昔、いよいよどん詰りまで行き着いた人達の子孫か」と思って見ると、何だかいとおしい感じがします。

そういえば、最近若い人がよく「居場所がない」と言いますが、これは日本人のDNAそのものですから、新天地に打って出るしかありません。新天地に挑戦するDNAもたっぷり持っていますから、心配ないでしょう。

牛乳ネズミ

2012

年

2 月 1 日 水曜日

ニューズウイークに日本人への面白いエール文がありました。

要約:

{日本は、天然資源に乏しく、狭く、ヘンピと、とても豊かになるはずのない国である。ところが、たび重なる逆境を『牛乳の入ったグラスに落ちたネズミ』の繰り返しで克服し、豊かになってきた。今、日本は円高で大変な状況だが、内向きにならず、グローバル化を恐れず、円高を利用して活路を見いだし、溺れないで欲しい。}

「牛乳に落ちたネズミ」とは:

ネズミは溺れまいと無我夢中で泳ぐ。するとその内、牛乳はバターになる。ネズミは助かり、バターを売って大金持ちになる、というものだそうです。

これから、ピンチの時、頭に「ミルク」を付けると、牛乳鼠の気持ちで頑張れるかもしれません。

例えば:ミルク不況、ミルク災害、ミルク疾病、ミルク不合格、ミルク留年、等々