2011年11月

2011年11月

11/01 Tue 11月

11/02 Wed 月下美人

11/03 Thu マキャベリの君主論

11/04 Fri ボレロ

11/05 Sat

11/06 Sun

11/07 Mon この土日

11/08 Tue 結果

11/09 Wed 一寸忙しくって

11/10 Thu 農学

11/11 Fri 学園祭

11/12 Sat

11/13 Sun

11/14 Mon 出題意図解読

11/15 Tue グローバル化

11/16 Wed 記憶違い

11/17 Thu 羽

11/18 Fri 時間イメージ

11/19 Sat

11/20 Sun

11/21 Mon ブータン

11/22 Tue 筑波山など

11/23 Wed 雲水イタリアーノ

11/24 Thu アランの幸福論

11/25 Fri 選択の科学

11/26 Sat

11/27 Sun

11/28 Mon 柿とミカンの放射能

11/29 Tue 銀河鉄道の夜

11/30 Wed 小さいことにくよくよするな

小さいことにくよくよするな

2011 年 11 月 30 日 水曜日

カールソン著『小さいことにくよくよするな!』サンマーク出版

穏やかに生きるための、テクニック集です。

随分前に読んだ本ですが、前すぎて書いていないと思うので、明日の授業用に用意したついでに掲載します。

(1)思考の悪循環を断つ

悩みについては、ついつい考え続けてしまい、心の中でどんどん大きくなってしまいます。自分が頭の中で悩みの雪だるまを転がしていることに気づき、考えや悩みごとがふくらむ前にストップをかけましょう。考えるループを断ち切りましょう。

(2)過剰反応しない

落ち込んで、悩んでしまうのは、問題を大げさに捉えてしまっている結果です。ちょっとしたことに過剰反応してし、大事件が発生したかのごとく、大騒ぎし、混乱しています。

他人は、あなたが気にしていることを、あなたが思っているほど重大事件と感じていません。

(3)考えすぎない

落ち込みは、気分次第でいつでもやってきますので、受け流しましょう。落ち込みを真剣にとらえ、原因を分析し、そこから脱出しようと努力することが、さらに悩みを増幅します。

(4)人のせいにしない

問題を人のせいにすれば一見楽ですが、実際は選択権の放棄で、自分の幸不幸を自分で解決できないことになり、気力が出なくなります。人のせいにするのをやめれば、自分のパワーを取りもどすことができ、選択者としての自分が見えてきます。

(5)人生はテスト

トラブルが発生した時は、それを問題視するかわりにテストだと考えてみましょう。テストですからある程度程度難しいのは当たり前です。問題にも狙いや意義があるはずで、そちらの方を考えてみましょう。

(6)カリカリしているときも自分がその感情の造り主だということに気づきましょう。

銀河鉄道の夜

2011 年 11 月 29 日 火曜日

ある番組で、「銀河鉄道の夜の宇宙観はスゴイ」というような話をやっていて、原作は全く覚えていないのですが、「そんなすごい話だったかな?」と思いました。

さらに、明日からの「100分で名著」が「銀河鉄道の夜」だというので、「100分もかけて解説するような話だったかな?」と感じていました。

「銀河鉄道の夜」の本、残ってるかな?と思って書架を見ると奥の方に隠れていましたので読み直してみました。

感想は、私の読解力がないのか、ファンタジックな童話ということで良いのではないかと思いました。明日からの「100分で名著」ではどんな展開になるのか楽しみです。

(就活対策)

読書の習慣のない3年生は、ぜひ読んでおくとよいと思います。ゆっくり読んでも100分もあれば読めます。よく面接では最近読んだ本のことを聞かれるようですので、そんな時、「最近本は読んでいません」、と言うのと「100分で名著で取り上げられていたので銀河鉄道の夜を読み直してみました」と言うのでは大違いです。

さらに「100分で名著」を見ておけば、もっともらしいことを語れると思います(一寸悪知恵?)。

==

今朝早朝喪中のハガキを完成したので、その後2度寝して遅く出てきました。何だか疲労感を引きずって出てきましたが、卒業生からのメールが来ていて元気が出ました。気分ってのは微妙なものだな、と思いました。

==

原発の吉田所長が入院されたとのこと、よく頑張ってくれたと思います。回復をお祈りいたします。

==

夕方、マッサージに行って帰りました。体はガチガチに硬直していました。

柿とミカンの放射能

2011 年 11 月 28 日 月曜日

我孫子の実家では沢山の柿やミカンが採れ、例年関係者におすそわけしていますが、今年は放射能の関係で差し上げてよいものやら悪いものやら悩んでいます。

そこで、最近、柏にできた民間の測定所で、柿とミカンの放射能を測定してきました。

そこでの話を紹介します。

(1)測定前の私の予想:柿の木の下ではよく父が焚き火をするので、放射能が濃縮されて100ベクレル位になり、ミカンは、そこから30m位離れているので10ベクレル位かな、と思っていました。

(2)測定結果:柿=25.2ベクレル、ミカン=50.6ベクレルで、ミカンの方が高いのには驚きました。柑橘類はセシウムを吸収しやすいんですかね?。来年も引き続き調べる必要がありそうです。

(3)柿とミカンの配布先:私の35ベクレルルール(2011/7/11)に従えば配布先は以下のようになります。

(a)老人の家庭には柿ミカン共配布可

(b)若い人の家庭には柿のみ配布可

(c)子供のいる家には両方とも配布不可

この測定所には8台の測定器があり、4台は低価格(1検体約千円)、4台は高価格です(1検体約4千円)。今回、高い方の測定器を使いました(安い方は、週刊誌で測定値に疑問が呈されている)。高い方の測定器の測定下限は10ベクレルで、これ未満は測定できません。

(4)まわりで測定器を使っている人との情報交換:

(a)いわきのお米からは検出されず(10ベクレル未満)。

(b)佐倉のお米からは検出されず(10ベクレル未満)。

(c)我孫子と柏の境界付近のサツマイモからは検出されず(10ベクレル未満)。

(5)測定所では30ベクレル以下の(近所のスーパーの)野菜を安全食品として展示している。

(6)2箇所の幼稚園が、子供の口に入るものの検査にきていた。

選択の科学

2011 年 11 月 25 日 金曜日

(A)アイエンガー:選択の科学(文芸春秋)

2011/6/30 に一部書いたのですが、なかなか良い本なので全体をきちんと紹介しようと思いつつ、今になってしまいました。

今回「人間科学」の授業用にまとめたのですが、量が多いのとネットから拝借した部分があるため、内部資料といたします。

ここではキーワードだけを並べます。

(1)人生は「選択」の連続である。

(2)「選択」は本能である。

(3)「選択権」を持つことは生き物の基本的欲求である。

(4)「選択」こそが、人間に活力を与える。

(5)「選択」は人生を切りひらく力である。

(6)「選択」には力が、そして並はずれた美しさが備わっている。

興味のある方は以下をご覧ください(お薦めです)。

資料

(B)乱択アルゴリズム

最近乱択アルゴリズムが流行っているというので、何かと思って調べてみました。

乱択とは、多分乱数選択の略ではないかと思います。選択にデタラメの要素を入れて無作為性を出そうという試みのようです。

プログラム的には、プログラム中に乱数を使って確率的に動作させる部分を作るようです。我々の論文に多い、遺伝的アルゴリズム、と名の付くものはこの一部だと思います。

(C)水戸二高の女子高生が化学の教科書を塗り替えるような大発見をしたそうですね(NHKニュース)。

(受け売りですが)BZ反応という酸化と還元を繰り返す液体があることは知られていて、この繰り返しはやがて終了することが知られていました。ところがこの液体の構成要素の濃度によっては、酸化と還元の繰り返しが終了した後、しばらくするとまた酸化と還元を繰り返すことを発見したそうです。これを3年かけて論文にし、アメリカの権威ある論文誌に発表したそうです。アッパレですね。

アランの幸福論

2011 年 11 月 24 日 木曜日

100分で名著「アランの幸福論」の(ワタシ流の)まとめ。

幸せになることは義務である。

人は幸せになるために努力しなくてはいけない。

(人は努力をせず、じっと座っているとマイナス思考になり、不幸に落ち込む)

どんな努力をすべきか?

(1)意図的に楽天的になるよう努力しろ。

やり方は簡単で、問題の見方、視点を変えてプラス面から見る(フレームチェンジ)。

例えば、雨が降っていたら「あ〜雨か」と思わず「よいおしめりだ」と見る。塞翁が馬の良い例。

(2)じっと座っていないで行動しろ。

幸せは、幸せ(希望)に向かっての行動の中にある。最終目標の幸福以上に、幸福のための努力と行動のプロセスこそが幸福である。

理由は、幸福にたどり着いたとして、そこに安住すると(努力をやめると)、マイナス思考になり、不幸に落ち込んでしまうので、努力し続けなくてはならない。

「登山電車で山頂まで登った人は、登山家と同じ太陽を見ることはできない」

(3)人生の主役になれ。

どんな仕事でも、そこには裁量権があり、「自分は裁量権を持っている」ことに気づいて能動的に取り組むことにより生き生きとした人生を送れる。服従してやらせられる仕事では不愉快になり不幸になる。

例:秀吉とゾウリの話や、三成のお茶の出し方、など。

(4)笑え!

精神と肉体はリンクしているので、身体的エクササイズも重要で、笑い、伸び、深呼吸、運動、が大切である。特に笑いは大切で、次の名言を残している。

「幸せだから笑うのではない、笑うから幸せなのだ」。

==

今日は、4年前の卒業生が遊びに来てくれました。

写真の1人は、2011/8/8 記の千葉女の卒業生です。驚いたことに、この写真の全員が4年前のオープンキャンパスの出来事を覚えていました。

===翌日アラン追加(こんな話もありました)

(5)遠くを見よ!

あまり目の前のことばかりにとらわれるな。

(6) 人生のどんなフェーズ(老後や終末期)にでも幸福はあるりうる。発想の転換と、自分が主役になって(積極的に、能動的に、アイデアを出して)目標に挑む、特に、誰かのために何かしようと思う気持ちは有効。

(6′)年をとると、「今から何か始めても間に合うかどうかわからないしな」なんて気持ちが起こり憂鬱になります。でも、アランは「結果ではなく、努力のプロセス自体が幸福なんだ」と言っているようで、それなら、新しい目標に取り組む意味はあるな、「いつ始めても遅すぎることはないんだ」と少し元気になります。

雲水イタリアーノ

2011 年 11 月 23 日 水曜日

カプチーノ初体験(2011/10/4)以来、似たようなコーヒーが気になり調べてみました。

(1)エスプレッソがベースのもの:

カフェラテ = エスプレッソ+スチームドミルク(温ミルク)。

カプチーノ = エスプレッソ+スチームドミルク+フォームドミルク(泡ミルク)。

カフェモカ = エスプレッソ+チョコレートシロップ+スチームドミルク+フォームドミルク。

(2)コーヒーがベースのもの:

カフェオレ = コーヒー+ミルク。

ウィンナーコーヒー = コーヒー+ホイップクリーム。

==

ついでに色々知りました。

・カフェオレのレ(Lait)とはフランス語で牛乳。

・カフェラテのラテ(Latte)とはイタリア語で牛乳。

・カプチーノとは、元来はカトリック教会の一派であるカプチン会の修道士のこと。

(カプチーノを日本名にすると、「雲水イタリアーノ」って感じかな?この方がカッコよくない?)

・エスプレッソ(Espresso)とはイタリア語で「急速」という意味。

(私はエスプレッソも知らないとお思いでしょうが、アメリカにいた時同室のイタリア人(ピサ大学教授)に、よくエスプレッソを飲みに連れていかれたので、日本でポピュラーになるずっと前からファンなんです)

・スチームドミルクとフォームドミルクというのがあり、それらをスチームを吹き込んで作る機械があることを知りました。

・ホイップクリームはフォームドミルクと同じかと思いきや、ホイップクリームは生クリームを泡だてたもののようです。

色々あるんですね。

筑波山など

2011 年 11 月 22 日 火曜日

1.筑波山が綺麗に見えました(大学6階廊下突き当たりより11/21)。

2.10/29にホームカミングデーという催しがあって、卒後20,30,40年の人を招待しました。情報科は、まだ20年に達する人がいないので、参加せずとなりましたが、おみやげの残ったチョコレートが数箱、学科に配られてきました。

3.地震で危険になった体育館を取り壊しました。

4.最近、近くに出来たラーメン屋の券売機に「味玉」というボタンがあるので、どういう意味か聞いた所、「味付け卵」だそうです。

5.高校生が、「府中ステーション」と「宇宙ステーション」が同じように聞こえるので、盛り上がっていました。

6.病院での、おばあさん同士の会話:

おばあさんA:先生お薬飲んでると思ってるんですよ。分かんないんですかね?

おばあさんB:あんなに沢山飲めませんよね。私はおなか壊しちゃいましたよ。

ブータン

2011 年 11 月 21 日 月曜日

あちこちのニュースでやっていたので、御覧になった方も多いと思いますが、忘れないように書いておきます。

ブータンのワンチュク国王夫妻が相馬市の小学校を訪れた時の国王の話:

「(君たち)龍をみたことがあるかい?」(子供たち:???)

「私はみた事があるよ」(子供たち:え〜〜?)

「龍は私たち一人一人の中にいるんだ。自分の経験を食べて大きくなるんだ。そして、齢を重ねると強くなっていく。自分の龍を大事にしないといけないよ」

ブータンとは“龍の国”という意味だそうで、「一人ひとりの人間の内面に龍(人格)がいる。龍は、経験を食べて大きく成長する」という考えのもと、国民たちが人生を歩む国だそうです。

感想

・国賓となると、せいぜい福島市止まりだろうと思っていたところ、相馬市まで入られたのには固くなっていた胸を一気にこじ開けられた気がしました(感謝!)。

・国王を迎えた小学生が「放射能が多いのに相馬市まで来てくれて嬉しい」と言っていたのにも胸を打たれました。

・上の龍の話は、子供達だけでなく私達にも忘れかけていた大切なものを思い出させてくれる素晴らしい応援メッセージですね。

・自分の龍はどんな姿をしているかな?って考えてみると、まだまだって感じで、しっかりしないといけないな、と反省します。

・王室外交というのは、英国だけのものではないことに気付かされました。ブータンと国王夫妻のファンになりました。

・ブータンの国旗です。来年の年賀状に最高ですね。

時間イメージ

2011 年 11 月 18 日 金曜日

90歳近い超老人(両親)に私の名言「未来は後ろからやってくる」を話した所、二人とも同時に「誰だってそう思っている」と言いました。そこで、もう少し具体的に私のイメージを紹介すると:

(私のイメージ)

人は空中に右(過去)向きで固定されていて、時間という動く歩道が左(未来)から右(過去)へ流れていくイメージです。人は過去だけしか見ることができません(図の上の動く歩道)。

一方、二人の超老人のイメージは、次のようなものでした(図の下の動く歩道)。

(超老人のイメージ)

人は時間という動く歩道に乗っていて過去に向かって進み、未来にどんどん後ろから人が乗ってきて、歩道の先は途切れ過去が消えていく。

私のモデルと少し違うんじゃないかな?と言ったのですが、基本的には同じだと言うことで「未来は後ろからやってくる」という名言は格下げになりました。

==

私の在職期間はあと丁度500日です、もうひと息頑張らなくっちゃ!今日、明日は色々あります。

8:30:研究室に清掃が入る。

9:30インフル予防注射

11:00足の医者

(超老人の迷言に:「上の者を大切にしないと頭を病み、下の者を大切にしないと足を病む」というのがあります。私は、思い当たることはないんですけどね)

明日:父母会

風邪がはやっています。電車の中では、咳をする人から逃れるのに5度位乗車位置を変えなくてはなりません。皆さんもお気をつけ下さい。

羽

2011 年 11 月 17 日 木曜日

(1)植物医研修で教わったこと

植物に付いたアブラムシは、どんどん増えていき、その植物がアブラムシでいっぱいになると、羽の生えたアブラムシが現れ、他の植物に飛んでいき、そこでまた羽のないアブラムシが生まれて増殖するそうです。

最近、若い人達が内向きになり、海外へ出ようとしない、と言われますが、若い人達の人口が減ったため、羽が生えないのかもしれませんね。

(2)長谷川著:働かないアリに意義がある(メディアファクトリー新書)

アリは、働きアリも兵隊アリも巣にいるアリは全てメスだそうです。オスは、新しい女王アリが作られる時期だけに現れて羽が生え、(女王アリ候補にも羽が生え)巣から一斉に飛び出して、空の上で交尾をして、地上に降りて、羽を落として、次の女王になります。用済のオスは殺されたり、死んだりするようです。羽アリがアリだとは知りませんでした。

男が女より寿命が短いのがよく分かりますね。人間の場合、男は働くことにより何とか生かしていただき、働かなくなった時は捨てられる、ってことですね。

(3)まとめ:

アブラムシとアリは「必要なとき羽が生える」という点で似ています。アリとアブラムシは共生関係にあり仲が良いと習いました。きっと相談して同じような生態になったんですね。

記憶違い

2011 年 11 月 16 日 水曜日

===

由紀さおりさんの「夜明けのスキャット」がアメリカやカナダでヒットしていると聞いては黙ってはいられません。

この曲は私達(団塊の世代)の受験期に流行りました。夜、受験勉強をしていて、明け方4時位になり空がうっすらと白み始める頃、毎朝ラジオからこの曲が流れてきます。この時間帯は、丁度、疲労感、孤独感、不安感がピークに達する頃で、この曲を聞くと癒される気分になったものです。

===

と書いた所で、これって現役の時(1965年)だったかな?浪人の時(1966年)だったかな?と思って「夜明けのスキャット」を調べてみると、なんとこの曲は1969年の作品でした。

と言うことは「エ〜〜??」、私の記憶が間違っているに違いありません。その時の雰囲気まではっきりと覚えているのに。

私は、「夜明けのスキャット」と受験時の思い出をだいぶ前(多分20年位前)から家内には話しているので、20年くらい前には既に記憶が入れ違っていたはずです。

私は、古い記憶は薄れていくだけだと思っていましたが、何かと結びついて強化されて記憶されることがあるのだと驚きました。

老人の昔話は、記憶が混乱している可能性があるので、真に受けない方がよいかもしれません。おお〜コワッ!

グローバル化

2011 年 11 月 15 日 火曜日

TPP騒動で、グローバル化ってどういうことなのか生き物に例えて考えてみました。

「グローバル化とは、地球上で人類が一つの生命体(グローバル生命体)を構成すること」ではないかと思います。

人間一人一人はグローバル生命体の細胞です。各国は人間で言えば胃とか肺とか肝臓とかの器官です。各国は自分の得意な分野(例えば畜産とか自動車製造)に特化して、器官として機能していきます。

グローバル生命体の特徴:

(1)生存に必要な器官(国家)は進化成長し、必要のない器官は退化していきます(国家間貧富の差拡大)

(2)国家内でも、与えられた機能を担う人は栄え、担わない人は退化していきます(国家内貧富の差拡大)

利点:

現在の環境に最も適応した「効率よい」生命体が出来上がる。

問題点:

生命の多様性がなくなり、環境の急激な変化に適応できない可能性がある(例:恐竜の滅亡)。

==

今日は、企業説明会で、卒業生が会社紹介に来てくれました。朋ちゃん、宮ちゃん(相変わらず、姿勢がいいですね)、元気でした。

出題意図解読

2011 年 11 月 14 日 月曜日

今日、コミュニティー植物医認定試験を受けてきました。7,8割はできた気がするので、多分大丈夫でしょう。

先週、植物学の復習を終えた時、過去問4問を見つけました。早速、やってみると4問中1問しか解けませんでした。「こりゃ無理だ」と言ったところ、(研修を受けていない)女房が参戦し、4問中3問正解しました。何で出来たのか聞いてみると、「これみんな常識を働かせれば分かる問題じゃない」と言います。

私は学んだばかりの植物学の難しいことを聞かれているのだと思い、質問の意図が読めずず混乱していました。

「そうか」と思って常識ベースで考えると、なるほど質問の意味が明確になり、設問は正解に導くよう配慮されています。コツをつかめば簡単で、今日の問題も簡単でした。

これで分かったことは、問題のフレームを間違えると何を聞かれているのか分からなくなるということです。受験問題も「難しいことを聞かれてやしないか?」なんてビクビクしているから尚更難しく考えすぎて沈没しているケースがままあるのではないかと思いました。

設問の意図を読解する技をマスターする講座があるとよいかもしれません。やっていなかったのは私だけで、皆やっていたのかもしれませんが。

ちなみに、「植物医師」という言葉は宮沢賢治の戯曲が始まりだそうで、いい加減な病名を付けては同じ薬を売りつける怪しげな奴のようです。そうならないように注意しなくてはいけませんね。

学園祭

2011 年 11 月 11 日 金曜日

今日は学祭です。プロジェクトという授業の私のグループが、ミニデモを行いました。7グループがそれぞれ出し物を準備したのですが、雨などの影響でうまくいかなかかったものも有りました。

その中で大成功だったは、「うまい棒タワー制作のニコ動画生中継」でした。1時間の放送中ネット上で5名の視聴者がいて、感想を送ってくれました。

完成!

農学

2011 年 11 月 10 日 木曜日

(1)今日2限に教室に行くと誰もいません。明日から学祭なので午後は休講だと思っていましたが、午前中も補講日になったそうです、ショック!

(2)来週月曜の「コミュニティー植物医」の認定試験に備え、講習会の資料を元に以下に整理しました。こんな程度で受けるのか疑問ですが、これで挑戦してきます。

===

植物医科学カバー分野

生育障害とその対策が対象で、次の分野をカバーする必要がある。

目次

(1)生物起因障害

(1a)微生物病

(1b)害虫

(2)生理障害(肥料、土壌が原因の障害)

(2a)土壌

(2b)肥料

(3)農薬

===

内容

(1)生物起因障害

(1a)微生物病

微生物にも3種類あります。

*菌類(かび:多細胞生物)

*細菌(バクテリア:単細胞)

*ウイルス(細胞構造を持たない)

微生物病にかかるには、3つの条件が満たされると、

素因(元々弱い)、主因(菌がいる)、誘因(気象土壌条件)

(1b)pest(害虫)

できるだけ農薬を減らし、天敵や畑の設計で害虫を制御する作戦をIPM(Integrated Pest

Manegement)という。

昆虫の幼虫は葉ものを食べるが、むやみに何でも食べるわけではない。

モンシロチョウの幼虫はアブラナ科の葉を食べますがマメ科は食べません。植物の種類ごとに害虫が異なります。何でも食べる悪い奴は次の「ハスモンヨトウ」です。

モザイク病など、ほとんどのウィルス病はアブラムシの媒介によって起こる。

てんとう虫はアブラムシを食べるので益虫。

(2)生理障害

(2a)土壌

健全な土壌には緩衝能力がある(酸化を抑えたり、悪玉菌の増殖を抑えたり)。

土のPH(ペーハー)は若干酸性寄りの6程度。酸化すると、植物が育たなかったり、病原菌が増えたりする。

(2b)肥料

肥料とは、光合成で作れない身体の構成材料を補給するもの。

肥料の3要素:窒素(葉肥)、リン酸(実肥・花肥)、カリウム(根肥)。

肥料の中量要素(カルシウム、マグネシウム、イオウなど)

肥料の微量要素(鉄、銅、亜鉛など)

窒素の話:

窒素を補給する化学肥料が硫安。硫安を入れると土壌が酸性化。酸性を中和するのに石灰を入れる。

リン酸:

りん酸を補給する化学肥料は過リン酸石灰。リンの吸収を助けるためマグネシウム(苦土石灰)を入れる。マグネシウム欠乏が起こると、根酸が出にくくなり根のリン酸の吸収が悪くなるため。

カリウム:

カリウムを補給する化学肥料は硫酸カリや塩化カリ。カリウム成分が多すぎてもマグネシウムがうまく根から吸収されない為、肥料のバランスが重要。

(3)農薬

農薬の種類:

殺菌剤、殺虫剤、除草剤、成長調整剤、フェロモン剤、生物農薬。

(おまけ)肥料のネット検索をしていたら、野菜や果物の実が大きくなることを「充実」と書いてありました。充実の語源ですね(少し感動)。

一寸忙しくって

2011 年 11 月 9 日 水曜日

今日、午前中は授業、午後は大学院の中間発表と明日の授業の準備、まだこれから学祭発表の作業が残っています(18:55)。今日は書く暇がなかったので、明日授業で使う(できたてホヤホヤ)の資料のごく一部を掲載します。

===

フレーミング効果

同じ内容でも見方を変えると変わってきます。フレーミングとは枠に当てはめることで、枠の当てはめ方で物事は変わって見える、ということです。

重要なフレーミングを示します。

(1)属性フレーミング

(ポジティブな枠をはめ)表現をポジティブにします。

「成功率75%」の方が、「失敗率25%」よりポジティブに感じます。

また、

「この件に賛同していただけなけないのでしたら、私の訪問をキャンセルさせていただきます」と、

「この件に賛同していただけるのでしたら、訪問し説明させていただきます」は、

同じことを言っていても印象は全く違います。

(2)ゴールフレーミング

脅しでゴールへ強く誘導する。

「この治療を受けると、将来ガンになる可能性が低くなります」

より、

「この治療をうけないと、将来ガンになる可能性が高くなりなす」の方が、迫力がでます。(プロスペクト理論の損失回避を利用しています)

(3)リスク選択フレーミング

得をするケースではリスクを語らず、損するケースではリスクをあいまいにする。

「確実に100万円確実に儲かります」>「50%の確率で200万円儲かります」

「100万円確実に失います」<「50%の確率で200万円失います」

このような技を悪用してくる人もいますので、注意しましょう。

(参考文献:技術評論社:人は勘定より感情で決める)

結果

2011 年 11 月 8 日 火曜日

植物医試験の勉強を始めました。先ずは基礎知識を、と思い近くにあった中学の技術の教科書で「食物生育」の章を読んでみました。

(1)その中に「結果にまつわる技術」という節があって、ここでの「結果」とは野菜や果物が実を付けることを言っています。これが結果の語源ですね。

(2)また、「結果させるための技術」として、「人工受粉」と「ホルモン処理」が紹介されています。ホルモン処理とは、受粉しないで結果させる技術で、トマト、ナス、ブドウなどの花やつぼみに植物成長調整剤をかけて肥大させた実を収穫する技だそうです。「こんな風にして作ったトマトを食べていたのか」と驚くと同時に少し心配にもなります。

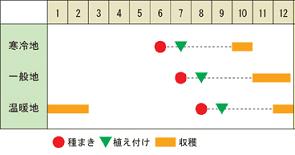

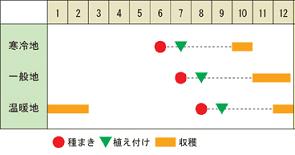

(3)野菜の種まき時期は10日前後の範囲で細かく決まっていて、種の袋の裏などに書いてあります。以前から、「植物によって何でこんなに微妙に違っているのかな?」と不思議に思っていました。この理由は、植物により「発芽適温と生育適温」が違うためで、この違いは原産国の気候で決まるそうです。色々な国から色々な植物が入ってきたので、種まき時期が微妙に違うんですね。これからは、原産国の気候に思いをはせながら種をまきましょう。

この土日

2011 年 11 月 7 日 月曜日

(1)生物分子科の3DCG作品をアップ。11/5

今年は2クラスに分けたため人数が少ないせいか、スゴイ!というのがありませんでしたが。

(a)何となく好きなもの

http://fry.no.coocan.jp/lecture/IS/Swf/0083.swf

http://fry.no.coocan.jp/lecture/IS/Swf/0001.swf

(b)アイデアが面白いもの

http://fry.no.coocan.jp/lecture/IS/Swf/0074.swf

http://fry.no.coocan.jp/lecture/IS/Swf/0006.swf

(c)何となくよいもの

http://fry.no.coocan.jp/lecture/IS/Swf/0029.swf

http://fry.no.coocan.jp/lecture/IS/Swf/0045.swf

http://fry.no.coocan.jp/lecture/IS/Swf/0061.swf

http://fry.no.coocan.jp/lecture/IS/Swf/0095.swf

(c)頑張ったもの

http://fry.no.coocan.jp/lecture/IS/Swf/0049.swf

http://fry.no.coocan.jp/lecture/IS/Swf/0102.swf

(d)昨年の傑作

http://fry.no.coocan.jp/lecture/IS/Swf/9038.swf

http://fry.no.coocan.jp/lecture/IS/Swf/9049.swf

(2)scilab(matlabもどき)実習の準備。11/5,6

matlabは、だいぶ前に使いましたが、すっかり忘れていました。予想外の大作業になりました。

(3)足の小指傍痛のためやたら幅の広い5Eという靴を高島屋で買いました。何だか15%割引日だというので、ついでにベストも買ってしまいました。11/5午後

(4)くだらないアイデア:

最近、熊が住宅地に現れたりしてイメージダウンなので、イメージアップのために呼び名を「黒パンダ」に変える。

(5)今朝は少しノンビリしていたら、出勤が遅くなりテニスをやれませんでした(残念)。来週月曜は植物医の認定試験で、またテニスができませんが、もっと困っているのは、講習会の時もらった資料を見ても何をやったかほとんど覚えていないことです。この植物医はグループで活動するので既にグループ分けされ、試験に合格するのを前提に自己紹介文を要求されていて、そこに職業を書く所があるのですが、職業不詳の方がよさそうですね。

ボレロ

2011 年 11 月 4 日 金曜日

フランスの世界的ダンサー、シルビー・ギエムさんが、被災地(いわき、盛岡)に「ボレロ」を踊りに来てくれました(感謝!感激!)。

ギエムさんにとってボレロは2005年を最後に「踊らない」と宣言していた特別なダンスでしたが、「被災地の人々を励ますにはこれしかない」と確信し封印を解いたそうです。

ボレロの踊りはモーリス・ベジャールが振り付けたもので、ペジャールに許可された人しか踊れない、と聞いたことがあります。

もちろん、私はこのダンスを初めて見たときからファンになり、踊りを練習したくらいです(2010/1/5記)。何となくシャーマンって感じで、卑弥呼もあんな感じだったらカッコ良かったろうな、と勝手に思っています。

http://www.youtube.com/watch?v=rW3s6d2Vwc8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=nQp8xKN7zNA&feature=related

ただ、2010/1/5の記述には誤りがあることが分かりました。私は、踊っている人がガラという人だと思っていましたが、踊っているのは「シルビー・ギエムさん」で、一緒に踊っている男性達が「ベジャール・ガラ」というバレー団(あるいはグループ)のようです

2010/1/5の記述には、別のバレリーナのボレロ(youtube)も紹介しています。ダンサーによってこんなに違うのだと実感できますので、興味のある方はご覧ください。

私は、有名なバレリーナの名前を知らないほど素人で、まだ一度しかバレーを見たことがありませんが(雑記帳2005/8記)、ギエムさんの次回の公演はぜひ見に行きたいと思っています。

マキャベリの君主論

2011 年 11 月 3 日 木曜日

「100分で名著」のまとめ。

(A)君主(リーダー)に求められる資質

国が危機に瀕している状況の時は、優しい君主は、一般に優柔不断で「決断出来ず」、国を滅ぼしてしまう。

君主には、次の資質が必要である。

(1)冷酷で恐れられること

(2)鋭い金銭感覚(鷹揚でケチ)を持つ

(3)悪を行う勇気を持つ

(4)ライオンの力とキツネの知恵を持つ

(5)敵味方をはっきりさせる

(6)軽蔑されてはいけない(ブレない、軽薄でない、臆病でない、決断できる)

(B)「祖国の存否がかかっている時は、道にはずれていようと、冷酷無残であろうと、恥知らずであろうと、考慮に入れる必要はない」。

(冷酷さは一瞬だが、これをしないと取り返しの付かない無残が待っている)

(C)皆さんに問題

大国A、Cに挟まれた小国Bがあり、あなたはB国の君主だとします。今、AとCが戦争しそうな状態にあります。CはBに「中立を保つように」と説得します。AはBに「仲間になって一緒に戦おう」と説得します。さて、あなたならどうしますか?(答えは最後)

(D)人や国は運命に左右されるが、運命の半分は自分で制御できる。

「人は慎重であるより果断に進む方がよい。なぜなら運命は女神だから。彼女を征服しようとすれば、打ちのめし、突き飛ばす必要がある」。

(E)その他

(a)君主の能力は、側近を見れば分かる。側近が有能で誠実なら君主は聡明と判断してよい。

(b)こうあるべきだという理想論に捉われて、現実を直視しないと滅びる。

(c)褒美はチョロチョロ、罰は一瞬で行う。

(d)民衆が興奮するイベントを用意する。

(e)歴史は繰り返す。歴史書に学べ。

(解答)上で出した問題の答え:Aグループに入る。

「決断力のない君主は当面の危機を回避しようとするあまり、多くの場合中立を選ぶ。そしておおかたの君主は滅んでいく」。一緒に戦えば負けても勝っても信頼関係を築けるが、中立だと両方から敵とみなされてしまう。

月下美人

2011 年 11 月 2 日 水曜日

津田沼イーオンのそばに、月下美人を沢山咲かせ(セミ)公開されている御宅があります。奥さんが説明してくれ、庭にもはいらせてくれました。

夜咲き、朝にはしぼむそうです。この撮影は朝9時少し過ぎで、まだ閉じてない花を見ることができます。ダラリと下に垂れた感じの花は咲き終わった花だそうです。

上を向いたツボミがこれから咲くそうです。

この写真では分かりにくいですが、庭に通じる月下美人のトンネルです。

驚くのは、この花が茎ではなく葉から出ていることです。

月下美人は冬は家の中で育て、お彼岸頃外に出すそうです。「いい匂いですね」、と言っている見学者もいましたが、私には匂いはイマイチでした。もっとも、花の匂いに関する私の嗅覚は変で、実はバラの臭いも好きではありません。

11月

2011 年 11 月 1 日 火曜日

もう11月ですね。津田沼ではもうクリスマスソングが流れていました。今月の予定です。

3(文化の日):推薦入試面接

4(金):近隣中高の先生方の研究室見学

9(水):大学院2年生中間発表。

11-13(金-日):学園祭

14(月):植物医のテスト

15(火):企業ガイダンス(OG来校予定)

18(金):インフル接種

19(土):父母会

26(土):AO入試面接

==

紛らわしいボキャブラリー

(1)マルチ(multiとmulch)

multi:ご存知の通り「多くの」という意味です。

mulch:農業関係でマルチと言うと、畑を覆う黒いビニールシートのことです。

辞書を引くと「根おおい」とか「敷き藁」なんてのが出てきます。

英語で画像検索をかけると植物の根元に敷く木片が出てきます。

(2)ノッチ(notch)

日本語で「のっち」というと女性歌手、「ノッチ」というとオバマもどき、のようです。

信号処理では「ノッチフィルター」というのがあり、特定の周波数だけを遮断するフィルターです。辞書を引くと、「V字形きざみ目」とか「くぼみ」とかが出てきます。