2011年10月

2011年10月

10/01 Sat

10/02 Sun

10/03 Mon 10月

10/04 Tue 最近学んだこと

10/05 Wed 久しぶりの海外

10/06 Thu ウルル・カタジュダ国立公園

10/07 Fri ウルル

10/08 Sat

10/09 Sun

10/10 Mon ダーク・マター(暗黒物質)

10/11 Tue Lamington National Park

10/12 Wed 中間発表

10/13 Thu ゴールドコースト

10/14 Fri 殺し文句

10/15 Sat

10/16 Sun

10/17 Mon ストロンチウム

10/18 Tue オーストラリアの落穂

10/19 Wed どろそば

10/20 Thu 石松子(セキショウシ)

10/21 Fri this week

10/22 Sat

10/23 Sun

10/24 Mon last weekend

10/25 Tue 音量表示機能付きマイク

10/26 Wed 創始者達去る

10/27 Thu ペタンク

10/28 Fri こころざし

10/29 Sat

10/30 Sun

10/31 Mon 土・日・今日

土・日・今日

2011 年 10 月 31 日 月曜日

ここ2,3日のつまらないメモです。

(1)プロジェクトという授業の一貫として学園祭でデモをしようと思い、グループごとに出し物を提案してもらいました。その中に、「賞味期限切れの生卵をぶつけてもらってお金を取る」というのがあり、これは目玉になるかと思ってOKを出しましたが、家でこの話をしたとろ、食べ物を粗末にするのはケシカランという意見が続出しました。確かに若い人たちの教育上感心しないと考え直し、今日別の提案をしてもらうべく、メールを出しました。

(2)NTTがブロードバンドルーターの交換に来ました。これに合わせ、新しいVAIOを試しましたが、キーボードの右の方に数値入力キーがあるので、文字キーが小さくなり、肩が凝ります。また画面も横は伸びたが縦が縮まったので文書を作る時狭苦しい感じがします。以前のものの方がいいですね。

(3)中学の先生用指導書の原稿締め切りが今日です。11/23日から構想を練り、28日から書き出し、土日はフル稼働で、昨夜大体書き終えました。今日、図を作り、全体を見直し、完成する予定です。

(4)29日昼、両親を昼食に連れ出すため実家に行ったところ、私の到着が20分遅かったのに連絡しなかったことで、父がエラク怒っていました。以前だったら私も言い返すところでしたが、何だか父が小さく見え、子供が騒いでいる程度にしか見えず、相手にする気がしませんでした。少し、寂しい気がしました。

(5)10日くらい前から両耳がガーンと鳴っていて治りません。自然治癒力を頼っていますが、お医者さんにいかないと駄目かも。足はいまだ回復せず、でも今朝もテニスをしてしまいました。オリンピックで柔道の山下選手が足を怪我した時、エジプトの選手は足を攻めなかったという美談があります。その点我々のテニスはプロ意識に徹していて、私の足の悪さを衝いてきて、情け容赦はありません。早く直さないと!

(6)今日は、3時から大学院の会議が有り、5時から新配属3年生の歓迎会があります。この新配属学生が私の最後の卒研生になります。先週は息つく暇も有りませんでしたが、今週は火曜の授業の課題も出し終わっているし、木曜の授業の準備がいらないので一息つけます。(ホッ!)

こころざし

2011 年 10 月 28 日 金曜日

最近、石川遼君の結婚話をよく耳にします(実際に結婚するということではなさそうですが)。この話で、昔、職場の先輩からいただいた忠告を思い出しました。

その忠告は、私の結婚が少し早かったことに関するもので、次のようなものでした。

「結婚が早いということは志が低いことを意味する、志の低さは全てに通じるので、注意するように」(確かに!と思いました)

その先輩からは、もう一つ次のお叱りもいただきました。

「留学するのに家族を連れていくようではいけない、英語ができるようにならないばかりか、研究に集中できない。」

もちろんその方は奥さんを日本に残して留学し、かなりの成果をあげられました(奥さんは不満だったそうですが、それを相手にしないところがスゴイ!)。その方の家に泊めてもらった人の話では、朝起きると家の中の部屋という部屋にはラジオが置いてあり、そこからはすべて同じ英語放送が流れ、どこへ移動しも話が聞けるようになっていたそうです。

その先輩とはよくテニスをしましたが、徹底したIQテニスで、とてもかないません。「スポーツは頭なんだ」、とつくづく思いました。思っただけで、実践できず今に至っています(テニスの時ぐらい頭を使わずに好き勝手やらせてくれ!って感じで)。

ペタンク

2011 年 10 月 27 日 木曜日

今日の「人間科学」は、運動と脳の関係の話をし、後半は「ぺタンク」で実証実験を行いました。別の言い方をすると、素晴らしい秋晴れなので、屋外で脳を鍛えたとも言えます。なにしろ、「脳を鍛えるには運動」しかありませんので(2009/11/13)。

ぺタンクとは、マーカーそばに(直径10cm位の)鉄球を放るゲームで、イメージいとしては、ビー玉とカーリングの中間というか、鉄球を投げるカーリングってところです。

このスポーツ、日本ではポピュラーではありませんが、外国(特にフランス)では盛んで、国際大会もひらかれているそうです。かくいう私も初体験で、ルール表を見ながらの挑戦でした。

隣のテニスコートのボレーの”スカーン!”という音と比べると、鉄球がぶつかる”ゴツン!”という音は「渋い」って感じですね。フランスでは若い人もやるのかしら?

===

畳み込み

===

システムのインパルス応答(h[n])が分かっていれば,任意の入力信号(f[n])に対するシステムの出力信号(g[n])は次式で計算できる.

g[n]=Σf[k]h[n-k];ここでΣの加算範囲は(-∞<k<+∞)

この式を「畳み込み(convolution)」と言い、g[k]=f[n]*h[n]と表記される。

===

scilabでの畳み込み計算:

convol関数を使うと、二つのベクトルから畳み込みを計算する事ができます。

–>h=[1:3]

h =

1. 2. 3.

–>f=[1:10]

f =

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

–>convol(h,f)

ans =

1. 4. 10. 16. 22. 28. 34. 40. 46. 52. 47. 30.

===

ansの数値は、次のように計算される。

1x1=1

1x2 + 2x1 =4

1x3 + 2x2 + 3x1 =10

1x4 + 2x3 + 3x2 =16

1x5 + 2x4 + 3x3 =22

:

:

となる。

創始者達去る

2011 年 10 月 26 日 水曜日

今月に入り、

(1)アップルの創始者スティーブ・ジョブズ氏

(2)C言語およびUNIXの父、デニス・リッチー氏

の訃報が届き、24日には、

(3)Lispの創案者、ジョン・マッカーシー氏

が亡くなりました。

コンピュータ発展の礎を作った方々が、相次いで他界され、そういう時期になったんだな、というひとしおの感慨があります。

特に、私が社会人になったばかりのころ、私が以前勤務していた研究所でマッカーシー先生の講演会がありました。先生は当時既に大変な存在でしたので私はサインをもらいに行きました。先生は少し戸惑ったようでしたが、喜んでサインしてくれたのを覚えています。その時のサインは?って、聞かないで下さい。ご冥福をお祈りいたします。

===

オーストラリアで木に巻き付いたイチジクの写真を掲載しましたが(10/11)、本学キャンパスにも、他の木に巻きついている木(ツタ?)を発見しました。オーストラリアのイチジクに比べると、宿木を枯らすようなことはなく、和を重んじる木(ツタ?)のようです。

上の2枚はつながっています。この他にも次ぎの木(ツタ?)は2本によじ登っています。

最初、どうやって登り始めたんですかね?

音量表示機能付きマイク

2011 年 10 月 25 日 火曜日

(1)昨日の夕方6時頃、廊下のスピーカーから大音量の興奮した放送がありました。内容は、大声が割れて、よく分かりません。「火事」の様にも聞こえたので火事かな、という程度でした。間もなく消防車のサイレンが聞こえ、やっぱり、火事らしいな、という感じでした。幸い、火事はボヤ程度だったようですが、緊急時の放送の問題点が明らかになりました。放送者が平常心を失うと、内容が正しく伝わりません。

もっとも、廊下の校内放送は、普段音量が小さすぎて室内からは、聞き取れません。

いずれにしても緊急時には役に立ちそうもないな、と思いながら手を打たないので、本当の緊急時に役に立たず、後になって、想定しなかったのはケシカランと怒られるんですよね。

こんな簡単な問題でも解決しようとすれば、日常の仕事で手一杯の人達に多くの負担がかかるので、「目をつむっておこう」、ということになるのは(残念ながら)よく分かります。全てを想定し対策をしていたら、本来の仕事が何も進まなくなってしまうということでしょうか。何だか怒られそうな結論ですが。

(あまりオススメできない技ですが)色々提案して、「ああしろ、こうしろ」と言って来る人には、「その提案、採択しますので、ご自分で提案を実施して下さい」と言うとたいていの人は黙ってしまいます。ひとに「ヤレ」と言うのは簡単ですが、自分でやるのは大変なんですよね。

(2)スピーカーの音量で思い出したのですが、大きな部屋で講義をする時のマイクの音量、自分ではどんな風に聞こえているのか分かりません。聞こえ具合が表示されるマイクを発明するといいですね。

last weekend

2011 年 10 月 24 日 月曜日

(1)10/22実家で足の故障の話をしたところ、超高齢者から「痛い所をかばい過ぎると治らない。自然治癒力で治すべきだ」とのコメントをもらいました。確かにお医者さんに直してもらうことしか考えていなかった、と気付く。火曜からテニス再開の予定。

(2)10/23(つくばの知り合いが毎週いくというので)源泉かけ流しの温泉施設「絹のやど」へ初めて行ってみました(茨城県水海道:車で約30分)。20種類位お風呂があり、客が少ないため1人1風呂独占状態です。露天風呂に横になり、空を見ていると、チョ―キモチイーって感じです、何十年ぶりかの感覚です。ヤミツキになりそー。

ここで、思いついた大発明ネタ(モザイクメガネ):温泉では他人の裸を見るのもいやだし、見られるのもいやなので、裸にモザイクのかかるメガネの着用を義務付ける。

(3)10/23(大好きな)大北海道展がまたやってきました(柏高島屋)。今回は、ワインとビールのコーナーもあり、全て試飲しました。ワインでは小樽ワインの「初しぼり」というのがおいしかったのですが、売り切れでした。ビールはNORTH ISLAND BEERという会社のものが出店されて、コリアンダーとインディアペールというのがおいしかったので購入しました。

(4)花粉の落下の運動方程式を探したところ、次の分かり易いサイトを発見しました。

http://hooktail.sub.jp/mechanics/resistdown

this week

2011 年 10 月 21 日 金曜日

(A)今週、ちょっと良かったこと:

授業の楽しさは、学生さんとの(無言の)コミュニケーションなんです。学生さんが話の内容に関心を持って聞いているか?理解できているか?はピリピリと教員に伝わってきます。

教員は、できるだけ学生さんが興味を持って食いついてくるように準備して授業に臨みます。

それだけに、学生さんの反応が返ってこないと、教員は不安になってきて、だんだん授業に自信を失っていき、さらには、授業が苦痛になってきます。

3年生の後期の授業は、単位数だけのために参加する人が多いため、無反応な授業になりがちです。今年も「人間科学」の授業は学生さんが教室の後ろの方に陣取りほとんど反応が伝わってきません。

2回目の授業を終えて、盛り上がらないな、と気落ちしていると、研究室に生物分子科の学生さんが迷い込んできました。

その学生さんの話では、「他学科の授業も受けてみようかと思うがお薦めはありませんか?」ということでした。私の授業はあまり学生さんが興味を示しているように思えないので、多分受けないだろうと思い、役に立ちそうな実験計画法を薦めました。

ところが3回目の授業で教室にいくと、珍しく前の方に座っている学生がいて、よく見ると2,3日前に授業の話を聞きに来た生物分子科の学生さんです。履修するかどうか決めるため、お試しに聴きにきたようです。授業では関心を持っている雰囲気が伝わってきたので、授業終了後、こんな感じなんですがどうですか?と聞いたところ、「超面白いッス」というので、驚き嬉しくなりました。

まあ、社交辞令ということもあるなと思っていたのですが、4回目の授業にも現れ集中して聞いています。するとその日の夕方、その学生の友達が研究室に、「今日の授業が面白かったと聞いたので、今日のプリントもらえませんか?」と言ってやってきました。ああ今日も満足してもらえたんだなと感動し、自信が戻ってきました。

教員って、こんなことを楽しみに授業をやっています。

(B)今週マイッタこと1:

胞子の落下のシミュレーションプログラムを作ってやろうと思い、運動方程式をオイラー法で解くプログラムを作ったところ、胞子がブッ飛んでしまいました。

胞子の半径が0.00001mという微粒子だからなのか?作戦を立て直さないとダメみたいです。甘かった!

(C)マイッテいること2:

足が全然良くならず、困った!来週は、逆療法に挑戦するしかなさそうです。

(D)怒っていること1:

福島の除染費用の3割を、天下り先の独立行政法人がピンハネしちゃうんだそうですね。ひどい!

(E)怒っていること2:

ポリオの不活性ワクチンを厚労省が認可しないのは、薬害エイズと全く同じ構図です。菅さんも四国を歩いている暇があったら厚労省に乗り込むべきですね。

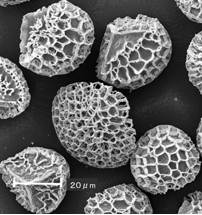

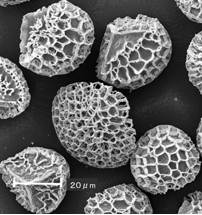

石松子(セキショウシ)

2011 年 10 月 20 日 木曜日

“森の石松”とも関係がありそうだし、”松子デラックス”とも関係がありそうだし、何だこれ??ですよね。

実は、シダの胞子の飛散実験をやろうと思い、花粉の飛散の実験の論文を読んでいたら、花粉の代わりに使われていました。花粉より少し比重が重いようなことが書かれていましたが、実験用にシダの胞子を集めるのも大変なので、「右へならえ」で購入しました。

その結果、何と「石松子」は、シダ(ヒゲノカズラ)の胞子であることが分かりました。

じゃあ、そもそも、何でこんなものが売られているのかというと、次の4種類の利用形態があるようです。

(1)標準粉体としてマスクやフィルターの性能試験などに用いられる(流動性がきわめてよい、吸湿しない、相互に付着しない、水と振盪しても水面に浮かぶ、易燃性)

(2)和漢薬の丸剤の丸衣(丸薬を形よく仕上げる場合に石松子を振り掛けて回転させると球形に仕上がる)

(3)果実栽培の人工授精用花粉の希釈剤(人工受粉には多量の花粉を必要とするが、花粉だけを使用すると効率が悪いので、増量剤を加えて花粉を希釈して使用する)

(4)健康食品(漢方薬?)

どろそば

2011 年 10 月 19 日 水曜日

(日本そば)筑後屋のあとに(ラーメン)大勝軒が入り、大勝軒が撤退したあと、どろそば屋、という店が入りました。「どろそば」とは名前がおだやかではありませんが、スープがドロっとしているラーメンで、(私には若干塩分が多めですが)合格です。一週間のランチローテーションに入りました。

この辺は大学が2つもあるので、食べ物屋は儲かりそうなイメージがありますが、夏休みと春休みが長いのと、学生さんの財布の紐は意外と堅く、苦戦を強いられるようです。

不思議とつぶれないのは、私が一度も入ったことのない、狭そうな(家庭?)小料理屋です。

もう一つ不思議なのは、大和屋という本屋が書籍売り場を2階だけにし、1階がダンスカフェという店になりました。大学のそばで本屋が縮小するのも不思議ですが、ダンスカフェというのもどんな世界なのかな、と不思議がっています。

大久保通りには、店じまいした八百屋があるのですが、建物が今にも崩壊しそうです。前を歩いている時、地震でもきてつぶれたら大変なことになるんじゃないかと思っているのですが。

大学の体育館も地震で被害が出て建て替えるのですが、(聞いた話では)建物を壊すのに普通なら1500万円程度なのにアスベストを使っているため3500万円にもなるそうです。すごい話ですね。

今日は、明日の授業の準備に時間がとられ、超ローカルな話で失礼しました。

オーストラリアの落穂

2011 年 10 月 18 日 火曜日

パンケーキ

チョコフォンデュ

野生のカンガルー

(1)今日思い付いたくだらないアイデア「性狂説」

性善説と性悪説がありますが、必ずしも世の中を説明しきれていません。そこで思いついたのが「性狂説」です。「そもそも人間は狂っているのだ」というアイデアです。世の中も「狂い」で出来ていて、「狂い」で成り立っている、というアイデアです。

(2)今日は来年度の研究室配属希望提出日です。研究室配属は教員にとって大変いやなイベントです。特に、希望者を断る時には胸が痛みます。今回は私にとっては最後の卒研生決定作業になります(もう来年からやらなくて済むと思うとホッとします)。

今年は特に希望者が多くて申し訳ない思いでいっぱいですが、なんとか決定し、アナウンスしました。

(3)足痛は、先週一向に改善されないので土曜日に近所の「整骨院」に行ってみました。足に、電流を流したり、テーピング、マッサージ、温湿布をしてくれます。昨夜は、2日目で、ついでに肩と腰にも電流とマッサージをしてもらいました。その結果、今朝は体が軽くて、足も少し良くなった気がします。肩や腰のコリはマッサージに行くしかないと思っていましたが、整骨院ではもっと安く保険で治療してくれることがわかりました。ちなみに、昨夜は足+肩腰で700円でした(マッサージは大体40分で4000円)。今夜も行きます。

ストロンチウム

2011 年 10 月 17 日 月曜日

横浜でのストロンチウムの最初の検出結果は誤りではないかと期待していたのですが、追検査でも確認されたようです。横浜で検出されたということはホットスポットはもっとひどい状態だと考えるのが自然ですね。

このニュースで一つ思い出した話があります。

これは、だいぶ前に環境系の知り合いから聞いた話なのですが、

「研究者仲間が貝の放射能汚染を調べたところ、原発事故後、貝からストロンチウムを検出したそうです。しかし、継続的に調べていたわけではないので、それが原発によるものかどうか断定できず、公表をやめた」とのことでした。

私はこの話を聞いたとき、限りなく白に近い灰色だと思って書かなかったのですが、今は、黒に近い灰色かな、と思うようになっています。魚介類や乳製品のストロンチウム検査を至急開始する必要がありますね。

それにしても最近暫定規制値を下回ったということで、農産物などがどんどん出荷されているようですが、あの規制値はオオ甘ですので、こんな状態を野放しにしておくと、特にストロンチウムの場合、取り返しのつかないことになります。困ったことです。

殺し文句

2011 年 10 月 14 日 金曜日

先週病院に行った時の話ですが、90歳くらいのオバアサンに看護師さんが症状を聞いていました。

看護師さん:腰のあたりを押して「痛いのはこのへんですか?」

オバアサン:無言

看護師さん:もう少し上を押して「このへんですか?」

オバアサン:無言

看護師さん:別の所を押して「痛いのはこのへんですか?」

オバアサン:(切れて、怒り)あっちこっちイテエンで分かんね!

私の気持ち:こういう患者を相手にするんじゃ看護師さんやお医者さんは大変だな。

この話を90近い両親にしたところ、父とお医者さんの間にも「痛み」に関する会話があったそうです。

父:どうも最近あちこち痛くて。

お医者さん:もう時間の問題ですから。

父:(二の句が告げず)、、、。

お医者さんも、老人の「痛い痛い」には、いちいち付き合っていられないので

『殺し文句』 を用意してるんだな、という話になりました。

ゴールドコースト

2011 年 10 月 13 日 木曜日

サヨナラ!オーストラリア

中間発表

2011 年 10 月 12 日 水曜日

(1)落ち葉立つ

キャンパスメインストリートの歩道に、ケヤキの落ち葉が立っていました。蟻でも下で持っているのかな、と思ったのですが支えるものは有りませんでした。エラくバランス感覚のある葉っぱで、茶柱よりは、はるかに稀な現象です。

(2)卒研中間発表

今日は恒例の、中間発表です。

何年か前の中間発表では、台に乗って掲示物を壁に貼ろうとした学生さんが、空腹で力尽き、(スローモーションのように)落下したことがありました。元気でやってるかな?

(3)マッサージ

昨日は朝から疲労感がひどく、夕方マッサージにいきました。マッサージを終えると、20kの甲冑(かっちゅう)を脱いだ位楽になりました。(甲冑を背負っていると、落込みがちになりますので、要注意)。マッサージ師の人に「背中がコチコチですが、3連休もお仕事でしたか?」と聞かれましたが、そう言えば、お仕事みたいなものだったな、と思いました。

Lamington National Park

2011 年 10 月 11 日 火曜日

ラミントン国立公園は、ゴールドコーストが世界に誇る自然の宝庫です。すでに「世界遺産」にも指定されているこの地域は、2300万年前まで噴火していたツイード火山(Tweed Volcano)クレーターの外周にあたります。

この地域は、野生の鳥や動物の楽園であるだけでなく、地球を住み処とする全ての生命体とエコロジーの典型として、重要な意味をもっています。

イチジクが宿木に巻きつき、宿木が枯れて朽ち果て、内部が空洞になっています。

木の中

ダーク・マター(暗黒物質)

2011 年 10 月 10 日 月曜日

リチャード・パネク著「4%の宇宙」(ソフトバンク)

宇宙の質量を担う成分の内、分かっているのは4%しかなく、残りの96%の内23%が暗黒物質(ダーク・マタ―)、73%が暗黒エネルギー(ダーク・エネルギー)というお話。私達の周りには、まだそれが何かさえ分からないダーク・マタ―やダーク・エネルギーが満ち満ちています。それらに迫ろうとする天文学者や物理科学者達の挑戦を「講談師見てきたような嘘を言い」って感じで、リアルに紹介しています。ちなみに、ダーク・マタ―の方は未知の素粒子ではないかと考えられています。

今年の春NHKでダーク・マタ―の特集をやっていて、その時は、宇宙で現在分かっているのが15%で、ダーク・マタ―が85%と紹介されていました。多分、ダーク・エネルギーは質量がないと判断し、上記著書の4%と23%を15%と85%にしたものと思われます。

この分野は21世紀になって急速な進展を見せていて、今後の研究の進展が楽しみです。アメリカでは既にダーク・エネルギーを捉える仕掛けを宇宙に準備しているようで、スケールが大きいなと感じます。アメリカのマスコミもダーク・マタ―やダーク・エネルギーの研究の先陣争いを常に取り上げているようです。

日本での「ハヤブサ」は、あれはあれでよいのですが、世界中では宇宙に関してもっと広い色々な分野で新しい挑戦が沢山行われていることを、特に若い人たちに知ってもらいたいな、と思える一冊でした。日本だけに閉じこもってたら、もったいないよ、ってことです。

==3連休私ごと==

10/7 (多分)テニスのやり過ぎで右足小指の近くの地面と接する部分が腫れ、お隣の病院へ。レントゲンを撮ったが原因は不明。腫れは、せいぜい2mmだと思うが、足が地面に触れる時、腫れがよく分かり、足の裏って鈍感かと思っていたら、敏感なので驚く。

10/8 両親のコタツ修理(なんだかんだで半日がかり)。もう年なので危険だから床暖を勧めたが、昔の人には贅沢過ぎて無理の様子。

10/9 誕生会にお呼ばれ

10/10 野田市の「もりのこうえん(遊園地)」へいく。帰り際、3歳児に「今日は、遊んでくれてありがとう」と言われ、複雑。

ウルル

2011 年 10 月 7 日 金曜日

ウルル観光のメインは、登山と、ウルル一周道路(ベースウオーク)に2箇所ある遊歩道(マラウオークとクニヤウオーク)です。

(1)登山

ウルルはアポリジニの聖地なので、登らないで下さい、という看板がありあます。(拡大すると読めます)

我々の代表もアポリジニの心を大切にする人なので、もちろん登りませんでした。

登山道が見えます。

下は微風でも、頂上は強風なので、登山禁止。

(2)登山口のそばにマラウオークがあります。

マラとはウサギワラビー

(3)ウルル周回道路の登山口と反対の方にクニヤウオークがあります。

「クニヤ」とはアボリジニの伝説に出てくる蛇のことで、このあたりのウルルの表面に蛇ようなの模様が見えることから、この名前が付けられたようです。

「クニアというお母さん蛇が、姪を毒蛇に殺され、その仇をうつために毒蛇を追い回してやっつけた」という伝説。

蛇の頭のような岩

1年中枯れることがない泉、カピムティジュル。先住民の伝説では、毒蛇男に甥を殺されたニシキヘビ女のクニヤが、その復讐をした場所で、この泉は、亡くなった甥を祀っている場所だといわれています。

ウルル・カタジュダ国立公園

2011 年 10 月 6 日 木曜日

二つの岩山が約30kmの距離をおいて存在します。エアーズ・ロックの名で知られるウルルは巨大な一枚岩で、オルガ山とも呼ばれるカタ・ジュダは、大小36の巨石群です。

(A)カタ・ジュダ(沢山の頭という意味、オルガとはドイツの王妃名)高さ約460m

山頂にはワナンビと呼ばれる蛇が住んでいて、乾期にのみ下山するという(伝説)。

風の谷

右の岩が「ナウシカのオームの原型」という噂がある

(B)ウルル(集まるところ、出会う場所という意味、エアーズとは総督の名前)高さほぼ東京タワー

ワインなど飲みながら岩の色の変化を楽しむらしい

オーストラリアのネズミ(固有種ということでした)

久しぶりの海外

2011 年 10 月 5 日 水曜日

超有名人が送ってくれました。どこへ行くのでしょうか?

ケアンズ行きの飛行機に乗るようですが、顔はお見せできません

おいしそうに見える機内食

乗り換えのようです(英語で行き先を確認しましょう)

オヘソっぽいですね

最近学んだこと

2011 年 10 月 4 日 火曜日

(1)キーボードを水洗いすると壊れる。

キーボードのキーの下に沢山ゴミが落ちているので、流しでザアザア水をかけて乾かしたら、打ってもいないキー入力が行われるようになった。

(2)銀行の振込み機の画面上に紙を置いたら、機械が「モノを乗せないでください」と言ってきた。どうして分かるのかしら?

(3)スタバ初体験

カプチーノを注文したらフタが付いてきてフタに小さな穴があいています。

連れの者:ここから飲むらしいよ

私:まさか!

連れ:じゃあ店員さんに聞いてみよう

店員さん:そうです、この穴から飲みます

私:え~~!有り得ない!

(年寄りに恥かかせようとしてんじゃないの?)

連れ:穴から飲む(私から見れば不自然極まりない)

私:フタを取って飲む(だって、フタ付きコーヒーカップってないじゃない)

(4)読めなかった苗字

匂坂(さぎさか)

圷(あくつ)

麓(ふもと)

10月

2011 年 10 月 3 日 月曜日

(1)9/30に「おしそうなものないかな?」って書いていて気付いたのですが、「何かない?」という言葉づかい、変じゃないですか?

「何かある?」なら分かるんですが、「何か”無い”」とは、ないものを探しているみたいですよね。

(文法は苦手だったから分からないのかもしれないな???)

(2)もう10月です。先月は4,5日で過ぎちゃったって感じなんですが、忘却能力が向上してるんじゃないか心配になります。

今月の予定:

10/3 千葉工大飯田研究室見学

10/12 卒研中間発表

10/18~ 来年度の研究室配属(希望者を断らなくてはならない場合、申し訳なくて本当にいやなんです)

(3)写真の花は実家に咲いていたサフランです。身長30cm位。葉が無いので、どうやって光合成やってるのか心配です。