2011年7月

2011年7月

07/01 Fri 7月

07/02 Sat

07/03 Sun

07/04 Mon ナイルのユリ

07/05 Tue ユリのおしべ

07/06 Wed 卒研(光りもの)

07/07 Thu 面接

07/08 Fri 他のしんご

07/09 Sat

07/10 Sun

07/11 Mon 35ベクレル基準(セシウム137)

07/12 Tue 修辞学って?

07/13 Wed マイクロPC応用

07/14 Thu googleサイエンスフェア

07/15 Fri 汗

07/16 Sat

07/17 Sun

07/18 Mon なでしこ増刊号

07/19 Tue 水の不思議

07/20 Wed 窪田啓次郎先生

07/21 Thu 台風それる

07/22 Fri 特徴点

07/23 Sat

07/24 Sun

07/25 Mon 柏市

07/26 Tue ダミーヘッド

07/27 Wed ボキャブラリ

07/28 Thu 特に二十歳前後の方へ、

07/29 Fri 前期終わる

07/30 Sat

07/31 Sun

前期終わる

2011 年 7 月 29 日 金曜日

昨日の「20歳のときに知っておきたかったこと」の続きです。

A:教育の問題点:

従来の教育制度は外の世界とかけ離れています。例えば、

(1)学校では学生を個人として評価し、成績を相対評価します(誰かが勝てば、誰かが負けます)。社会では、目的を共有する者同士がチームを組みます(自分が勝てば皆も勝ちます)。

(2)学校では先生が教え学生が学びます。社会では、自分が自分の先生です。何を知るべきか、情報はどこにあるのか、どうやって吸収するのか自分で考えなくてはなりません。

(3)実社会では出題範囲はありません。どこから出題されるか分かりませんが、解決には身の回りのものを何でも利用できます。

(4)学校では失敗は許されません。社会では失敗から学び成長していきます。失敗は人生の重要なプロセスです。

このように学校と社会は似ても似つかない場所です。これが社会へ出てからの不適応を引き起こします。

B:失敗を評価する社会:

赤ちゃんは何度も失敗し歩き方を学びます。ピアノの練習だって、野球の練習だって同じです。

失敗はマイナスではなく、プラスなプロセスで、これを歓迎・評価する思考・風土が重要です。

この失敗に対する評価が、リスクを取って行動しようとするモチュベーションに大きな影響を与えます。

失敗が「恥」と結びついていると、何も挑戦しなくなります。

(恥の文化は、日本や東洋だけかと思ったらスペインでも似たことがあるそうです)

「失敗こそシリコンバレーの強み」と言われるように、失敗の経験のない人は十分なリスクをとっていない人と考えられます。

成功だけに報いるとリスクを取って行動しなくなります。成功と共に失敗も評価し、何も行動しないことを罰するシステムを作ることが大切です。

C:ルールを破れ:

私たちは様々なルールに取り囲まれ、自分や他人に対するルールを自分でも決めています。このルールが自分を枠にはめ、頭の中で限界を決めてしまいます。この限界は社会に課されるルールよりずっと強制力が強く、発想を妨げます。できないことなど無い、と信じ、決まり切った枠からはみ出よう。ルールを絶対視しては、いけません。

Dその他

*チャンスは常にあり、見付けられるのを待ってるいる。

*努力すればするほど、運はついてくる。

*学生に対する授業のメッセージ「光り輝くチャンスを逃がすな」。

*大きすぎて挑めない問題などない。「あなたはどうかしている」と人から言われたら、いい線を行っている証拠。

===

今日で前期が終わりです。来週の月、火、水、大学は設備点検で立ち入りできません。8/6,8/7はオープンキャンパスです。私の研究室は8/6公開します(今年は節電で午前中だけです)。今、朝5:30です。今日の予定は、(1)人工知能の成績を提出。(2)オープンキャンパスでやるバイノーラル録音の準備(10人が同時に聞けるようにするため、マイクアンプの接続を直したり、10台のヘッドホンを接続するため半田付けしたりします)。

夏休みの自由研究の準備も進めています:

(1)霧に映像を移すため、霧発生装置を買いました。

(2)ブートローブの実験の為にレコードプレーヤーど電子部品を買いました。

夏の旅行:来週涼しい所へ旅行に行こうと思っていましたが、ここ2,3日、あまり暑くないので、準備の気力が湧かず先延ばししています。もしかすると、家にいるかも。

===

!!**来週は、書き込みが不定期になります。**!!

9月中旬まで夏休みで、時間が自由です。卒業生などが遊びに来てくれるのは楽しみです。メールを下さい、お待ちしています。

Have a nice summer vacation!

特に二十歳前後の方へ、

2011 年 7 月 28 日 木曜日

ティナ・シーリング:20歳のときに知っておきたかったこと(阪急コミュニケーションズ)

NHKスタンフォード白熱教室の先生の本です。TVは実習中心でこの本は基本思想を中心に述べており、セットで読むと完璧です。(TVの内容を知りたい方にはDVDをお貸しします)

この本の狙い:

私たちは問題(トラブル)を避けて通ろうとしますが、問題はチャンスであり宝の山です。どんな問題も常識から離れ、視点を変えて見直せば必ず解決でき、より大きな価値を産み出せることを教えようとしています。

図の説明:

問題点(下図のP)は「問題点の常識圏」から見ると邪魔な石ころでしかありませんが、常識圏の外側から見ると宝石です。この本(+TV)では、常識圏を脱出させ、問題を見直すエクササイズを繰り返し、読者に「どんな問題も視点を変えれば解決できる」という確信を持たせます。この問題点こそがビジネスを起こす時の糸口になります。

本では次の点が示されます。

(1)マインドマップを使ったブレインストーミングで問題の常識圏を脱し、新しい価値を生み出すエクササイズ。

(2)常識圏から極端に離れた視点に(強制的に)移動させ、問題を解決させるエクササイズ。(3)新しい価値観を生み出すための社会的環境(明日、書きます)

(4)新しい価値観を生み出すための心構え(明日、書きます)

上記(1)の例:

(a)グループ(4,5人程度と思われる)に5ドルを渡し、2時間でどれ位増やせるか競う。

(b)グループにクリップ、ポストイット、輪ゴム、ミネラルウオーターなどを渡し、4時間以内に出来るだけ多くの「価値」を生み出す(価値は何でもよい)。

(c)学内で自転車の安全性を向上する方法を考える。

(d)体によいものを子供が喜んで食べるようにする方法を考える。

上記(2)の例:

(a)グループごとに、ある問題に対して最良と最悪の案を提案させ、別のグループは他のグループが出した最悪の案を使って独創的な解決法を提案する。上図のQ点に強引に連れ出し、それでも良い解決策が生まれることを経験させる。

(b)問題(図のP)の持つ属性と全く逆の属性を並べ、それらを使って問題を解決する。

(c)身の回りの適当なものを選ばせ、それを使って問題を解決させる。

問題にぶつかった時、解決できるはずがないと思ってしまうと目の前にある独創的解決法に気付かない。一歩引いて広い視点から問題を見直すと可能性に満ちた世界が広がっている。チャンスは無限にある、ルールを疑い、ルールを破って新しい価値を生み出そう。

問題を明確に定義し、ブレーンストーミングを行い、プロトタイプ制作し、皆を導こう。。

上記(1)の解答例:

(i)ゴムバンドをリストバンドに見立て、実行することを書き込み実施したらはずす。

(ii)クリップをポスターボードと交換し、何にでも学生を派遣しますと宣伝。

(iii)クリップを集め、それをつなげてギネスに挑戦。

その他:

*このエクササイズを繰り返していると、視点を変えれば解決できない問題はないことや、どんなアイデアを使ってでも問題は解決できることが分かり、問題に立ち向かうのが楽しみになる。

*問題を発見するコツはギャップを見つけること、例えば製品の使い勝手のギャップ、サービスのギャップ、話の中のギャップ。

*(私の応用例)怒りがこみ上げてくることがありますが、怒りを引き起こしている問題をエクササイズと捉え、解決法を工夫すると怒りが治まります。

ボキャブラリ

2011 年 7 月 27 日 水曜日

アゲパン:

電車の中で女子中学生が「あげパン」がどうのこうのと話していて、話の内容かどうも、ズボンのはき方のようです。ということは、「あげパン」とはズボンを上の方に引っ張り上げるようにはくはき方かなと思いました。調べてみると、ズボンを落としてはくのを「腰パン」とか「さげパン」と言い、普通のはき方が「あげパン」だそうです。先日某中学にお邪魔した時、ジャージのズボンを落としてはいている女子生徒がいたので、不良かなと思って見てきたのですが、ジャージや運動着の短パンを落としてはくのが中学校で流行っていて、運動会の時など皆短パンをおさえながら走るそうです。これオリンピック競技にするとよいかもしれません。腰パンをおさえながらやる陸上とか、水泳なんてのも受けそうです。

マニキュア:

女房が、「一か月に一回位マニキュアやってもらってるんだけれどすぐ落ちちゃうのよね」と言いました。意識して女房の指を見たことはないのですが、マニキュアをしていた感じはなかったので私は「マニキュアなんかしてたの?」と言いました。すると女房は「しなかったら真っ白よ」と言います。私は、老化で爪も白くなったのか、気の毒だなと思いました。イヤ、でも、どうも話が変だぞ、と思って確認すると、マニキュアとは髪を黒く染めるやり方の一つだそうです。

以前から、手の爪にぬるのをマニキュア、足の爪にぬるのをペディキュアと聞いていたのでマニは手のことだろうなと思っていました。確認のためにネットで調べると、マニはラテン語で手を意味するそうです。

マニキュア=マニ(手)+キュア(手入れ)

マニフェスト=マニ(手)+フェスト(打つ)

マニュアル=手の

マニファクチャー=手工業

マニピュレータ=ロボットで手の働きをするもの

腑(ふ):

NHK俳句で、

「腑に落ちる までの怡楽(いらく:楽しみ)や 冷し酒」

という句が紹介されていたので、改めて「腑に落ちない」の意味を考えました。今まで「腑」とは、何となく内蔵全体をイメージしていたのですが、上の句から考えると胃のことになるので、「腑に落ちない」は、食道につかえてる状態ですかね。そう言えば、「内容を飲み込めない」とか「内容を消化しきれない」とか「名前が喉まで出かかってるんだけど」とか、知識を消化器系に関連付ける言葉が沢山ありますね。少し意味が違いますが、「喉を通らない」とか「胸のつかえ」とかも。「胸が痛い」なんて、本当に胸が痛くなりますよね。

寸胴(ずんどう):

今年は長いゴーヤの苗を買ってきてくれと頼まれ、長いゴーヤと確認して買ってきたのに、また短いのが出来てしまい、「また寸胴なのが出来ちゃったよ」と言ったら、女房が「それ寸胴って言わないんじゃないか」と言いだしました。

私は、寸胴の定義を「太くて短いもの」と思っていましたが、女房は「くびれのないもの」と思っていたそうです。これ寸胴って言いませんかね?

このゴーヤ、女房が娘の所に持っていこうとしていたのですが、昨夜ニュースで放射能汚染腐葉土が販売されているので、使わないようにと言っていました。女房はプランターの土にタップリ腐葉土を入れたということで、このゴーヤ、我が家で老人の腑に落ちることになりました。

ダミーヘッド

2011 年 7 月 26 日 火曜日

学生さんが「ヘッドホンで聴くと超リアルに聞こえる、立体音響(ホロフォニクス)というのがネットに出ていて、卒研に面白そう」と言うので調べてみました。

http://www.youtube.com/watch?v=MYHqKQKM-QQ

これは、バイノーラル方式と言うもので、ダミーヘッドで録音すればよいことが分かりました。このダミーヘッド、買うと20万円位するそうなのですが、20年位前山本先生が使われていたものが学科の物置きに眠っているのを思い出しました。

構造は簡単で左右の耳の穴に頭の内側からマイクを付け、録音するだけです。

ダミーヘッド内部

ダミーヘッド内部

これをどう卒研にするか、いくつか考えてみました。

バイノーラル録音の特徴は、録音した音をヘッドホンで聞くと、音を出した場所から音が聞こえることです。

(1)新しい楽器:

音符に音の発生場所情報を付加した楽譜を作り、それを再生して楽しむ。各音符は五線上に(♪x,y,z)という感じで記述する、x,y,zが音を出す3次元的位置を示す。バイノーラル録音の利用法は、頭の周りの色々な点で音を出して録音しておき、それを合成して再生音を作る。

(2)ロバの耳:

ダミーヘッドの構造は簡単で、「ダミーヘッドもどき」は簡単にできそう。多分外耳道と耳を付ければ、かなりダミーヘッドに近付くのではないか、と思われる。これを元に、キリンや象の「ダミーヘッドもどき」を作り、キリンや象が普段どんな音を聞いているのか再現する。

(3)アナログ補聴器の制作:

ディズニーランドで売っているミッキーの耳のようなもの(集音板)が耳の後ろに来るような補聴器の制作。ダミーヘッドで色々な形の集音版を試し、理想の集音板を作る。

(4)補聴器の改良:

最近の補聴器はかなり改良されたとはいえ、まだウルサイという人がいるので、現在の補聴器の出力にフィルターをかけ、バイノーラル録音した音に近い音を出力するようにしてみる。

柏市

2011 年 7 月 25 日 月曜日

8/23,24の二日間柏祭りがありました。

23日(東口)

24日(西口)

海上自衛隊のブラスバンド演奏です。「我は海の子」で始まり、アニメソングへ移り、「上を向いて歩こう」「ふるさと」で終りました。ン〜ン!ちょっと寂しすぎないか?って誰もが思いました。大拍手のアンコールに応え、待ってました「軍艦マーチ」、皆(若い人たちも)手拍子で盛り上がりました。若い人は、あの曲どんな風に感じるのか今度聞いてみたいと思います。

==

最近柏市は放射能のホットスポットになり、さらにその対応の悪さから「市民の命を大切にしない市」としてマスコミでよく取り上げられています。

(1)お母さん方が子供の健康を気遣い、幼稚園や小学校の表土の削除を希望していますが、市長はブログで「放射能で騒ぐ人は精神的に問題のある人達だ」と書きヒンシュクを買いました。これはみのもんた氏の番組で取り上げられ、「市民はしっかり市長を選べ」、とまで言われてしまいました。

(2)その後、市の広報紙で、専門家の意見と称し年間5ミリシーベルトまでは問題ないので、「放射能への対応は必要無い」、と発表しました。先週日刊ゲンダイでは、「何もしない市」として柏を特集しました。

(3)さらに、AERA先週号では柏に表土削除を行うべき幼稚園・小学校が多数あることを指摘し、今週号では、高濃度焼却灰を住宅街に埋めたことを取り上げています。

(4)小さなお子さんを持った人達の脱出も始まっています。

この様な非常時に、市民サイドに立った政治をすれば、「市民の命を救った名市長」として歴史に名を残せるのに、と残念に思います。若い市長ということで皆期待してたんですから。

特徴点

2011 年 7 月 22 日 金曜日

最近いくつか気になっていることがあります。

(1)定期的にお目にかかる卒業生は、10年たっても(22,3歳の)学生にしか見えません。

(2)5年ぶり位で卒業生に会うと、一瞬「年をとったな」と思いますが、すぐにまた(22,3の)学生に見えてしまいます。

(3)40年ぶりで昔の友達に会うと、お互いに「ジイサンになったな」と言いますが、間もなく学生時代の感じに戻ってしまいます。

(4)老夫婦が(自分も含めですが)互いの老醜にたじろぐことなく一緒に生活できているのは不思議です。

これらの不思議の根は一つ(次のa,b)だという気がします。

(a)人は人を全体で見ているのではなく、特徴点だけで見ている。

(b)しかもその特徴点は、最初に会ったころの特徴点である、

ということではないかと思います。

こんな感じ?

各特徴点を、その重要度に比例した大きさで表すと、マンガの人の形になるのかもしれません。マンガでは、顔や目が大きく描かれ、髪型が重要な要素となっています。人は脳の中で人をマンガの人物のように見ているのかもしれません。

特に注意しなくてはいけないのは第一印象です。第一印象さえ決まってしまえば後は、そのバリエーションとして認識されるので、年を取って顔が変化しても、昔のイメージで相手を見ているのだと思います。

台風それる

2011 年 7 月 21 日 木曜日

今日で前期の授業は終了です。明日から定期試験。台風は関東地方には来ませんでしたが、少し影響は有りました。

裏に回ってみました。

エキナセア

シオカラトンボ(こんな青いのめずらしい)

ヤマユリ

==

プロの技:今朝バスを降りようとすると、私の前の人が運転手さんに「すみません、定期の日にち見えなかったのでもう一度見せてもらえますか」と言われ、見せると「それじゃお預かりしますね」と言って取り上げられてしまいました。プロは怪しい提示によく気づいたものだし、見つけた後の言葉もさりげなく後味の悪さをのこしませんでした。プロの技ですかね。

窪田啓次郎先生

2011 年 7 月 20 日 水曜日

私の卒研の指導教授「窪田啓次郎先生」が、定年後20年を機に出版された本「続松風の音」を送ってくださいました。定年後の人生や定年後の心得など、間もなく定年を迎える私には参考になりました。特に、私は定年後はドップリ定年生活を入ろうと思っていましたが、「医者に定年がないように、働けるうちは現役を続ける方が自然だ」との話は、「そうかもしれないな」と少し心が動きました。

窪田先生は電電公社(現在のNTT)の研究所出身で、金子先生や、新谷先生の先輩に当たり、画像電子学会の創設・育成に力を注がれました。現在、金子先生や新谷先生が画像電子学会のためにご尽力されているのを見ると、「世の中狭いな」と思います。

なお、先生のご実家は「日本橋山形屋海苔店」だそうで、ご存知の方も多いかと思われます。著書の中に親戚の「叔母様」という方の話が出てきてセレブを感じます。私のように田舎出のものは、自然に「叔母様」という表現ができません。なぜかな、と考えたのですが、そもそも「叔母様」って感じの人がいません。すみません私の「叔母様」方。

==

今、朝5:30です。雨も降っていませんし、風も吹いていませんが台風が四国と紀伊半島の間位まできているので、今日は休んだ方がよいか考えています。一応、明日の授業用の資料は持ってきていて、家でも仕事ができるようになっています。

9:00出てきましたので、御用の方は遠慮なくおいでください。昨日のテストの採点も終わっていますので、素点はお教えできます。

水の不思議

2011 年 7 月 19 日 火曜日

湧いてきた疑問:

酸性とかアルカリ性の尺度はペーハーで、ペーハーとは水の中の水素イオン(H+)の濃度を表します。

塩酸(HCL)は水の中でH+とCL-に分離(正確には電離)し、水酸化ナトリウム(NaOH)は水の中でNa+とOH-に分離します。

とすると、水にHCLを入れるとH+が増えるので水の酸性度が上がるのは分かりますが、水にNaOHを入れてもH+は増えないので、酸性度は変化しないんじゃないかしら?

(参考図書)イオンが好きになる本(ブルーバックス)を勉強

答え:

水は一見水でしかないが、中を良く見ると(目で見ても見えませんが)水の一部がH+とOH-に電離しています。水が電離している量は、大ざっぱに言ってプールの中のマグカップ1パイ分くらいです。ここ(プール)に酸やアルカリが注がれてH+やOH-が増えると、次の関係式を満たすように、電離していたH+とOH-が結び付いて水に戻ります。

[H+の濃度]×[OH-の濃度]=1×10のマイナス14乗

すなわち、OH-が増えた分H+が減って(水になるため)酸性度が減ります(アルカリ度が上がります)。

大ざっぱにいうと、マグカップ位あったイオンのほとんどが水に戻り、電離している量はケシ粒くらの量になります。

ここでは大きさの比のイメージをつかんでもらうためプールを例に取りましたが、実際実験室で塩酸を使う時は、プールがビーカーになりますから、イオンの量は非常に少ないことになります。

水が水になったりイオンになったり変化するダイナミックスって、感動しませんか?(多分関心ありませんよね?)

==

今日は台風が来ていて、朝、家を出る時は恐い位の土砂降りでした。台風はさらに近付いているのでしょうから、明日は大変かもしれません。

==

今夜はまた「なでしこ」タップリ見られそうです。昨日我が家では「日本の男子はだらしがない」と言う人が現れ、防戦を余儀なくされました。どうも男子は「髪型ばっかり気にしている」、とか、「決断できない」、とか、、、、とのことで、おっしゃる通り、異議はございません。

==

今日は1年生のプログラミングの統一定期試験でした。この授業、1年生を4クラスに分け4人の教員が担当していますが、私だけ他のクラスと全く異なる教え方をしています。そのため、私が体調を崩したりすると他の人が代行できないため、私にとって大変プレッシャーがあります。ですから、なんとか半年の任務を終えることができたことは大変嬉しいことなのです。学生さんもよく頑張ってくれ、今年の成績も満足できるレベルでした。

なでしこ増刊号

2011 年 7 月 18 日 月曜日

涙がこぼれそうですよね、テレビの司会者もほとんど涙目でした。あの諦めない態度、「シッカリしろ」って喝を入れられた感じです。澤選手の「苦しい時は私の背中を見なさい」という言葉、こういうことが言えるようにならなくてはいけないと反省します。

「なでしこ」ってどんな花かなと思って画像検索をかけました。何と!私が「ひげなでしこ」だと思っていたものが「なでしこ」でした。

「なでしこ」にも色々あることを知りました。いわゆる「やまとなでしこ」の「なでしこ」は上図の「カワラなでしこ」のことだそうです。その他の「なでしこ」には、私が間違っていた

「ひげなでしこ(別名美女なでしこ)」、

「はまなでしこ(別名ふじなでしこ)」

など色々あります。

何と!私が子供の頃道端でよく見かけ「ハエ取り草」と呼んでいた草は、「虫取りなでしこ」というものでした。

「虫取りなでしこ」は首の所に茶色っぽいネバネバがあるやつで、そう言えば最近あまり見ないかもしれません。

「なでしこ」は、秋の七草の一つだそうです。私は子供の頃秋の七草を「キキョウ、カルカヤ、オミナエシ、、、」と暗記させられました(、、、の部分は覚えていません)。この内カルカヤの代わりになでしこをいれたものが一般的な秋の七草だそうです。

秋の七草の覚え方は色々あるようです。

(1)ききょう、かるかや、おみなえし、はぎ、くず、すすき、ふじばかま

(2)はぎすすき ききょうかるかや おみなえし ふじばかまくず 秋の七草

(3)はぎききょう くずおみなえし ふじばかま おばななでしこ これぞ七草

(4)はぎおばな ききょうなでしこ おみなえし ふじばかまくず 秋の七草

が出てきました。

でも有名なのは、万葉集にある山上憶良の歌だそうです。

「萩の花 尾花 葛花 瞿麦の花 女郎花 また藤袴 朝貌の花」

(はぎのはな おばなくずばな なでしこのはな おみなえし またふじばかま あさがおのはな)

なお、朝貌は今の朝顔ではなく桔梗だそうです。

また、枕草子にも、次のような一節があるそうです。

「草の花は なでしこ 唐のはさらなり 大和のもいとめでたし」

汗

2011

年

7 月 15 日 金曜日

私は、運動をすると背中が汗でビッショリになります。蒸暑いなと思う時は、よく首に汗をかいています。なでしこのサッカーを見ている時は手に汗を握りました。

汗の場所は人によっても違うようで、テニスで手に汗をかく人がいて、グリップがビショビショなのを見たことがあります。フラダンスを踊っていたお兄さんも手がビショビショでした。足に汗をかく人もいるようです。

汗腺の数は、手の方が背中より多いそうです。背中と手では、汗をかく状況が違うので、成分を調べると別物かもしれません。

「自分は額に汗をかかないので、先祖が貴族だった証拠だ。額に汗するのは農民だから」と言っていた人がいました。実は、私、額にあまり汗をかかないんです(貴族の出とは思えませんが)。それでも炎天下でテニスをしていると、額からの汗が目に入って「痛い!」ってことがあります。私はこの(汗が目にしみる)感覚が大好きで、何だか「生きてる」っていうのか、「充実してる」っていうか、不思議な満足感を感じます。

性差でいうと、女性の方が汗をかかないそうです。私の伝説には、「おじさんは額に汗をかき、おばさんは鼻に汗をかく」というのがあります。女性の中にはまれに、暑さを感じないのではないかと思われるほど涼しげな人がいますね(少なくとも昔はいました)。

高校生のころ、数学の授業で先生に当てられ、答えを間違えましたが平気な顔をしていると、先生に「出来なかったのに、何涼しい顔してるんだ!」と怒られたことがありました。私でも涼しい顔をできるのかもしれません。

若い頃は汗のベタベタがあまり気になりませんでしたが、最近は非常に不快感を感じるので、ベタベタに対する感受性は老人の方が強い気がします。最近、汗臭さを解消する「デオドラントペーパー(GATSBY)」というのをいただきました。これ、優れ物で、通勤で汗をかいた時はもちろん、テニスの後シャワーを浴びられない時でもこれでふくとさっぱりします。

googleサイエンスフェア

2011

年

7 月 14 日 木曜日

(1)今朝は「なでしこ」に、いいものを見せてもらいました。カワセミのような華麗なプレーに感動しました。

(2)米グーグル(Google)は 2011/7/12、世界中の13〜18歳を対象とした科学をテーマにしたコンテスト、第1回サイエンスフェアの受賞者を発表しました。受賞者はいずれも米国人少女でした。

http://www.google.com/events/sciencefair/index.html

サイエンスフェアの開催は今年1月に発表され、91か国から7500人の応募がありました。

総合優勝は、17〜18歳の部にエントリーしたシュリー・ボーズ(Shree Bose)さん。一定の化学療法薬に対し抵抗力を持った卵巣がん患者で、治療を改善する方法を見出しました。

http://www.google.com/events/sciencefair/finalists_3.html

15〜16歳の部では、「屋内環境を変えて屋内の空気の質を改善するとぜんそく治療薬への依存度を減らせる」ことを証明したナオミ・シャー(Naomi Shah)さんが優勝しました

http://www.google.com/events/sciencefair/finalists_2.html

13〜14歳の部で優勝したのは、ローラン・ホッジ(Lauren Hodge)さん。グリルドチキンを使った実験で、発がん性が疑われる物質にマリネード(マリネのつけ汁)が与える影響を調べました。

http://www.google.com/events/sciencefair/finalists.html

上記サイトには優勝者を含むファイナリスト達の動画やプレゼン資料があります。見ているだけでも楽しめます。

情報関係を拾ってみると、

13〜14歳の部には、(a)「普通の言葉でロボットの動きをプログラムするもの」、(b)「脳波で機械を制御するもの」、(c)「線路の切り替え機構の評価」が、ありました。(a)は面白いアプローチですし、(c)の実験動画は楽しめます。

15〜16歳の部では、(a)「顔と音声認識を使って認知症の人の記録を取る」、(b)「海底のデータ取得システム」がありました。この他、少し分野は違いますが「効率良い水車」は分かり易くて、自分にもできそうな気がします。

17〜18歳の部では、(a)「移動ロボットの安価な視覚システム」、(b)「汎用信号処理」がありました。

少し心配なものもありますが、総じて素晴らしいもので、15〜16歳の部で卒研級、17〜18歳の部で修論級のものがあります。自力でここまでやるのは無理でしょうから、それなりの指導者が付いていると思われます。

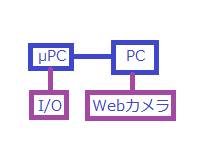

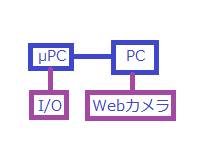

マイクロPC応用

2011 年 7 月 13 日 水曜日

今日は大学院の授業の最終日で、最終課題作品のデモをしてもらいました。最終課題とは、図のように、ウェブカメラ付きノートPCと、入出力機器付きマイクロPCを接続して、何か面白いアプリを考える、というものです。

入出力機器としては、スイッチ、スピーカー、光検出器、モーター、LEDなどが使えます。

写真で分かりやすいもの(写真がうまく撮れたもの?)を3つ紹介します。

(1)カメラに緑を見せるとGREENと表示してモーターが回り、赤を見せるとREDと表示してモーターが止まる。

(2)μPCに点灯する赤、青のLEDに合わせて、カメラに色紙を示すゲーム。

(3)光センサーを手で覆うと画像が暗く表示される。

修辞学って?

2011

年

7 月 12 日 火曜日

実践英語でしゃべらナイト2011/7月号(NHKテキスト)

以前からプレゼンに関する本はチラチラと見てきましたが、どれもプレゼン能力に欠けた退屈なものでした。上記のテキストは分かり易くて1時間で読め、大変参考になりました。

アリストテレスの修辞学によればプレゼンとは、3つの要素(Logos,Pathos,Ethos)のバランスである。

修辞学(レトリック)とは弁論技術とその体系。

ロゴス(論理):理性や論理に訴えること。データ、証拠、証明、構成、がこれに当たる。

パトス(感情):感情に訴えること。笑わせ、驚かせ、感情を揺さぶり、感動させる。

エトス(信頼感):信頼感を与えること。(アリストテレスは、これを最重要とした)

プレゼンに当たっては、

step1:ロゴスで中核を考え、構成を作る。

step2:ビジュアルの工夫や、スピーチの技で感情に訴える。

step3:信頼感を与えるには、大衆に話す意識ではなく、個人対個人として話しかけ、包み隠さず自分を見せる。(人は見かけで判断するので、第一印象も大切)

まとめてしまうとありきたりですが、参考になる話が色々でてきます。

例えば:

(1)プレゼンの前後で視聴者を「どう変えたいのか」を意識しろ。

(2)物語を語れ。

(3)何にでも(幕の内弁当にも)、プレゼンの思想が詰まっている。

(4)キング牧師の言葉:「私には夢が有る。それは、いつの日か私の4人の幼い子供たちが、肌の色によってではなく、人格の中身(content of their character)によって評価される国に住むという夢である」

(5)相手を面白がらせようとするのではなく、まず自分が面白がること。

以前から、私の授業には、みのもんた氏の話術が欠けているな、と思っていたのですが、上の話しで言うとパトスが足りないんだ、と分かりました。定年まであと3学期しかありませんが工夫します。

35ベクレル基準(セシウム137)

2011

年

7 月 11 日 月曜日

食物の放射線量が問題になっています。現在の暫定基準値は甘すぎるので、正式なものが出ると言われてなかなか出ないし、出ても生産者に配慮しているのではないかという不安があります。

それなら、自分で計算してしまえばよいと、完全消費者のサイドに立ったザックリとした基準値を計算しました。

結果:

(飲食物一律)35ベクレル(1kg当り、セシウム137)より高いものは口に入れないないようにしよう。

子供は、よくか分かりませんがこの十分の一(3.5ベクレル)位でしょうか。

(この35ベクレル基準は、私個人が算出したもので、大学の公式見解ではありません。)

この基準でサンデー毎日(7/17)に出た6月の測定値(25食品)を見ると、

35ベクレルを超えるもの:

福島の桃(71.6ベクレル)、茨城の原木栽培生シイタケ(139.0ベクレル)、いれた狭山茶(41.1ベクレル)、の3品種。

3.5ベクレルを超えるもの:

宮城の梅(31.4ベクレル)、山形のサクランボ(21.4)、千葉の枝豆(4.0)、埼玉のブルーベリー(8.6)、千葉のビワ(20.3)、の5品種です。

==補足==

現在の暫定規制値は、野菜魚介類が500ベクレル、水乳製品が200ベクレルで、甘過ぎることが分かります。

私の35ベクレル算出根拠は次の通りです。

仮定:大人は一日3Kg飲食する。内部被曝を年間1ミリシーベルトにする。内部被曝は「経口」と「吸入」があるので、半々、即ち食物からの内部被曝を年間0.5mシーベルトとする。

計算式:

変換係数1.3 × 10(-^8) × 飲食3Kg × 365日 × ベクレル = 0.5ミリシーベルト

これからベクレルを求めると、35ベクレル/kgとなる。

他のしんご

2011

年

7 月 8 日 金曜日

「嬉しんご」など、「〜しんご」への変換は、御自身でお願い致します。

愛くるしい、愛らしい、あさましい、新しい、暑苦しい、怪しい、荒々しい、あわただしい、

いかがわしい、息苦しい、勇ましい、いじらしい、いそがしい、痛々しい、痛ましい、著しい、いとしい、いまいましい、卑(いや)しい、いやらしい、

初々(ういうい)しい、疑わしい、美しい、うっとうしい、うらやましい、うれしい、恭(うやうや)しい、麗(うるわ)しい、

おいしい、雄々(おお)しい、おこがましい、おとなしい、おどろおどろしい、おかしい、おぞましい、恐ろしい、おびただしい、重々しい、愚かしい、

かいがいしい、輝かしい、かぐわしい、かどかどしい、悲しい、可愛らしい、軽々しい

きたならしい、厳(きび)しい、仰々(ぎょうぎょう)しい、

くどくどしい、苦しい、

けたたましい、険(けわ)しい、

恋しい、神々(こうごう)しい、香ばしい、小賢(こざか)しい、細々(こまごま)しい、

寂しい、寒々しい、さもしい、騒がしい、

親しい、しらじらしい、

図々(ずうずう)しい、すがしい、清々(すがすが)しい、涼しい、

せわしい、

騒々しい、そらぞらしい、

たくましい、猛々(たけだけ)しい、正しい、たどたどしい、楽しい、頼もしい、

毒々しい、とげとげしい、

長々しい、なげかわしい、懐(なつ)かしい、生々(なまなま)しい、悩(なやま)ましい、馴れ(なれ)馴れしい、

苦々しい、憎らしい、賑(にぎ)わしい、にぎにぎしい、

願わしい、

望ましい、

はかばかしい、ばかばかしい、馬鹿らしい、激(はげ)しい、恥ずかしい、華々しい、晴々しい、晴れがましい、

久しい、等しい、

福々しい、ふさわしい、ふてぶてしい、古めかしい、

欲しい、

まがまがしい、貧しい、まめまめしい、

瑞々(みずみず)しい、みめ麗しい、

むなしい、

目覚ましい、めまぐるしい、女々(めめ)しい、

もどかしい、もっともらしい、ものものしい、

やかましい、やさしい、やましい、

ゆかしい、ゆゆしい、

よそよそしい、弱弱しい、

若々しい、

凛々(りり)しい、

麗々(れいれい)しい、

わびしい、

まだまだ、ありそうです、お知らせいただければ追加いたします。

面接

2011

年

7 月 7 日 木曜日

柏市では近く市議会議員選挙があるらしく、駅前で演説やパンフレット配りをしている人をよく見かけます。そこで、30歳前後の若い立候補予定者3名に「柏市は放射線量が高いので、幼稚園や小学生校の校庭の土を削るべきだと思うが、議員になったらどうしますか」聞いてみました。

すると、3名の内2名は、「予算がないので難しい」と答え、1名は解決案を述べました。「できない理由を考えるのは誰にでもできます。不可能と思えることを解決する知恵を出し、努力をするのが政治家の仕事です」。若い立候補者がこの段階で既に改革への意欲を持っていないのには驚きました。

国会議員の質の低下が問題になっていますが、同様のことが国政レベルでも起きているのだな思いました。

これで気付いたことは、簡単な質問でも、その人の改革への情熱や意欲がよくわかります。立候補者に面接を何回かやり、その様子をネット中継でもすると、今より少しはましな政治家が選べそうだと思いました。

卒研(光りもの)

2011

年

7 月 6 日 水曜日

卒研のテーマを考える時期になりました。去年、卒業生が送ってくれたリヨンの光の祭典の写真の中に不思議なものがあったので、それを再現できないものかと思い立ちました。

どうも動的イメージがわかないので、卒業生にメールしたところ、次の情報を教えてくれました。

>>池の下の方から細かい霧状の水??を出し、

>>そこに後ろから映像を投影させている感じでした。

>>真正面からでないと、綺麗に見えませんでした。

>>映像によって、霧状の水の量が変わっていました。

なるほど、「水じゃなくて霧か!」と思いましたが、どうもイメージが湧きません。そこで、当時はネット動画になっていなかったので、諦めいましたが、念のため、再検索をかけました。すると出てきました。

http://www.youtube.com/watch?v=IrN_hg6zsPI

でもやっぱり原理が分かりません、霧に画像を映写しているだけとは思えません。これから、考えますが分かった人がいたら教えて下さい。

今日ゼミで学生さんに挑戦してみないか聞きましたが、難しく感じているようでした。夏休みに私が基礎実験をして、いけそうかどうか調べてみます。

ちなみに次の動画は2011/1/20の図のものです。

http://www.youtube.com/watch?v=jXSFjHIh3jo

ユリのおしべ

2011

年

7 月 5 日 火曜日

花屋さんに花粉(おしべ)のないユリがあったので、

「最近は花粉のないユリが開発されてるだね」と言ったら、

「あれは、花屋さんが花粉を摘取っているんだ」とあきれられました。

花粉が周りに付かないようにとか、花を長持ちさせるために摘取るらしいんですが、あの臙脂の花粉がユリの美しさの半分を担っていると思うんですが。

Lily of Abiko(7/2)。

ナイルのユリ

2011 年 7 月 4 日 月曜日

30年位前、サンフランシスコ近郊でよく次の写真の花を目にしました。当時日本では見たことがなかったので現地の人に花の名を聞くと「ナイルのユリ(lily of the nile)」とのことでした。

この花は4,5年後日本でもアガパンサスという名でポピュラーになりました。それからというもの「ナイルのユリ」という名を教えてくれた人はすごいお婆さんだったので、彼女が適当な名を言ったのだろうと思っていました。でも少し気になっていたので、今朝「lily of the nile」でネット検索したところ、沢山アガパンサスの画像が現れ、「アガパンサスと呼ばれ、ナイル川の河岸に自生している」とのことでした。

となると、この花の名としては「アガパンサス」より「ナイルのユリ」の方が素敵です。ナイルと聞いただけで、気持ちは一気にナイル川に飛び、ピラミッド、ルクソール神殿、とイメージが広がります。

今後この花は「ナイルのユリ」として、エジプトをイメージしながら見ることにしましょう。

次の写真はエジプトへ旅行に行った人からもらったパピルスのおみやげです。その人の話では、エジプトは暑くて、男性はたいていダウンしてしまい、女性しか無理、という話でした。真偽のほどは定かではありませんが。

7月

2011 年 7 月 1 日 金曜日

7月の予定

前期授業:23日まで

定期試験:31日まで

私関連の定期試験は前倒しにより19日で終わり。

(7/1早くも3年生が就職関連で欠席)

==

新鎌ヶ谷駅にも七夕飾りが登場しました。

大病院が近くにあるせいか、次の様なナースかナースの卵が書いたと思われるものを見つけました。

「二人がよいDrとNsに成れますように」

「M先生と仲良くなれますように」

願いが叶うといいですね(チョット胸キュン)。

吊るされている短冊のなかには、

「金物になれますように」なんてアブナイ願いもありました。漢字の勉強が先ですね(確かに「持」と「物」は、少し似てますが)。

新鎌ヶ谷駅には、日ハムの新人の手形が飾ってあります。

斎藤選手の手は意外と小さく、私の方が大きいくらいです。大きさじゃないんですね。

かつて我が家では私が田中君(楽天)を、家内が斎藤君を応援していましたが、1ヶ月位前、斎藤君のちょっとした話が報道されたのを境に、家内が田中君を、私が斎藤君をサポートするように逆転現象が起こりました。