2010年3月

2010年3月

03/01 Mon 3月

03/02 Tue フレームチェンジのヒント

03/03 Wed コーチング

03/04 Thu ニューロロジカルレベル

03/05 Fri アンカリング

03/06 Sat

03/07 Sun

03/08 Mon 3日インフル

03/09 Tue おしゃべり

03/10 Wed 善人

03/11 Thu チョコレート経済学

03/12 Fri Tiger Cut

03/13 Sat

03/14 Sun

03/15 Mon 卒業式

03/16 Tue SCRATCH

03/17 Wed 耳障り

03/18 Thu 三忽三行(さんこつさんぎょう)

03/19 Fri 夢をかなえる

03/20 Sat

03/21 Sun

03/22 Mon 老人考

03/23 Tue 認知行動療法

03/24 Wed 蚊シュート

03/25 Thu 侵入か?

03/26 Fri プログラミング資料

03/27 Sat

03/28 Sun

03/29 Mon 例外はヒント

03/30 Tue 春休み

03/31 Wed 本日休刊

本日休刊

2010

年

3 月 31 日 水曜日

本日休刊

春休み

2010

年

3 月 30 日 火曜日

プログラミングAの資料ができました。

http://fry.no.coocan.jp/

今日、須田さんが遊びにきてくれ、1年生用プログラミングの課題のヒントをもらったので、少し変更する予定です。皆さまも、もし、ご意見等ありましたらお寄せください。

今年度の仕事がほぼ終了しましたので、明日、明後日は休むかもしれません。金曜は必ず出てきますが、お呼びがあればいつでも出てきます。御用の方は遠慮なく、家又は大学にメールを出して呼び出してください。

例外はヒント

2010

年

3 月 29 日 月曜日

認知行動療法講習2回目:

最初に、私が(1回目の講習の結果)「老人に対する考え方が変わった」ことを報告。

カウンセラー:それでは、変わる前あなたは、日野原先生のことはどう思っていましたか?

私:特殊な例(例外)だと思っていました。

カウンセラー:なるほど。それでは、超古風な家に育った男性がいたとし、家では「女は仕事ができない」と再三教育されてきて、そう思い込んでしまっていたとします。

ところが、この人が会社に入ったところ、明らかに自分より優秀な女性がいました。この時、男性はどう思うと思いますか?

私:自分の考えが間違っていた、と気付くと思います。

カウンセラー:そう思うでしょう、でも違うんです、そうは考えずに、「彼女は例外だ」と考えるんです。

私:エッ!、じゃあ私が日野原先生を例外と考えていたのは、そういうことですか?

カウンセラー:そうなんです、その人が「例外」と考えていることを見つけるとが「間違った考え方(偏見)」を見つけるヒントになるんです。

==

麗澤大学の「薄墨桜」:あの有名な根尾谷から持ってきたものだそうです(3/27撮影、満開)。

==

柏では、今朝、雪が降りました。

プログラミング資料

2010

年

3 月 26 日 金曜日

ここ10日位、4月から始まる1年生のプログラミングの資料を作っています。ここ4,5日は、早朝から脇目もふらず、Javaの資料を作っています。来週早々には第一版ができるはずです。charを「チャー」って呼んじゃだめだって書こうか今悩んでいます。できたら公開しますので、ご意見をお寄せください。

今日も標準木をチェックしましたが、習志野の桜の開花はまだです。

侵入か?

2010

年

3 月 25 日 木曜日

今朝、メールを開くとネットワークセンターから「情報科の2研究室のサーバーが疑わしいデータを送信しだしたので、外部への転送をストップしました」との連絡がありました。残念ながら本研究室が2研究室の内の一つでした。おかしな動作を始めたサーバーは2台とも古いバージョンのLINUXを使っていました。サーバーには、しばらく触れていないので、ウイルスというよりブロードバンドルータを乗り越えて侵入されたんですかね?

5年以上前に立てたサーバーなので気にはなっていたので、使用を停止しました。

問題は、(1)小野沢さんの名作HPが見られなくなるのと、(2)学科のHPから辿れなくなり、このHPはURLを知っている人しかアクセスできない陸の孤島になることです。

いずれの問題も、解決すべく努力は、してみますが。

蚊シュート

2010

年

3 月 24 日 水曜日

少し時期は早いけれど、蚊をレーザーで撃ち落とすシステムを作っている会社があるようです。

http://wiredvision.jp/news/201002/2010021323.html

http://intellectualventureslab.com/

私の場合も、夏になると蚊が寝室に侵入してきて、電気を点けると何処かに隠れて見えなくなったりして悩まされます。

レーザーで撃ち落とすのは装置が大掛かりになりすぎますが、せめて羽音をモニターして今どこを飛んでいるか、とかどこに隠れているか、を示すシステムなら卒論程度で十分可能ですね。やってみましょうか?

==

22日に都心で桜の開花宣言がありましたが、また急に寒くなり雨が降ったりして習志野地区の開花は遅れています。毎年一番早く咲く日大の標準木さえまだ1輪も咲いていません。

認知行動療法

2010

年

3 月 23 日 火曜日

認知行動療法は元々「うつの治療」のために研究されましたが、現在では「ストレスの管理」や「自己啓発のツール」として使われています。

基本的考え方は、

「体験が気分や身体を変化させるのではなく」、「体験をどのように認知するかが、気分・身体・行動に影響を与える」というものです。(これは、完全にNLPと同じ考え方です)

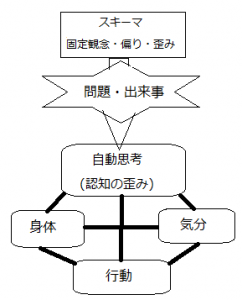

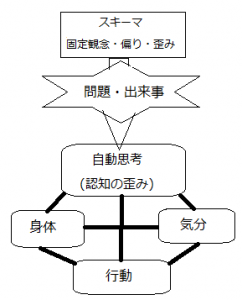

次の図は、認知行動療法の概念図で3つのキーワードからなります。

(1)スキーマ

固定観念とか絶対的信念と呼ばれ、これが不合理だったり、誤っていたり、現実的でない場合、問題を引き起こします。

(2)自動思考

色々な出来事にぶち当たった時、スキーマから派生して勝手に頭に浮かんでくるイメージです。

(3)認知の歪み

自動思考を調べると受け取り方の歪み(認知の歪み)が分かります。

実習では、上の図を拡大して、図の各パートに沢山書き込める紙を2枚もらいます。

その2枚の「出来事」部に同じ言葉を書きます。

私は、「出来事」に「認知症の人の介護を考えた」と書きました。

カウンセラーの人は、「スキーマ」部に、老人に関してあなたの思っていることを書いてください、というので、私は、

「老人はどうしようもない連中だ」と書きました。

カウンセラーの人は「自動思考」の所に、「頭に浮かんでくることを、1から順に書いていき、1つ書くごとにそれに対応する「気分」「行動」「身体」部を書いてください。

といいます。

私は、

1.「自動思考」面倒をみるのが大変だな、「気分」いやな気分、「行動」考えないようにする、「身体」何もない。

2.「自動思考」自分は大丈夫かな、「気分」ゆううつ、「行動」考えないようにする、「身体」何もない。

3.「自動思考」管を付けてまで生かす意味はあるのか、「気分」めいる、「行動」考えないようにする、「身体」何もない。

、、、、

などと書き込みました。カウンセラーはそれを見ながら、できるだけ生の感情を書くように方向付けます(話をまとめて抽象的に書くと注意が入る)。

これで1枚目は終ります。

次に2枚目ですが、

カウンセラー:何か老人に対してプラスな思いとか、立派だと思う人は思い浮かびませんか?

私:そう言えば、日野原先生のように年をとってもカクシャクとして活躍している人がいますね。

カウンセラー:それじゃ、2枚目の「スキーマ」は「年をとってもカクシャクとして元気に活躍している人がいる」にしましょう。日野原先生になった気分でまた、自動思考からやってみてください。

私の2枚目記入:

1.「自動思考」どうすれば日野原先生のようになれるのかな、「気分」変化なし、「身体」何もない。

2.「自動思考」うちの親は何とかもってるな、「気分」助かってるな、「行動」たまに外に連れ出してる、「身体」何もない。

3.「自動思考」生き甲斐を持ってると違うかもしれないな、「気分」少し明るい、「行動」老後の本でも読んでみるか、「身体」何もない。

というようなことをやり終わりました。

帰宅時に、老後に関する本を2冊買い、読んでいるうちに、昨日書いたように、最初の「スキーマ」が壊れました。一寸ビックリ!

NLPで考えると、フレームチェンジが起こりました。NLPの本では、フレームチェンジのやり方が沢山書かれていますが、具体的な方法が今一でした。

今回の上の図への書き込みは、その具体的なやり方を示したものだと考えられます。

でも、自分でやるのは難しい気がします。もう一つ注意がいると思ったのは、カウンセラーの人が「体に変調があるはずです」なんて、病気にさせようとするので、カウンセラーの言葉も真に受けず冷静に対応しなくてはいけないと思いました。

先週が1回目の実習講義で、講義はこれから何回か続きます。また、役に立ちそうな場合報告していきます。

老人考

2010

年

3 月 22 日 月曜日

私は一昨日まで「老人はどうしようもない連中だ」と思っていました。「知能・行動は劣化し、頑固で怒りっぽくなり、挙句の果てには認知性になったりして」、ということです。そして「老人になりかかっている自分も許せない」という感情を持っていました。

ところが、先週の金曜に「認知行動療法」の実習講義を受け、それが引き金になってフレームチェンジが起こりました。「認知行動療法」に関しては、今週このサイトで紹介していきますし、学生さんには後期の「人間科学」の授業でも詳しく紹介します。

フレームチェンジ後の老人に関する考え方:

「人間は幼少期、青年期、壮年期、老年期、があって人間なのだ」、「それら(各期)がみんなセットで人間なんだ」ということです。ですから、多くの人がそれら全てを経験することになります。

成果を求められる経済活動での性能は青年期と壮年期が最高ですが、だからと言って幼少期や老年期が劣っているというわけではないのです。それぞの時期は人生の一コマであり、それらの間に優劣はなく、みんな対等なんです(同じ一人の人間の命なんですから)。(多分)それぞれ役割が違うんです。

「老年期はどうしよもない連中だ」という考え方は、「ペットが元気なうちは飼うが、病気になったら捨ててしまう」、という考え方に似ています。

「古くなり性能の劣ってきたPCは捨てて新しいものに買い替える」という生活に慣れ過ぎ、人間に関しても同じように考えるようになってしまっていたようです(経済至上主義に陥っていた、というか)。

よく考え直してみると、人間と機械は違うので、「人間には色々な時期があって人間なのだ」、ということを受け入れるべきだと気付きました。

さらに、気付くことは「各時期での人生の目標や生き方が違ってくる」、ということと、「各時期での生き方は自分で(ある程度)決めることができる」、ということです。

若くてもどうしようもない人もいるし、老人でもどうしようもなくない人もいます。自分はどうしようもない人にならないように生きればいいのです。

老人生活を充実させ価値あるものにするのも、しないのも自分の生き方(選択)なのです。(本当にどうしようもなくなったら、それもしようがないのかもしれませんが)出来る限り、そうならないように努力することはできます。

今のところ思いつくことは、少なくとも初期の老人は、今までの経験を世の中に還元(お返し)していくことはできると思います。定年後は時間があるので、社会人には時間が無くて出来ないことができる可能性は、あります。さらに高齢になった場合、(多くの人に必ずやってくる)高齢者のあるべき姿を示すことができるかもしれません。高齢者しか見られない世界があるかもしれません(それを話すと若い人には迷惑な気もしますので、教えないでソッと秘密にしておく、というのも重要かもしれません)。

夢をかなえる

2010

年

3 月 19 日 金曜日

昨日の中村天風氏の、「強く思ったことは必ず現実化する」、「自分の現在の姿は自分の心がつくりだしたものである」、「豊かさも貧乏も、健康も不健康も、すべて自分が思ったとうりになっている」、という考え方は、以前から確かに当たっている気がしています。

ただ、理論背景が示されていなかったので、「精神論」とか「信念」の話になってしまいがちでした。

今日、苫米地著「夢が勝手にかなう気功洗脳術」(マキノ出版)

を読んだのですが、そこに脳科学的な説明が示されていて、そうかもしれないなと思いました。

苫米地氏によれば、

(1)人間の内部表現(認識している世界)は「情報」であって、書き換えが可能である。

(これはNLPの「体験は変えられる」と共通の考え方です)

(2)人間には、外界の変化に対して生体を安定な状態に保とうとする「ホメオスタシス」という機能が備わっていて、これは体だけでなく心にも働いている。心の場合、人は自分が慣れ親しんだ「ラクでいられる状態」に戻ろうとする。

だから、脳のホメオスタシスレベルを「良いレベル」に書き換えてしまえば、自動的に、良い状態(夢のレベル)が手に入るようになる、というものです。

一般には心のホメオスタシスの書き換えは、「強く思え」とか「強くイメージしろ」とか言うのですが、苫米地氏は気功を併用するのが有効だと言っています。中村天風氏の提案している心身統一法も、この書き換えを容易にする方法なのかもしれません。

三忽三行(さんこつさんぎょう)

2010

年

3 月 18 日 木曜日

昨日、歓送会で上の言葉を知りました。

三忽三行(さんこつさんぎょう)とは、中村天風という人が提唱した「生き方の指針」で、言葉そのものの意味は、

「”三つの行うべきではない”こと、と”三つの行うべき”こと」という意味で、

具体的に行うべき行動は、

「怒らず、怖れず、悲しまず、正直、深切、愉快に」だそうです。

これは中村天風氏が難病を克服するために辿り着いた行動規範で、その基本思想は、

「人生は自分の心が思考したとおりになる」

「人生は楽しく過ごすもの」

「心をいつも積極的にし、思えば楽しい、愉快なことだけを心にいれろ」

「いやだ、おもしろくないと感じたら笑ってしまえ」

「消極的な言葉は一切口にしてはいけない」

というようなものだそうです。

耳障り

2010 年 3 月 17 日 水曜日

最近、テレビで有識者と言われる人たちが「耳障り」の使い方を誤っていたので、指摘しておきます。

(case1)鳩山さんの言葉は耳障りはよいが、、、、、

(case2)日本の食文化と言うと耳障りがよいが、、、、

「耳障り」の「障り」とは”邪魔”とか”さし障り”とか”ワザワイ”のことで、「悪い」ことを意味します。ですから、例えば、「この雑音は耳障りだ」という風に使うべきで、「耳障りがよい」と使うことはできません。

多分、「耳障り」を「耳触り」と間違えているのだと思います。

上のcase2の話は、イルカ漁だったか大西洋クロマグロの話だったかと思います。これらの話になると、マスコミは大体「日本の食文化を守れ」の大合唱です。でも、私は以前も書いたようにクジラやイルカの漁はやめた方がよいと思います。

中国でも最近「犬猫」を食べるのを禁止するようになった、とどこかで読みました。

おいしいマグロさえ、お寿司屋さんで小学生が平気で「トロ」と注文しているのを見ると、規制が必要かな、とも思います。

==

今日は本年度の公務最終日です。

午前中、来年度のプログラミングについての検討会。

午後1時から学科会議、3時から学部教授会、6時から学部の送別会です。

これで一応春休みです。3月も大体は出てきますが、気分次第で休んだりもします。御用の方は、あらかじめメールで確認してください。

SCRATCH

2010 年 3 月

16 日 火曜日

(1)新入生用、「子供向けプログラミング言語SCRATCH」のテキストを作りました。

http://fry.no.coocan.jp/SCRATCH/sc1.htm

http://fry.no.coocan.jp/SCRATCH/sc2.htm

http://fry.no.coocan.jp/SCRATCH/sc3.htm

http://fry.no.coocan.jp/SCRATCH/sc4.htm

(2)針なしホチキスがきました。(10枚程度しか綴じられませんが、針不要でエコ)

(3)卒業生からのメッセージ

卒業式

2010 年 3 月

15 日 月曜日

bon voyage! (よき、航海を!)

Tiger Cut

2010 年 3 月

12 日 金曜日

昨日、髪のSpeed Cutに感動して帰ったら、家でTiger Cutになっていると言われました。エ〜〜!、ハサミを入れる回数が劇的に少なかったからな、「まあ、自分で見えないからいいや」と諦めました。しばらくは、ベルルスコーニ氏には見られないようにしないと、なんせ彼は最近「日焼け」だけでなく「髪型」にも関心を持っているようですから。

チョコレート経済学

2010 年 3 月

11 日 木曜日

昨日「クローズアップ現代」で、「行動経済学」の実験(下記、実験1)を紹介していました。(行動経済学は、行動意思決定論という形で人間科学の授業で扱います)

実験1:

チョコレートを2種類(一個27円の高級チョコと、一個2円の安いチョコ)用意します。どちらか一つしか買えないとなると、70%の人は、27円のチョコを買います。

ここで、両方を1円値下げします。つまり、26円と1円です。

この場合も結果は同じで、70%の人は26円のチョコを買います。

ところが、

さらに、両方1円値下げして、25円と0円になると、無料のチョコが、飛ぶようになくなっていくそうです。

「無料」というものには、単なる「0円」以上の「価値的な意味がある」ということだそうです。

折角ですので、「行動経済学」で、よく出てくる別のチョコ実験を紹介します。

実験2:

「あなたにチョコレートを差上げます」

A:今すぐ欲しいなら1個、

B:1週間待てば2個差上げます。

どちらにしますか? という実験です。

結果は、ほとんどの人がAの「今すぐ」を選ぶそうです。

実験3:

同様に、「チョコレートを差上げます」

C:10年後に1個のチョコレートがいいですか、

D:10年プラス1週間後に、2個のチョコレートがいいですか、

という実験です。

結果は、実験2でBを選んだ人がDを選ぶかというと、そうでもなくバラバラだそうです。これは、「時間割引効果」と呼ばれ、ものの「主観的な価値」は、遠い将来になるほど双曲的(y=1/x)に小さくなるためだそうです。

==

今日、10分カットの理髪店にいってみました。コレダ!って感じ(速さの快感)です。従来の理髪店で、見たくもない顔と長時間対面する苦痛を感じている男性は少なくないと思います。そういう方には絶対お勧めです。

善人

2010 年 3 月

10 日 水曜日

曽野綾子著:「善人は、なぜまわりの人を不幸にするのか」祥伝社

(以下、上記著書からの抜粋)

「現実の生活というものはすべて完全でなくて当たり前なのだ。いかなる政府が、どれほどよく政治を整えても、生活が当人の望むほど完全になることはない、ということを、親も教師もマスコミも政治家も言わないで、嘘ばかりつくのである。」

==ここからは私の話==

最近、私は二人の善人(そうに見える人)に注目しています。一人は鳩山総理、もう一人は谷垣総裁です。もちろん、沖縄の基地問題と自民の分裂問題の行方です。

===

今日から仕事復帰、メール処理にたっぷり半日かかりました。

おしゃべり

2010 年 3 月

9 日 火曜日

咳が出るので、今日も休んでしまいました。明日は、特別試験のために何としても出るつもりです。

=今、夕方ですが少し元気が出てきたので、先週電車での話を紹介します==

東武線に4人のおばさんグループ(50代なかば)が乗ってきて並んで座りました(立っている人がほとんどいない位の混み方)。早速、例によっておしゃべりが始まりました。少しウルサイとは思いましたが、いらだつほどではありませんでした。すると近くに座っていた60歳位のおじさんが「ウルサイ!」と怒鳴りました。

おしゃべりは止まるのかな?と思って見ていると、ものの1分もたたない内に小声でまたペチャペチャ始まり段々音量が上がってきました。こちらはまた怒鳴られやしないか気になって、話が耳に入ってくるのですが、驚いたのは、おしゃべりは対話形式ではなく、4人が同時に話しているんです。当然、内容は全く聞き取れません。感じとしては、4人の喉の弁が壊れて言葉が溢れ出てきている感じです。

不思議に思って家に帰って女房に「あれって相手が何言ってるのか分かって話してるのかな?」と聞くと、「雰囲気で適当にしゃべるんだ」、ということと、「また、そこで喋らないと呼吸困難になったようで酸素不足になるような感じになる」ということでした。「それじゃ喋らないわけにいかないな」、と思いました。

マグロは泳ぎ続けないと酸欠で死んでしまうそうですが、おばさんも喋り続けないと酸欠になってしまうみたいです(女性の方、スミマセン、女房の説のですので_o_)。

3日インフル

2010 年 3 月

8 日 月曜日

金曜(5日)の夕方からひどく喉が痛くなり、6時過ぎにお医者さんに行く(熱、36.8度,平熱36.4度)。(薬、クラリス、ターゼン、トランサミン、セルベックス)

土曜どんどん悪くなり、ひたすら睡眠。夜最悪(熱、37.0度)。

日曜、引き続き寝続け、少しづつ回復。

月曜、(いま朝)、多分休み(少し処理したい事があるので、これから劇的に回復すれば出ますが)。

火曜、完全に回復すると思います。御用の方は明日以降が確実です。

アンカリング

2010 年 3 月

5 日 金曜日

NLPが提唱しているアイデアの内、(私個人は懐疑的だが)、人によっては有効かもしれないものがありますので並べておきます。興味のある方は調べてみるとよいと思います。

(1)アンカリング:「何かの動作に心の状態を連動させて、必要な時に必要な心の状態に導くことができるようにする」、というものです。例えば、「左の中指を右手で握ると心が落ち着く」とか。

アンカリングの一番分かり易い例は「イチローがバッターボックスで投手の方にバットを立てる動作」や「朝青龍が立ち会いの前にマワシを叩く動作」で、臨戦の心の状態に持ち込みます。

実は、私もアンカリングしていることがあります。一時、人前で話す時呼吸のリズムが狂い声が震えるようになりました。この時発見した技は、「話を始める前に近くの人に2言3言話しかける」ことです、これによってその後は問題が起こらなくなりました。

というわけで、個人的にはアンカリングを使っていますが、NLPでは意図的にアンカリングを与えるエクササイズを紹介しています。

でも、意図的に短時間でアンカリングができるのか少し疑問です。イチローや私の例のように、トリガー動作と後続の動作との間に関連がないとアンカリングは難しいんじゃないかと思っています。

(2)自分の能力を制限している要素を探し出し解消する。

タイムラインを遡り(心の映像を巻き戻していき)、問題が発生した時点の一寸前に戻る。そこで、問題を解決し、その後のタイムラインを書きかえる。

例えば、「ビクビクする性格」を直したい場合、タイムラインを遡ると小さな頃母親に怒られている映像などにたどりついたりします。そこで、母親が怒っている理由を見抜き母親の問題を解決し(例えば母親が仕事でいら立っていれば母親をやさしく抱いてあげる)、自分への影響を消します。

問題は、現在の心は多数の影響で出来あがってきているので、沢山の消去作業が必要になりそう。

この他、過去の恐怖体験を映画館の映写室で見ているようなイメージで思い出し、映像をモノクロに変えたりしなが恐怖を消していく方法や、

苦手な作業に楽しい映像をダブらせて苦手意識を消す方法などもありますので、興味のある方は試されるとよいでしょう。

==

DVDにはこの他、いくつかの興味深いアイデアがありましたので紹介しておきます(NLPと関係ないものもありますが)。

(a)潜在意識には、時制、人称、否定、がない。

例えば、

時制なし:過去の「気分の良い思い出」を引き出せば今気分が良くなる。

人称なし:他人を罵(ののし)れば、自分を罵ることと同じ。

否定がない:「朝寝坊するな」ではなく「早く起きろ」と記憶。

(b)異性と仲良くなる技

・身に付けているものを褒める:身につけているものは気にいっているものなので、褒められると嬉しい。「それどんな意味があるんですか?」なんて、聞いて語らせる。

・yes/noで答えられるような質問とか、「どこで買ったの?」とか、一つの答えで話が途切れる質問はしない。

(c)悪い習慣にも必ず「目的」がある。目的を達成する別のアプローチを提案することにより、問題を解決する。

ニューロロジカルレベル

2010 年 3 月

4 日 木曜日

世の中には、一電気部品屋で人生を終わる人もいれば、世界的企業にまで成長させる人もいます。同様に、一パン屋で終わってしまう人もいれば有名な人気パン店にまで発展させる人もいます。

この違いは何でしょうか?

NLPでは「ニューロロジカルレベル」という考え方を提唱していて、

+++ニューロロジカルレベル+++

レベル5(自己認識):自分は何者か?

レベル4(信念・価値観):あなたが重要だと思うものは何ですか?

レベル3(能力):どんな能力を持っていますか?

レベル2(行動):どんな行動をしていますか?

レベル1(環境):どのような環境にいますか?

++++++++

レベル5の自己認識を変えると、それが、レベル4->3->2->1と次々に影響を与え、最終的に結果に大きな差を生むと教えています。

パン屋の例で言えば、

自己認識が、「私はパン屋です」と言う人と、「私は健康を届けるパン屋です」と言う人の認識の違いが後に大きな違いを生みます。

レベル5:「私はパン屋です」の人は、

レベル4:「今売っているパンが大切です」、

レベル3:「これまでの能力を使う」、

レベル2:「同じ毎日の繰り返し」

レベル1:「パンは以前のまま」

これに対し、

レベル5:「私は健康を届けるパン屋です」の人は、

レベル4:「顧客の健康が大切です」、

レベル3:「健康に関する勉強をする」、

レベル2:「新しい健康パンを作ろうとする」

レベル1:「客が増え、雰囲気も変わる」

SEの場合でも同じです。「私はSEです」と言う人と、「私は人々の心をつなぐSEです」とか、「私は、アベイラビリティを重視するSEです」と言う人では、最終的に大きな差がでてきます。

これからは、

「私は・・・な〜〜です」とか「私は・・・する〜〜です」というような修飾語付きの自分を宣言しましょう。

別の例では、

「自分は人の上に立つような器ではない」という自己認識を、

「自分は人の上に立つことができる人間だ」という自己認識に変えると、

「組織を率いる責任感と信念が生まれ」、「リーダーシップを磨くようになり」、「堂々とした態度をとり」、「組織を成長させる」、という流れが見える気がしませんか?

ガンジーの言葉に、

「信念が変われば、思考も変わる、思考が変われば言葉も変わる、言葉が変われば行動が変わる、行動が変われば人格も変わる、人格が変われば運命も変わる」

というのがあるそうです。

コーチング

2010 年 3 月 3 日 水曜日

定年退職した知り合いが、「コーチング」を始めたと言うので、「コーチングって何だろう?」と思い勉強しました。

結論から言うと:コーチングとは、個人の才能発揮を妨げている要因を見つけ出して除去し、高いパフォーマンスを実現できるように導く技術、です。スポーツマン、ビジネスマン、心理的問題を抱えている人の問題解決、などに有効です。

コーチングにも色々な流派があるようですが、ネットで調べている際、NLPという方式が心理学と言語学を基に学問的にを体系化されていると感じたので、これを勉強してみました。

最初、次の書物で勉強し、ある程度理解したのですが、

(1)神経言語プログラミングNLP(東京図書)

(2)こころを変えるNLP(春秋社)

(3)NLPフレームチェンジ(春秋社)

(4)NLPハンドブック(春秋社)

理解が正しいのか少し不安があったので、シナジープラス社のNLPセミナーのDVDを購入し、見てみました。

結果は、書物が原理を説明し、DVDが応用実践例になっていて補完関係にあり、ほぼ全貌を理解することができました。書物からの情報は今月何度も紹介し(2/10,11,16,19,22,24)、特に2/10は好評でした。

NLPのアイデアは疑問点もありますが、多くの素晴らしいアイデアを含んでおり、役に立ちそうなものも少なくありません。今週はDVDからの(私にとって)使えそうなテクニックを紹介します。

(1)コミュニケーション能力を高める具体的方法

2/19に「コミュニケーション能力とは何か」を書きましたが、具体的な能力向上法は書いていませんので、ここで付け加えます。

(復習ですが)コミュニケーション能力とは、「一般化」「抽象化」「簡略化」「歪曲」された言葉から、相手の脳内映像とフレーム構造を読み解くことでした。具体的、テクニックを以下にあげます。

1.抽象や一般化された言葉を具体化する質問をする。

例えば、

・誰がそう言っているのですか?

・具体的に言うと何ですか?

・もし、そうしないと、どんなことになりますか?

・何があなたにそうさせていますか?

・どうしてそれが分かるんですか?

2.時に抽象化し、全体をボカシテ見て全体像を確認したり、無意識にアクセスしたりする。

・上と逆に省略、歪曲、一般化を行い、暗示を与えたりします。

・抽象化には、動詞を名詞化が有効。

3.信頼関係(ラポール)を築き、フレーム構造(信念、価値観)探るのも重要。

これには、

・バックトラッキング:相手の言葉をオウム返しのように繰り返す。

・ページング:相手の話し方やリズム、呼吸を合わせる。

・ミラーリング:身振り手振りを真似る。

が有効。

4.視線を観察する

一般に、

・眼球が上に動くと視覚、左右に動くと聴覚、下に動くと身体感覚を思考している時が多い。

・眼球を左に動かすと過去を、右に動かすと未来を想像していることが多い。

・前上方を見ている時は長期的未来、視線が落ちている時は近い未来をイメージしていることが多い。

といった特徴を利用し、相手の思考を探る。

フレームチェンジのヒント

2010 年 3 月 2 日 火曜日

2/22にフレームチェンジの原理を書きましたが、具体的チェンジ法は示していません。少し、フレームチェンジ法のヒントをあげてみます。

フレームチェンジは、主に、カッとなった時やガクッと落ち込んだ時などに必要です。

カッとなった時:(先ず情報を集めること)。

カッとなる人は弱い人である、弱い人は静視し、調べ、分析するのを恐れる。強ければ、怒る前に先ず冷静なデータを集め始める(曽野綾子・人びとのなかの私)。

カットとなると反射的に息が止まり、脳に酸素がいかなくなり、判断を誤る。先ず、深呼吸し、落ち着いて全体を見直し、感情の渦に巻き込まれないように、十分時間を取って冷静に考えること(ベルクハン・アタマにくる一言へのとっさの対応術)

ガクッと落ち込んだ時:

(スピリチュアル風に)このピンチには、何か学びがあるはずだ、その学びは何かを考える。

(とりあえず)ラッキー!と言ってみる。その後で何かラッキーな要素を見つけ出す。

(苦しい言い方でもよいから)褒め言葉を考える。例えば、風邪で寝込んだら、「体を休める機会ができてよかった」とか。

3月

2010 年 3 月 1 日 月曜日

先週土曜の合格者説明会で、今年度の入試関連の業務を無事終了しました。私は今年度、理学部の入試委員長をやっていたので、会議とトラブルシューティングに追われました。入試というと受験日だけをイメージしますが、実際は前年度から準備を開始しているので、丸2年のお勤めが終わった、ってことになります。

初めの頃は、「入試の無事終了」を目標にしていたのですが、これだと、「会議やトラブル対応は苦痛でしかないな」、と気付き、途中から、「日々の出来事への対応を楽しむ」ように発想を転換したら、その後は職務を楽しめるようになりました。

男性は、退職後目標を失って鬱になったりアルコール依存症になったりすることが多いそうです。この「日々の生活を楽しむ」生き方は老後にはよいヒントになると思います(若い人は、将来の為に現在を犠牲にする生き方をして欲しいと思いますが)。

==

今月は余裕です。

3/15 卒業式&謝恩会

3/17 年度末教授会&送別会

==

・今日は1週間ぶりに電車で来ました、ただし靴は履けないのでツッカケで。

・最後まで残っていたブラウン管モニタ(2000年)と、最初のレーザープリンタを廃棄しました。