2009年9月

2009年9月

09/01 Tue 茶飲み話

09/02 Wed 9月

09/03 Thu 光と色

09/04 Fri VC++Express

09/05 Sat

09/06 Sun

09/07 Mon ダイナソー

09/08 Tue ギガ

09/09 Wed 二宮神社

09/10 Thu (Digital) Public Art

09/11 Fri CO2とCH4

09/12 Sat

09/13 Sun

09/14 Mon 二宮神社

09/15 Tue 夕顔

09/16 Wed ヒメユリ

09/17 Thu 信号レス国道

09/18 Fri 夏休み終了

09/19 Sat

09/20 Sun

09/21 Mon 連休前半

09/22 Tue 横浜

09/23 Wed 音楽の雑学

09/24 Thu SW終る

09/25 Fri 山手線100

09/26 Sat

09/27 Sun

09/28 Mon 沖縄

09/29 Tue レギンス

09/30 Wed Dust Storm

2009

年

9 月 30 日 水曜日

シドニーの赤いダストの写真が届きました。写真だけ見ると、(叱られそうですが)一寸芸術作品ぽいですが、

生活実感は:

「昨日引越ししたのですが、部屋がほんっとにホコリっぽくて咳がとまりません。

もー部屋の中にいると土を食べてるみたいな気になります。」

だそうです。

2009

年

9 月 29 日 火曜日

以下のメールと画像をいただきました。

「韓国で買ったレギンスの説明書です。是非、声に出して読んでみてください(笑)」

(注:声に出せ、とは小さい字もきちんと読んでください、というメッセージですので)

2009

年

9 月 28 日 月曜日

仲良し卒業生グループがシルバーウイークに沖縄に行きました。

シーウオークの海中カメラ

宇宙服みたいなのを着た写真が1名見当たらないので、もしかすると1名は一番右の人の左の本格スキューバダイビング姿かもしれません。

2009

年

9 月 25 日 金曜日

山手線100周年記念の茶色の車両。一本しか走っていないので、毎日カメラを持ち歩いていたそうです。

広告は色に合わせてチョコレートです。(五反田駅)

もしかすると、昔の電車はみんな(よく言えば)チョコレート色(実はもう少し地味なこげ茶色)だったので、この色が選ばれたのかもしれませんね

(恵比寿)

(恵比寿)

2009

年

9 月 24 日 木曜日

やっとシルバーウイークが終わりました。休み、少し多すぎませんかね。

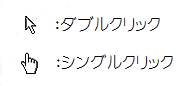

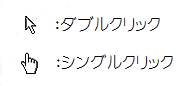

話は変わりますが、先日電話を直しにきた人に、「PCモニタに表示されるマウスポインターの”矢印”はWクリックで、”指マーク”はシングルクリック」って知ってますか?と聞かれました。私は知らなかったので、その後注意して見ていると、確かにその傾向はありますが、インターネットイクスプローラで矢印がシングルクリックのケースもあって、絶対ではないようです(指マークがシングルクリックというのは合ってるみたいですが)。

2009

年

9 月 23 日 水曜日

(1)楽典:音楽に関する理論、または音楽の理論書。

(2)曲は7つの音でできている:1オクターブに鍵盤のキーは12個あるが、(転調のない)曲は、基本的に7つの音(ハ長調なら白鍵だけ)でできている。

(3)”三和音”と”七の和音”:3つの音を重ねたものが三和音で、4つの音を重ねたものが”七の和音”(一番上と一番下の音の差が七だから)。

(4)音符間(2つの鍵の間)の距離(長3度と短3度とは):図1(ハ長調の和音)の「隣までの鍵盤の数」が4なら長3度、3なら短3度。もう少し正確に言うと、3つ並んだ鍵盤の間が全音だけでできている場合が長3度、半音を含んでいる場合が短3度。

(5)長調と短調:音階でいう一番低い音(根音)から3番目の音が、根音との関係で長3度の関係なら長調、短3度の関係なら短調。具体例でいくと、ハ長調のドから数えて3番目の音がミなら長調、3番目の音がミ♭なら短調。

(6)長3和音:下が長3度、上が短3度で、明るい響き。

(7)短3和音:下が短3度、上が長3度で、暗い響き。

(8)増3和音:上下とも長3度で、膨張する感じ。

(9)減3和音:上下とも短3度で、陰鬱で頭を押さえられた感じ。

(10)G7:3和音の他、七の和音G7(ソシレファ)も、よく使われる。

(11)和音と和声:和音は3つ以上の音を重ねたもの(2つでは重音)で、和声とは和音の連なり、つまり、コード進行の規則こと。

(12)簡単な曲は和音の内、主要3和音のシーケンスで構成できる。

(13)図2はハ長調の、和音を連続して演奏した時の感じです。

(13)各和音は、次の3つのうちのどれかの性格を持つ。

(14)トニック(図1のT):その調の代表で安定感があり、曲の最初と最後に適する。

(15)ドミナント(図1のD):トニックに進みたくなる。

(16)サブドミナント(S):TとDの中間、Dの前に置かれることが多い。

(17)和声音、非和声音:和声音とは和音に含まれるメロディの音、非和声音とは和音に含まれないメロディの音。

(18)ししゅう音、経過音:共に非和声音で、ししゅう音は隣に行ってもすぐ和音にもどるもの(例えば、ソが和声音の時、ソラソのラ)、経過音は和声音間を間でつなぐもの(例えば、ミソが和声音の時、ミファソのファ)。

(参考資料)

(1)http://www.scn1.edu.pref.ibaraki.jp/manande/h17/h17pdf/0504.pdf

(2)やさしくわかる楽典(日本実業出版社)

=

昨日は、昼、松戸の江戸川河川敷のコスモス畑へ行ってみました。手入れが悪く、雑草がはえ、葉の色も悪く、お勧めできません。

2009

年

9 月 22 日 火曜日

昨日、午前中は音楽理論の整理、午後は「海のエジプト展」(横浜)へ行ってきまた。安近短の代表なので、大混雑でした。切符を買うだけで大行列、私は切符を「みなとみらい駅」の売店で買ったので切符購入行列には並ばずにすみました。当然館内も大混雑で、展示がよく見えない。今後、展示は人の頭より高い所にした方がよいと思いました。

海のエジプト展とは、カノープスと呼ばれるエジプトの都市が地震などで海底に沈んだ遺跡からの遺物展です。よく聞くカノープスという会社名は、ここから取ったのかなと思ったのですが、星の名前にもなっているようです。

「クレオパトラの香り」は、目玉の一つでした。いくつかの香りを体験でき、確かに良い香りでしたが、大混乱の中、どれがどんな香だったか思い出せません。「キフィ」は、ファラオやクレオパトラが用いていたそうなので、機会があればもう一度落ち着いて嗅いでみたいと思います。

2009

年

9 月 21 日 月曜日

19(土):実家の菜園手入れ、(1)大根に防虫網を設置(2)ゴーヤ棚を撤去(3)チンゲン菜と小松菜を播く。(葉物に防虫網をかけないと、アッと言う間に虫に丸坊主にされる、防虫網をかけても完璧は無理。(よく、農家の畑で防虫網なしの野菜が無事に育っているが、相当強い農薬をまいていると思われる)

20(日):早朝、(授業)人間科学の最初の4回分の資料を準備しHPにアップ(今回は質問集にしてみた)。

両親を、両親の実家の墓参りに連れていく運転手。昼、両親お気に入りの回転寿司で食事。(回転寿司は、私同様(超高齢)老人連れで大盛況。老人は食べることが唯一の楽しみで、昔はめったに食べられなかったお寿司は最高の御馳走。また、沢山食べられないので、好きなものだけ食べられる回転寿司は最適)。

夕方、高島屋へ行ったらマクレガーのバーゲンをやっていて、1万円以上のものが3,4千円で売っていたので、Yシャツ風シャツ2枚を衝動買い。

(現在、21日早朝:今日はこれから人間科学の音楽科学の下準備)

2009

年

9 月 18 日 金曜日

今日から秋学期で、研究室の皆さんも元気そうに(ガイダンスのため)キャンパスの戻ってきました。

私の夏休終了と言えば:

1.昨日、秋学期の実験のためのFlashのインストールを行いました。

2.今度始まる人間科学の下準備が終わり、シルバーウイーク中の授業用HPを作ります。

3.家のネットがつながらなくなり、今日午前中NTTに来てもらいました。原因は、フレッツ光の親機の我が家分だけが故障していたそうです。

4.ゴーヤは、その後順調に葉を茂らせ、7,8個の実を食べさせてくれました。最近、葉があちこち黄色くなりだし、多分、ここ2週間位で枯れるのではないかと思われます。不思議なのは、最後が近いというのに(ので?)、15,6個の小さなゴーヤの実がついています。カマキリは、その後1度も姿を見ていません。ひと夏、楽しませていただきました。

(シルバーウイーク中は、書込みが不定期になります)

2009

年

9 月 17 日 木曜日

新政権が発足し、高速道路の無料化が議論されています。

現在の日本の、ペルシャ絨毯を敷いたような美しい高速道路を見ると無料化は非現実的に見えますが、

アメリカの(日本の高速道路に相当する)フリーウエイは舗装状態も悪く維持管理もいいかげんな普通の国道(州道?)で、ただ信号が無いというだけの道路です。日本の高速道路も普通の国道レベルにクオリティを落とし、ただ無信号という特性だけを維持すれば、維持管理経費は税金で十分まかなえると思います。

新政権は、「高速道路の無料化」と言わず、「信号レス国道への転換」と言って国民に発想の転換を訴えるとよいと思います。

ついでにCO2の25%削減案ですが、

現在、日本の産業を担っている自動車と家電は、早晩新興国に追いつかれます。今の内に新しい産業を興さなくてはなりません。エネルギー関連は有望な分野ですので、研究開発に集中投資をする必要があります。それにはCO2、25%削減のプレッシャーは非常に有効です。

日本人は欧米人に比べ、「新奇探究遺伝子」という、「結果を恐れず新しいことをとりあえずやってみる」遺伝子を持つ人が少ないそうです。新しい産業が興らなければ、所詮日本の生き残りは期待できませんので、25%削減で進むしかないと思います。

ヒメユリ

2009 年 9 月 16 日 水曜日

(帰宅時)電車に大学1年生位の男女が乗っていて、男性が降車する駅が近づいた時、女性がポツッと「本当は夕御飯一緒に食べたかったんだ」と言いました。男性は、「そんなら早く言えよ、でも夕飯は家に用意されてるからな」と、つれない。

(そういう目で見ると)目いっぱいおしゃれして来たように見える女の子が一寸せつない感じでした。

万葉集に、

「夏の野の 繁みに咲ける 姫百合の 知らえぬ恋は 苦しきものそ」

(夏の野原の草むらに ひそかに咲く姫百合のように、思う人に知ってもらえない恋は苦しいものです)

というのが有りましたね。

ところで姫百合の花ですが、色は白だと思っていたのですが、オレンジとか黄色っぽい色なんですね。

夕顔

2009 年 9 月 15 日 火曜日

6月に植えた夕顔が咲きだしました。私は、これまで夕顔の花を見たことがありませんでした。何となく野に咲くパッとしない花かな、と思っていましたし、源氏物語の夕顔からのイメージは暗い感じでした。

ところが現物を見てビックリ!大変美しく、上品な感じです。これを先に見ていれば、源氏物語の夕顔はもっと味わい深いものになったと思います。

ところで、夕顔ですが、その名の通り夕方に花が開き出し、夜8時ころ完全に開花します。そして夜中の2時には、もう、すぼんでしまいます(もちろん一晩しか咲きません)。何でわざわざ虫の少ない夜に咲くのか不思議です。また、花のあとには小さなナスのような実が付きました。

二宮神社

2009 年 9 月 14 日 月曜日

12日(土曜)帰宅時、二宮神社では7年祭(前夜祭?)をやっていました。

揃いの浴衣を着て、皆、結構気合いが入っていました。

==

夏休みの成果1、VC++ExpressEditionの簡単な使い方を本サイトにアップしました。

2009 年 9 月 11 日 金曜日

だいぶ涼しくなってきたのに、エアコンを使っている車が多いように思います。私の年代は車にエアコンが付いていなかった時代なので、車でエアコンを使うことはすごく贅沢に見えます。「車でエアコンを使う人はエコを語るな!」という感じなのですが、ハーバド大の研究チームは「グーグルで一回検索すると7gのCO2を排出することになる」と発表したそうです。ということは、「ネット検索をする人はエコを語るな!」ということになりますね(マズイ)。

コンピュータを冷やすためにデータセンタをアイスランドなど北へ移す動きがあるそうです。でも、永久凍土を溶かす結果になり、永久凍土に閉じ込められていたメタン(CH4)が出てきたり、微生物の働きが活発になってCO2を出したりするそうで、これが大問題なのだそうです。

2009 年 9 月 10 日 木曜日

バーチャルリアリティ学会で早稲田へ行ってきました。ディジタルパブリックアートという話が興味深く、刺激になりました。”パブリックアート”とは公園の彫刻など、自然に溶け込んで設置される芸術作品だそうでます。これに”ディジタル”と言う言葉が付いているので、ディジタル的に実現するパブリックアートということだそうです。

そこで、思いついたのは、今まで研究室内で実装してきたような作品を、学内の公共的な場所に実装する、というアイデアです。例えば、5号館の5階までの吹き抜けや、薬学部裏の散策路に実装したりです。

少し思いついたものを並べてみます。

5号館吹き抜けへの例:

(1)天井からプロジェクタで床にモニタ画面を映し、人がマウスポインタとなり、床で動いてクリックしたりして操作する。

(2)天井からカメラでフロアを撮って、天井からプロジェクターで映像を映すが、人が移動した際はしばらく残像を残す。

(3)吹抜けの各フロアごとにクモの巣のような紐ネットを張り、各フロアごとに同期させた映像をクモの巣に映し、物体が上下の移動しているように感じさせる。

(4)授業中の学生の顔(目?)だけを抽出し、教室の外壁に映す。

(5)ヒモを何本も天井から垂らし、それを引くと教会の鐘のような音を出す。

散策路の例:

(1)少し暗くなった夕方など、人が通る時、虎やライオンの映像を映す。鳥が飛んでいる映像なども面白い。

(2)木の葉をスクリーンにして、雪を降らせながら、段々木に雪が積もったように見せたり、花が咲いているように見せたりする。

(3)木にマイクを設置し、木を叩いた時の木内の音を流す。音が木々を反射する音を拾っても面白い。

(4)池に映像を映す。

来年の卒研テーマにちょうどいいですね。

二宮神社

2009 年 9 月 9 日 水曜日

(今、早朝)、今日はこれから教育研究会に出かけ、会は夜9時過ぎまで続きます。

昨日の帰り、二宮神社の前を通ったら、7年祭(9月13日)準備をしていました。神社にはすごく立派なお神輿があります。

以下コピペです。

二宮神社式年祭(船橋市三山)

下総三山の七年祭として、千葉県の無形民俗文化財に指定されたに二宮神社の式年祭(七年祭)の起源は、今から500年以上前に馬加(幕張)城主の馬加(千葉)康胤の妻になかなか出産の様子がないので心配し、三山(船橋市)の二宮神社・畑(千葉市)の子安神社・馬加(幕張・同)の子守神社・武石(同)の三代王神社の各神主に幕張の磯辺の地で安産を祈らせたのが(磯出祭)始まりといわれています。

やがて、無事男子を出産したので、康胤と家臣、領民は喜び大祭を挙げて祝いました。その後、安産の功徳があると祈願する人々が多くなり、有名になりました。そこで、大祭を丑年、未年の6年ごとに挙行することとして、三山の二宮神社・畑の子安神社・馬加の子守神社・馬加の子守神社・武石の三代王神社・久々田の菊田神社・実籾の大原大宮神社・大和田(八千代市)の時平神社・高津(同)の高津比咩(ひめ)神社・古和釜(船橋市)の八王子神社の神輿が二宮神社に集まり、丑・未年生まれの稚児(ちご)の参列もあり、産土の祭りとして盛大に行います。なお、幕張の磯辺では安産祈願の神事が、津田沼の神の台(かんのだい)では禊(みそぎ)祭が行われます。

ギガ

2009 年 9 月 8 日 火曜日

(1)「CPUの速度は10GHz以上にできない」という説があり、関心を持って見ていたのですが、順調に向上していたCPU速度が数年前の3GHzあたりから足踏み状態です。説は正しかったみたいです。

(2)中学の技術の教科書にディジタル系の単位K,M(メガ),G(ギガ)を説明する際、正確に2進法の単位を書くべきか否か議論があります。正確に書くと、Kは1024、Mは1024K、Gは1024Mですが、ネットで見るとkが1000、Mが1000k、Gが1000Mなんて表記法もあるようで。

その他:

1.集中講義などが始っているのか、キャンパスに学生さんが増えだしました。

2.入試の際のインフルエンザ対応を検討しだしました。

欠席が多い時は追試験をやるのか?とか、教員が大勢倒れたらどうする、とか問題山積です。

3.卒研を本格的に始めた人、卒論を書きだした人など、4年生の秋学期はぼちぼち動きだしました。

4.明日からFD(教員の教育研究会)で、またユーカリが丘のホテルに缶詰です。

ダイナソー

2009 年 9 月 7 日 月曜日

先週4日(金)、外装工事でシンナーと塗料の異臭で2時に退散。京成津田沼で新京成に乗り替えたら電車がいつもと反対の方向に走り出し幕張本郷に到着。そう言えばメッセで恐竜博をやってたな、と思い出し、メッセへ。

入場料2500円、高ッ!お目当ては全長35m(電車1.5両)のマメンキサウルス、確かにでかい! 写真に全長が入るスポットは2か所だけ、その内1か所は写真屋さんが記念写真撮影に取ってしまっていて、誰でも撮れるのは、この写真のポイントのみ。

恐竜の骨格展示は沢山あるが、どれもレプリカで、本物の化石はごくわずかな骨の一部だけ。レプリカがほとんどのためか、1億5000万年という時間の長さのせいか、何も伝わってくるものがないのが残念!

VC++Express

2009 年 9 月 4 日 金曜日

一昨日、VC++ExpressEditionを使いたいという学生さんが来たので、(OpenCVで少し使ったのを思い出しながら)まとめてみました。VC++もVC++ExpressEditionを本格的に使ったことはないのですが、今回少し使った感じでは、この二つだいぶ違うように思います。ExpressEditionはJavaに近づいてるんじゃないかしら。いっそ、Javaにした方がもっとすっきりするのに。

VC++Express使い方雑なメモ

(1)コンソールアプリの場合1

CV++2008Express Editionを立ち上げ、

step1:ファイル->新規作成->プロジェクト->Win32->Win32コンソールアプリケーション

で、プロジェクト名(例えばctest)を入力し”OK”ボタンを押す。

step2:Wnn32アプリケーションウイザードへようこそ、と言ってくるので

現在のプロジェクト設定・コンソールアプリケーションを確認して、”次へ”ボタンを押す。

step3:アプリケーション設定、画面になるので、

コンソールアプリケーションになっているかを確認し、

追加オプションを

“空のプロジェクト”にして”完了”ボタンを押す。

step4:左の窓にctestと出て、ソースファイルのフォルダーがあるので、右クリックして

追加->新しい項目、と進むと新しいウインドウが現れる。

step5:C++ファイル、がハイライトされているので、下の方にファイル名(例えばctestts)を入れて、”追加”ボタンを押す。

step6:ソースプログラムを作成。

例えば、

#include

int main(){

printf(”Hello\n”);

}

step6:デバッグ->デバッグなし、で実行

(2)コンソールアプリケーションの場合2

step1,2は、上と同じ。

step3:上記step3で”プリコンパイル済みヘッダー”を選んで、”完了”ボタン

step4:ソースを作成

例えば、

#include “stdafx.h”

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]){

printf(”Hello2\n”);

}

step5:デバッグ->デバッグなし、で実行

(3)フォーム(ウインドウ)アプリケーションの場合

step1:メニューから「ファイル」→「新規作成」→「プロジェクト」を選択する。

step2:「新しいプロジェクト」ウインドウが開くので、

プロジェクトの種類——– CLR

テンプレート ————- Windowsフォームアプリケーション

プロジェクト名 ———– (入力する)

ソリューションのディレクトリの作成 —— (チェックをつける)

として、「OK」をクリックする。

step3:「フォームデザイナー」上の「Form1」の中央部で右クリックし、「プロパティ」を選択すると、「プロパティ」ウインドウが現れるので、「イベント(黄色の稲妻のマーク)」アイコンをクリックし、「表示」の下の「Paint」をダブルクリックする。

step4:「Paint」をクリックすると、メソッド「Form1_Paint」が生成される。

step5:ソースを書き込む

例えば、

private: System::Void Form1_Paint(System::Object^ sender,

System::Windows::Forms::PaintEventArgs^ e) {

Graphics^ g=e->Graphics;

System::Drawing::Font^ font=gcnew System::Drawing::Font(”MSゴシック”,10);

Brush^ brush=gcnew SolidBrush(Color::Black);

g->DrawString(”こんにちわ”,font,brush,30,30);

}

};

}

注:「MS」と「ゴシック」は全角で、その間は半角のスペースにすること。

step6:デバッグ->デバッグなし、で実行

(4)フォームアプリケーションで入力ボックスやボタンを付けるには

step1,2は上と同様

step3:フォーム(Form1)が表示されている時

「表示」→「ツールボックス」で、「ツールボックス」ウインドウを開く。

step4:「TextBox」を選択し、フォーム上の希望する場所で再びクリックする。

(今回は、Textボックスを2つ用意し、一方を他方に移すプログラムを作る)

step5:同様にボタンを配置。ボタンをWクリックすると、ボタンを押した時のプログラム作成部が表示されるので、ソースを書き込む。

例えば、

private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^

e) {

int a=int::Parse(textBox1->Text);

textBox2->Text= a.ToString();

}

step6:デバッグ->デバッグなし、で実行

光と色

2009 年 9 月 3 日 木曜日

光をスペクトル的に考えてみると疑問が浮かびます。

(A)「全ての色は光の3原色(赤r,緑g,青b)の混色で作ることができる(図a)」と習ってきました。この話からは何となく、色のスペクトルはr,g,bの3種類で、色々な色は、r,g,成分の強さの(混合比率、図(b))違いのような気がしていました。

(B)よく考えてみると光の色は図(c)の様に周波数で決まっていて、一つの色は1つの周波数スペクトルのはずです。図(c)は光の物理的色彩です。

この矛盾は何なのでしょうか?

答え:(A)の3原色は、赤青緑の光を重ね合わせると”人間には”図(c)の様な色に見える、ということです。別の言い方をすると、光の3原色は人間の心理(生理)の3原色、であって、物理的3原色ではない、ということです。要するに光の3原色で作りだす色彩は人間の脳にとっての3原色です。

図(b)は、光の3原色を使って物理的色彩(図(c))を作るための、r,g,bの混合比率で、これは何人かの心理的実験で求めたものです(本物の色と、rgbの光で作る色を比較して、両者が等しくなるrgbの比率を求める)。

実は、厳密に言うと、光の3原色で物理的色彩を全て作れるわけではありません。厳密なには黄色と青緑を作れません。そこで、少し工夫がされていて、図(b)のrとbの曲線に負の部分ができてしまっています。

この工夫とは、3原色でどうしても本物の色ができない時は、本物の方に、負の部分に相当する光を当てて比較する、というものです。

光の3原色は人間にとっての3原色ですから、人間以外の生物は、人間が想像できないような美しい色を見ているかもしれません。

9月

2009 年 9 月 2 日 水曜日

もう9月ですね。今日は気温は25度とのことで朝ウオーキングで出てきました(8月中は帰りに歩いていた)。昨日は、(悪く言えば)ダウンして寝ていた、(良く言えば)歯の検査とマッサージに行き体調を整えた、というところです。

最近疲れやすいのですが、同じ歳の鳩山氏がこれから国を動かそうというのを見ると、政治家は体力が元々違うのかな、とも思うし、私も、頑張らなくては、と思います。

9月から小中高校が始まりインフルエンザが流行りだしました。大学も危機管理が問われないよう、今年度中(後期授業から入試まで)の危機対応の検討をするよう指示が来ました(会議が増えそうです)。

夏休みの自由研究(プランクトン類の育成)は、全滅でした。そもそもカブトエビは生まれなかったし、ホウネンエビと、アルテミアサリーナ、は生まれて2,3日で1mmにもならない内にみんな死んでしまいました。素人が生物を育てるってのは難しいもんだな、と思いました。

最近、「レディース男子」という女性用の衣類を着る男性が増えていて、スカートをはく人も少なくないそうです。最近、小さな男の子にスカートをはかせて楽しんでいる若い夫婦を見ましたので、性の壁は着実に消えつつあるのかもしれません。レディース男子と女装趣味との壁も消えつつあります。

茶飲み話

2009 年 9 月 1 日 火曜日

昨日、異分野の方々と話す機会があり、一寸面白い話を耳にしましたので紹介します。

A:タンパク質

牛肉を沢山食べる国の人の体(タンパク質)はトウモロコシで出来ている、ということを言われた先生がいます。牛はトウモロコシを食べて育つので、牛肉を沢山食べる人の体のタンパク質の多くはトウモロコシに由来する、という話のようです。

体のタンパク質を構成する炭素を分析すると、それが分かるそうです。

さて日本人は、と言えば、もう少し雑食系で、お米小麦などが多いのかな?と言われていました。ちなみに、お米と小麦の炭素の構成は似ていて、違いを見つけるのは難しいそうです。

タンパク質を構成する炭素の違いが、人間の何かに影響するってことあるかしらね?

B:イネーブラー(enabler)文字通り訳せば「可能にするもの」ですが

「我々の分野では縦糸に横糸を通すようなものをイネーブラーと言います」、と話された方がいます。

そう言えば、コンピュータの世界では、(拡張機能など)何らかの機能を有効にするソフトウエアをイネーブラーと言うな、と思い出しました。

一般的意味を調べると、

1.実現する人[もの・要因](重要な要因)

2. 麻薬などの犯罪などに染まっていくのを黙認ないしは放置している人

という意味があるようです。