2009年2月

2009年2月

02/01 Sun

02/02 Mon 2月

02/03 Tue ウエブアルバム

02/04 Wed 恵方巻

02/05 Thu 歴史

02/06 Fri スマートフォン

02/07 Sat

02/08 Sun

02/09 Mon Stem Cell

02/10 Tue 20周年、他

02/11 Wed 俳句・短歌

02/12 Thu 女性の強さ

02/13 Fri 電子地理教科書

02/14 Sat

02/15 Sun

02/16 Mon 昔も今も

02/17 Tue うさぎ

02/18 Wed 敬語教室

02/19 Thu 今週

02/20 Fri 加速度センサー

02/21 Sat

02/22 Sun

02/23 Mon ラン

02/24 Tue 落ち穂拾い

02/25 Wed 院中間発表

02/26 Thu 歴史教科書

02/27 Fri ウエブ認証

02/28 Sat

ウエブ認証

2009 年 2 月 27 日 金曜日

ニューズウイーク2009/3/4号に「ネット市場を揺るがす偽ウエブ認証」という記事がありました。

記事の要点をまとめると:

ネットで商取引などを行うサイトは「ディジタル証明書」というものを持っている。これにより利用者が使おうとしているウエブサイトが本物であるかどうかを証明している。現在この証明書は民間が発行していて、代表的な会社として「べリサイン(社)」がある。ところが、この会社の発行する証明書はMD5という5年も前に破られたアルゴリズムをいまだに使用していた(現在はSHAアルゴリズムを使うべき、とされている)、ビックリ!という話です。

さて、それじゃMD5とかSHAとは何か?

これらはハッシュアルゴリズムです(ハッシュは情報科では常識、知らない人は即調べること)。

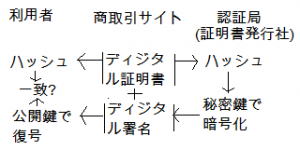

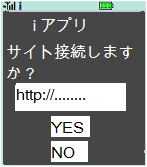

下図は、ハッシュを使ったサイト確認法を示しています。

先ずサイト側:

step1:商取引サイトは証明書発行社からディジタル証明書を買う。

step2:証明書発行社は、証明書を作ると共に、それをハッシュアルゴリズムにかけてハッシュ値を求める。

step3:ハッシュ値を認証局でもらった秘密鍵で暗号化し証明書に付ける(ディジタル署名)。(秘密鍵については、本サイト11/14参照)

次にユーザ側:

step4:サイトにアクセスしようとすると証明書とディジタル署名が自動的にダウンロードされる。

step5:証明書を、証明書発行時と同じハッシュアルゴリズムでハッシュする。

step6:ディジタル署名を公開鍵で開ける。

step7:step5とstep6の結果が同じか確認し、同じなら正しいサイトと認めて、取引に入る。

(一寸気になるのは、公開鍵のありかですが、べリサイン等の有力な会社の発行する証明書に関するものは、ブラウザに組み込まれているそうです)

===

歴史教科書

2009 年 2 月 26 日 木曜日

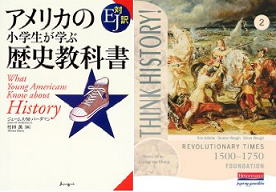

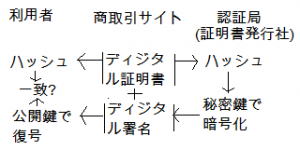

「アメリカの小学生が読む歴史教科書」(1)(Japan Books)を読んだら、面白かったので、イギリスの中学生が使う(とネットに書いてあった)歴史教科書「Think History」(2)もついでに読んでみました。

アメリカの歴史教科書(1)は、物語仕立てでアメリカ史全体をバランスよく記述してあります。アメリカは歴史が浅いせいもあり、話がリアルで現代との連続性も強く楽しく読んでいけます。この本は、英語と日本語が対訳になっているので、日本語を読んでいて「おかしいな?」と思ったら英語を読めばよく分かります。

Think History(2)は、大変ユニークです。イギリスの歴史を満遍なく学ぶという形式ではありません。テーマを決めて、資料を提供し、学生に考えさせるように作られています。

テーマは例えば、

(a)17世紀にイングランドはプロテスタントになったか?

(b)何故英国人は17世紀に市民戦争をやったか?

(c)エリザベスI世の頃、なぜ人々は貧しかったか?

(d)何故、フランスとよく戦争をやったのか?

等々、大小様々なテーマを考えさせます。

各テーマでは、先ず、考えるヒントになる図や文(資料)を3〜10個位用意し、学生に、「探偵になったつもりで推理せよ」、とか「テレビのレポータになったつもりで絵を紹介せよ」、と言った、推理小説仕立てで進行します。

本来、歴史の面白さは、「残されている資料の断片から、全体像を推理する」面白さなので、この教科書は歴史の楽しさをそのまま凝縮した感じです。

また、本の中では、歴史的出来事に対する色々な見方が提示され、議論するよう促されます。例えば、

(a)この戦争には、この様な解釈と、あの様な解釈があるが、あなたはどう思うか?

(b)イギリスの伝統的な教科書には、このように書かれているが、どうしてこのように書かれるようになったと思うか?

(c)最も悪い犯罪は何か?最も悪い罰は何か?

など、といった風です。

(テーマ中心なので、歴史全体をバランスよく学ぶことはできませんが、考えたり、推理したり、議論したりするので、歴史に学ぶことが多くなると思います)

この本は英語ですが、絵が多く、文は平易で量も少ないし、内容が面白いので一気に読めてしまいます。これは日本の高校1年位の副読本に使うとよいと思います(大学の英語の教科書でもよいかもしれません)。私は第2巻から読み出しましたが、あまりに面白いので1,3巻も今日アマゾンに注文しました(各二千数百円です)。翻訳して出版するのもいいですね、誰かやりませんか?

院中間発表

2009 年 2 月 25 日 水曜日

今日は午後M1の中間発表です、今年は野里君だけなので気が楽です。そのあと3時からは、学科間の利害がからむ面倒な会議が待っていますが。

この所、よく雨が降りますね。先週の金曜、昨日、そして今日、菜種梅雨ってことはないでよね?それでは、オーキッドの続きを!

落ち穂拾い

2009 年 2 月 24 日 火曜日

(A)「男女の怪」から、一寸面白いアイデア2つ:

(1)「内と外」や「男と女」を反対語と習っていて、反対の言葉と思っている人が多いが、実は「補完語」である。

補完語とは両方そろって「全体」を表すもので、「反対」ではない(無くてはならない、相方(あいかた))。これを反対と思うところに争いが起こる。

(2)日本は「無思想の国」だと思われているが、実は「無思想という思想の国」である。無思想という思想では(1)説明する必要がなく、(2)考える必要がなく、(3)良いものは何でも受け入れられる。(ホントかな?)

(B)「わたしが子どもだったころ」から(文と内容は大幅に変えている)、

色のついたメガネを人に売る商人は詩人や哲学者だ。

バラ色のメガネをかければ世界はバラ色に見え、黒色のメガネをかけると地上は涙の谷になる。

(C)「ラン展」より。

(1)今年の目玉、コバチー:2002年にペルーの山奥で発見されたラン(100年に一度の発見と言われる)。特別ショーケースで展示、花びらはエンジ色のビロードって感じ。

(2)(全然関係ない私的感想ですが)バラはアラハタ、ランはセレブなアラフォーって感じがします。

memo:今朝出勤途中体調不良で二宮神社からタクシーに乗る(ここ4,5年で3度目)。

ラン

2009 年 2 月 23 日 月曜日

「世界らん展」(東京ドーム)に行ってみました。

野球場に花が咲いたようでした(本当に咲いてるんですが)。

♪花屋の店先に、、、この中で誰が一番だなんて 争うこともしないで バケツの中 誇らしげに しゃんと胸を張っている♪

ってなことはなく、

みんな、私が一番きれいだと、誇らしげに胸を張っていました。

以前から「色々な所でランと呼ばれているものが皆同じものではなさそうだ」と気になっていました。例えば、エビネやシンビジウムのことをランと言うのを聞いたこともあるし、カトレアという名もよく聞くし、といった感じでした。

それでも、ランの英名はカトレアだろうと思っていたのですが、会場でのランのネームプレートを見ると、オーキッドと記されています。

家に帰り、カトレアとオーキッドの関係を調べてみました。

植物の分類ではラン(英名:オーキッド)は科で、カトレアはその下の属でした。

具体的には:オーキッド(ラン)科の中に、

カトレア属、エビネ属、コチョウラン属、シュンラン属、アツモリソウ属等があり、シュンラン属の一つにシンビジウムがありました。

人間で考えると、ヒト科の中にヒト属やゴリラ属、チンパンジー属があります。ですから、カトレアとシンビジウムはヒトとチンパンジー位離れたランだということが分かりました。

ちなみに、

(1)カトレアは、洋ランの女王と言われ、

(2)オーキッドはギリシャ語の睾丸からきた名前だそうです。

==

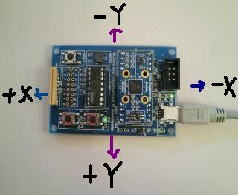

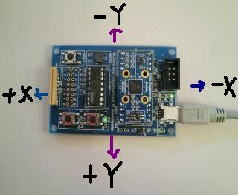

加速度センサー

2009 年 2 月 20 日 金曜日

最近、加速度センサーは小型化されWiiなどのゲーム機でも使われるようになりました。加速度センサーは、左(x)右(y)上下(z)の加速度値を定期的にPCに送ります。

昨年は、加速度センサーで電車の運転技術を調べたりしましたが、今年は簡単なゲームを作ってみました。3つ動画で紹介します。

(1)たのシーソー

東京フレンドパーク風ゲームで、上から落ちてくるボールを、シーソーで運んで一番下の箱に入れます。右下で動かしている四角いボードが加速度センサーです。

_(Click!)

_(Click!)

(2)ころころコロリン

加速度センサーをモニター画面の上に貼り付けています。モニターを左右に動かすと、モニターに表示されている動物が左右に転がります。

_(Click!)

_(Click!)

(3)忍者カメ

ウサギがカメを追いかけます。加速度センサーを傾けるとカメを動かすことができるので、ウサギに捕まらないよう逃げ回ります。どうしてもウサギの方が速いので、カメは追いつかれますが、このカメは(加速度センサーを上に振ると)ジャンプしてウサギから逃げることができます。

_ _(Click!)

_(Click!)

このウサギは赤ちゃんの頃ウサギ屋さんで小学生に売られ、育てられましたが、運よく脱出に成功したラッキーなウサギです。

今週

2009 年 2 月 19 日 木曜日

2/14:日本各地で、観測地点での2月の最高気温を更新しました。

この所、私的ストレスが溜まっていたので、14,15の2日、家庭菜園の天地返しをしました。シャベルで土を掘り起こしていると気持ちが”清々”し、ストレスが消えていきます(不思議)。この畑には来週ジャガイモ(北あかり)4Kを植えます。

2/15:バイオリニスト”天満敦子”の「望郷のバラード」というCDを買いました。私は、クラシックは嫌いじゃないんですが、曲からメッセージを感じるほどの”通”ではありません。ただ、このCDからは強く伝わってくるものがあり、お勧めです。自宅ではご近所が気になりボリュームを上げられないので、研究室へ持ってきて両隣が留守の時ボリュームを上げて聞いています。ご希望の方にはお貸しします。

2/16:卒研の発表でした。皆さんリラックスして発表され、文句無しでした。

朝、通勤途中”コカコーラゼロ”を買って飲んでしまいました。私は、これを飲むと必ず翌日胃が痛くなるので飲まないようにしているのですが、時々どうしても飲みたくなり飲んでしまいます。

2/17:大学院の発表日です。今年、本研究室は修士4名、博士1名で発表者が多いのと、大学院の発表は少しハードルが高くなるのでプレッシャーがかかりました。発表で一番大変なのは学生さんですが、指導教員も「予期せぬ所を突っ込まれてうまく答えられなかったりすると困るな」なんて思うとプレッシャーなんです。

午後には胃が痛くなってきました(プレッシャーの精かコカコーラの精か不明ですが)。研究発表の方は、細かな点は、いくつかありましたが、おおむね良好で終えることができました。

帰宅時には雪が降り出しました(船橋地区初雪)。私の胃は雪センサーで、雪が降る前は胃が痛むので、この日の胃痛は雪のためだったかもしれません。

2/18:大学院の発表後は、担当教員が一人一人について報告書を書き、副査に押印してもらい大学に提出します。博士に関しては、さらに教授会で研究概要と審査結果を報告します。18日は、これらの資料を作成し、提出しました。

ちなみに、大学院の論文提出では審査料が取られるそうですが、担当教員に入ってくるわけではありませんので。

2/19:午前中、学生さんの就職相談、学会誌掲載に関する学会との交渉、修論発表に関する産総研との連絡などで、アッという間に午後です。

2/20:28日に(来年度入学予定者への)合格者説明会というのがあり、その打ち合わせの会議があります。

2/23:大学院入学試験です。

敬語教室

2009 年 2 月 18 日 水曜日

私は電話中によく(”ご連絡”と”お電話”)の使い方で混乱する時があります。

(ケース1)”ご連絡”:

(i)何かの時に、連絡して欲しい場合、例えば、「本が届いたら連絡してください」というのを敬語を使って言うとどうなるでしょうか?

× 「本が届きましたら、ご連絡していだだけますか?」

この「ご連絡」は「連絡する」という私への動作に対して「ご」が付くので誤りです。

正解は、

○ 「本が届きましたら、ご連絡いただけますか?」

この「ご」は相手の連絡動作に「ご」を付けているので正解です。

(ii)使い方が少し違いますが、次も正しい表現です。

○「ご連絡が遅くなり申しわけありません」

(ケース2)”お電話”:

「私に電話して欲しい」を敬語表現にする場合です:

×(私に)「お電話していただけますか?」

は、誤りです。

○「

お電話いただけますか?」

○「お電話いただけると幸いです」

が正解です。

ケース1とケース2から分かることは、「ご〜して」、「お〜して」は×です。

(ケース3)私がよくいくお蕎麦屋さんには、優秀なアルバイトの女性が働いていますが、唯一、気になっているのが、天婦羅を注文した客に、

×「天婦羅は、天ツユでいただきますか?それとも抹茶塩でいただきますか?」と聞くことです。

店側が「いただく」は変だろ!

○「天ツユでお召し上がりになりますか?それとも抹茶塩でお召し上がりになりますか?」

だと思うのですが、言ってあげるべきか、あげざるべきか悩んでいます。

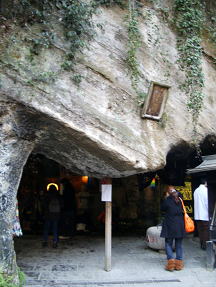

==京都嵐山・清涼寺

うさぎ

2009 年 2 月 17 日 火曜日

昨日紹介した本「わたしが子どもだったころ」には、著者の母の兄たちが(子供のころ)学校をサボってカイウサギを育てて商っていた、という話が出てきます。

今、ウサギを商売で育てている子供はいないと思いますが、私が小学生の頃は子供のアルバイトでした。(4年生の頃だったと思いますが)ウサギ屋さんで手のひらに乗るような子供のウサギを買って(10円)きて、リンゴ箱に金網を張った小屋を作り、その中で育てます。

餌は、野原で草を採ってきたり、八百屋さんで残った大根の葉をもらったり、お豆腐屋さんでオカラをもらってきたりします。4,5カ月たって大人になったウサギはまた、ウサギ屋さんが100円で買ってくれます(当時の100円は今の1000円位の感じ)。こうして、5匹位(一度に一匹)育てました。中には、近所の秋田犬に小屋を壊され食べられたものもありましたが。

(ただ、この話には続きがあります)

その後、私は中学に電車通学することになりました。そしてその電車はウサギ屋さんの裏を通ります。すると、ウサギ屋さんの裏庭にはウサギの毛皮が沢山干してありました。エ〜!小学生の頃、育てて売ったウサギって、あんなにされちゃってたんだ!ショック!

==今日は大学院の論文発表です。ただいま準備中です。

昔も今も

2009 年 2 月 16 日 月曜日

エーリッヒ・ケストナー「わたしが子どもだったころ」少年文学全集・岩波書店

阿川佐和子さんと養老先生が、いい本だと書いていたので読んでみました。この本の良さが分かるのは40歳過ぎかな、という感じです(小学生で、この本を読まされたら本が嫌いになるのではないかと心配です)。

この本は、今から50年ぐらい前に、著者(50歳位)が子どものころのことを書いているので、約100年位前の話です。

でも、改めて気付かされたのは、現在我々が直面している様々な問題が、決して新しいものではない、ということです。

(1){工業化が進み、くつ工場がくつ屋に勝ち、家具工場がさしもの師に勝ち、陶器工場が陶工に勝ち、、、、と職人が次々と職を失い、「芸は身を助く」は、真実ではなかった。}

この様にして多くの人が職を失っていきましたが、エーリッヒのお母さんは強引に美容師の弟子になり、必死で美容師の資格をとります(病気で死にかかっていても、客を取られるといけないので休みません)。今の不景気もタフに乗り切らなくちゃいけませんね。

(2)著者が50歳のころ母(80歳)は認知症になり、療養所で監視と看護が必要になりました。その時の様子を著者は次のように書いています。

{「エーリッヒはいったどこにいるの?」母はむすこのことをわたしにきいたのだ!。

今、母の目は、わたしをさえ、彼女の唯一の目標と幸福であったわたしをさえ、忘れてしまった!だが、忘れたのは目だけで、母の心は忘れていなかった。}

泣かせますね!(恥ずかしいことですが)私は初めて認知症の母を持った人の気持ちが分かりました。

(3){私の母は四十になった、四十といえば、そのころは今日よりたっぷり老い込んでいた。}

今でも、よく、「最近の六十は昔の六十より若い」なんて言いますよね。

(4){リーナおばさんが静脈瘤をおかして、はあはあいいながら階段をあがってきた。}

これ、多分、私と同じ下肢静脈瘤だと思います。

==今日は恒例、卒研の発表日です。準備風景です。

電子地理教科書

2009 年 2 月 13 日 金曜日

ITがこれほど進んだにもかかわらず、教科書は昔のままです。特に、地理などは、GoogleEarthなどと連携することにより、よりダイナミックに自習もしやすい電子教科書ができのではないかと考え、地理の電子教科書を作ってみました。

特徴は以下の通りです。

(1)マウスでページをめくれる。

(2)写真をクリックするとGoogleEarthが動き出し、現地へ案内する。

(3)GoogleEarth上の

マークをクリックすると、解説や写真、動画などが表示される。

(4)オントロジー検索を実装。

電子教科書操作の動画をご覧ください。

_ _(Click!)

_(Click!)

==その他

1.WebAlbum使ってくれる人がいないので、入口のページにマニュアルと、ダウンロード用QRコードを載せました、使ってみてよ!。

2.昨日から暖かくなり、昨日出勤ウオーキング時に今年初めてコートを脱ぎました。

3.今日は、さらに暖かくなり春一番が吹くというので、春のコートに替えました。

4.昨日は卒研生の発表練習、今日は院生の発表練習です。

5.2/11の美少年は誰だという話ですが、ここ3年以内の学生さんは良く知っている人です。名前を聞くと、みんな「ホント?」と言いますが。

==嵐山温泉

女性の強さ

2009 年 2 月 12 日 木曜日

先日(1/29)一寸紹介した「男女の怪」に以下のような話が出てきます。

(1)女性の方がタフで立ち直りが早い。

(2)女の方が現実的で自立している。

(3)男の子は繊細で放っておくと「いい子」になり、女の子は放っておくと元気で活発になる。そこで、男の子には「男らしく」ってハッパをかけ、女の子には「おしとやかに」って押さえてバランスが取れる。

私の観察では、クラスで女性が3割を超えると女性主導のクラスになります。要するに、男女のパワー比は男3で女7ということです。

以前から「女性は体が小さいのに、気が強いな」と思うことがよくありました。会議で立派なことを言っている先生が奥さんのご機嫌にビクビクしているのを見ることもよくあります。何で「男は女に頭が上がらないのか」も長年の疑問でした。

「男女の怪」の中で、「エーリヒ・ケストナー著:わたしが子どもだったころ」という本を褒めているので、今、読んでいます。その中に、次のような一節が出てきます。

**著者の祖先に関して教会の記録簿(名前、生年月日、結婚の日、死亡日、が記載)を元に語っている部分**

{夫たちは職人で子供がたくさんあり、妻より長生きした。妻はたいていお産の時死んだ。生まれた子の多くは母といっしょに死んだ。ケストナー家においてそうだったばかりでなく、ヨーロッパやアメリカの全体においてそうだった。イグナツ・フィリップ・ゼンメルワイス博士が産褥熱を根絶させてから、やっとそれは改善された。ほぼ100年前(1850位)のことだ。}

お産で命を落とす女性が非常に多かったと推測されます。

それでは18世紀以前は、どれくらいお産で命を落としたのかと思い、ネットで調べてみますと、「お産による死亡率は高かった」とはありますが、%は示されていません。アフリカでの現状が参考になるかと見てみますと、サハラ以南では22人に1人が亡くなり、最悪のニジェールでは7人に1人が亡くなっているそうです。

私も少し乱暴な仮説を立てて推定を行ってみました。その仮定とは「男女の平均寿命は同じ」というものです。現在女性の平均寿命が男性より約7年長い(男79、女86)のですが、これは出産時の死亡率が劇的に低下したしたため、と仮定して方程式を立ててみますと、

86(10-x)+20x=790(xは10人中、亡くなる人の数)

これを解いてみると、ほぼ1割の女性が出産時に亡くなっていたことになります。これはアフリカのデータともほぼ一致します。

もし、生まれてくる時、神様に男になるか女になるかと聞かれて生まれてきたとすると、女性はハイリスクハイリターンを選んだ人ということになります。

結論:15万年もの長い歴史の間、女性は20歳前後で生命の危機に直面してきたので、ビクビク怖がってばかりはいられず、いつも覚悟を決め、腹を据えて生きていかねばならなかったと思います。この様な生き方がDNAの中に組み込まれているので、女性は体は小さくても気や精神力が強く、現実的で、パワフルになり、男性は女性にかなわないのではないでしょうか。

==鎌倉

俳句・短歌

2009 年 2 月 11 日 水曜日

(A)年に1回、NHK全国俳句大会が開かれます。2月8日に放送がありました。

入選作品の内、私が気に入ったものは以下のものです。

(1) 一盞(いっせん)の佳酒 千本の山桜

「いっせん」は、「杯に盛られた酒」です(いっさん、とも読む)。

(2) 花こぶし 空のほぐれてゆくごとし

以下ジュニアの部の作品

(3) 餌やりで 金魚のママになった気分

(4) 夏休み 時間は僕をおいてゆく

(5) 春風を 追い越すために走りけり

(B)年に1回、NHK全国短歌大会が開かれます。2月1日に放送がありました。

入選作品の内、私が気に入ったものは以下のものです。

(1) カーテンの向こう側には空がある 眠る前にはそうだったはず

(2) 王女をり 宇宙人をり武者もをり 劇を終へたる子らの校庭

20周年、他

2009 年 2 月 10 日 火曜日

(1)20周年記念パーティー:

3月1日(日)お茶の水で(確か1時からだったと思う)、学科20周年記念パーティーを開きます。参加費3000円らしい。

案内は、鶴風会の名簿を借りて出したようで、鶴風会に入っていなかった人には案内がいっていないと思います。また鶴風会に入っていても、住所非公開で登録されている方には案内が出せません。

もし、案内がいっていなくて、参加されたい方は松島先生にメールを送ってもらうのがベストですが、私へのメールでも結構ですし、このブログのコメントに書いてくれてもかまいません(コメントは私の許可がないと表示されませんので)。

締切は2月16日ですので、私に出席希望を送る場合、金曜までにお願いいたします。

(2)入試終わる(くだらない私の体調の話なので読まない方がいいです):

大学で行われる入試は2月6日で終わりました。今年は少し大変な役を割り当てられていたため、やっと一息ついた8日には体中が固まってしまい、8日、9日と連日マッサージに通いました。マッサージ師の人も、体に触れるや否や「どうしてこんなになっちゃったんですか?」と驚いていました。

今朝も5時前に上半身が痛くて眠れなくなり起きてしまいました。そういえば先週は新聞を見る暇もなかったなと思い、先週の新聞を開くと小学生の「感想文コンクールの優秀賞」が出ていました。読んでみると確かによく書けていて、感動しウルッと来るものも少なくありません。読んでいるうちに何だか心が解きほぐれる感じになりました。

6時になったのでバナナとパンを食べ、冷蔵庫に残っていたユンケルを飲んだところ眠くなりあっという間に2度寝してしまいました。9時近くに目を覚ますとだいぶ体の痛みも少なくなって体を動かす気力がでてきました。今日は気温も上がり3月並みだそうで、私の楽しみの一つである船橋ロフトのポスターショップに寄り道してポスター観賞をしてでてきました。少し心にも余裕がでてきました。(小学生の作文って感じですね)

==

天龍寺(一番下は天龍寺のお隣かも)

Stem Cell

2009 年 2 月 9 日 月曜日

最近毎日のように幹細胞のニュースが新聞に出ているので、ある程度理解しておく必要があるな、と思っていたら、本屋さんにSTEM CELLSという表紙のTime誌(2009/2/9号)をみつけたので読んでみました。私のような素人でもまあまあ分かる話になっていたので、まとめてみました。

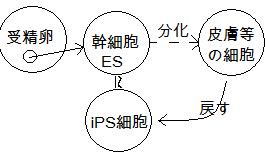

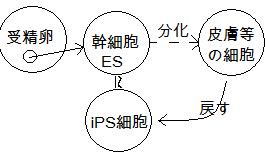

(知識1)受精直後の細胞からは、胚性幹細胞(Embryonic Stem Cell)とか万能細胞とか呼ばれ、皮膚や内臓など何にでも分化できる細胞を取り出せる。幹細胞は再生医療に利用できるため注目を集めている。

(知識2)幹細胞を医療に利用しようとすると2つの方法が考えられる。

(1) 受精直後の胚性幹細胞を利用する:これはES細胞と呼ばれる。

(2) もう一つは、一旦皮膚などに分化してしまった細胞を元に戻して疑似的なES細胞を作る:これがiPS細胞である。

(1)のES細胞は受精卵を使うため倫理的問題が発生する(発ガンの可能性もある)。

(2)のiPS細胞は、生成にレトロウイルスというガンと関係のあるウイルスを使うため悪い影響が残る可能性がある。

これを解決するため、現在、安全なiPS細胞を作る方法が研究されている。

(知識3)iPS細胞の作り方は簡単:

細胞には遺伝子が約3万個有るが、この内多くの遺伝子は眠った状態にある。この眠った状態を起きた状態にするスイッチ遺伝子が約2000ある。このスイッチ遺伝子の内、4つが細胞を初期状態(分化前の状態)に戻すスイッチである。

既に皮膚などに分化した細胞に、ウイルス内で活性化している4つの初期化スイッチ遺伝子を注入すると、分化した後の細胞は自分の初期化スイッチが押されたと勘違いし初期化を始める。その後、今度は細胞本来の初期化スイッチ遺伝子が活性化し、(細胞に注入された)ウイルスの初期化遺伝子は眠った状態になる。

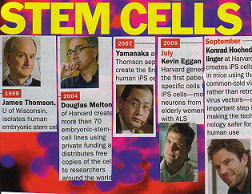

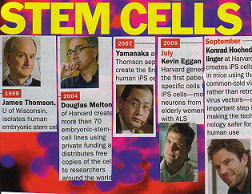

幹細胞研究の年表

1998:ウイスコンシン大Thomson教授が、人のES細胞を分離に成功

2001:ブッシュ大統領は、人のES細胞研究への公的予算を制限

2004:ハーバード大Melton教授は私的予算でES細胞を世界の研究者に配布

2006:山中教授はマウスの皮膚細胞からiPS細胞を作る(レトロウイルス使用)

2007:山中教授とThompson教授は(独立に)人のiPS細胞を作ることに成功(レトロウイルス使用)

2008/7:ハーバード大Eggan氏は高齢の患者からのiPS細胞を元に運動神経を生成

2008/8:Melton教授は幹細胞を使わずに、(病気で)インスリンを作れない(マウスの)膵臓の細胞を、インスリンを作れる細胞に変化させた(Melton教授がこの世界に入ったのはお子さんの膵臓病がきっかけ)

2008/9:ハーバード大Hochedlinger氏は、マウスのiPS細胞をレトロウイルスではなく、(安全な)風邪のウイルスで作ることに成功

2008/10:Melton教授らが人のiPS細胞を、iPS細胞を作る4つの遺伝子の内2つを化学薬品で代行する方法で作成

2008/10:山中教授はマウスのiPS細胞をレトロウイルスを使わずに作成(大腸菌のプラスミドを使用)

(個人的には)「細胞内にリセットスイッチがある」とういうのに驚きます。ゲーム機やPCのリセットスイッチと同じなんですよ、細胞もプログラムで動いてるってことでしょう?

スマートフォン

2009 年 2 月 6 日 金曜日

オバマ大統領がホワイトハウスへのブラックベリーの持ち込みを(取り上げたいなら私の手から引っぺがす覚悟がいるぞ、と頑張り)認めさせたそうです。ブラックベリーって何だ?と思ったらiPhoneのライバルのスマートフォンだそうです。

アメリカではブラックベリーの利用者が現在1900万人、iPhoneは1000万人の利用者を目指しているそうです。ブラックベリーの強みは小型キーボードのようです。

(スマートフォンとは携帯情報端末(PDA)に電話機能を付けた感じです。日本の高機能携帯との違いは、スマートフォンの方がPCとの連続性がある、というところでしょうか。iPhoneの問題点は電池がすぐなくなることのようです)

ニューズウイークによると、今アメリカはiPhone用ソフトの開発ラッシュだそうです。

iPhone用ソフトはプログラミングが簡単で、アイデアが浮かべば1人で2週間もあれば作成でき、子供でも1億円位稼ぐ可能性は十分ある、と紹介されていました。

現在ヒットしているiPhoneのアプリの例は、

(1)しゃべりながら画面に触れると声色が変わる「ソニック・ボイス」、

(2)電子オカリナ(売上1億円)

などだそうです。

来年度はひとつiPhone用ソフト開発をやってみますか。

アップルのサイトには以下のようにあります:

(1)「iPhoneデベロッパプログラム」では、iPhoneおよびiPod touch向けのアプリケーションを開発したり、デバッグしたり、配布するために必要な全てのプロセスを提供します。開発リソース、iPhoneの実機での検証、App Storeでの販売という一貫したプロセスを備えており、コーディングから配布に至るまでのすべての環境を提供します。

(2)大学向け教育サービスもあるようです。

http://developer.apple.com/jp/iphone/program/university.html

(来年度の卒研生へ:希望者は早めに手を挙げてください)

==

今日はこれから、今年2度目の入学試験です。

==

左から、ブラックベリー、iPhone、iPod-touch

歴史

2009 年 2 月 5 日 木曜日

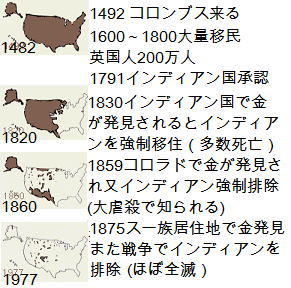

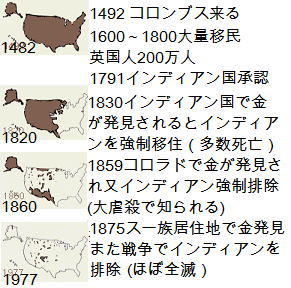

先日(1/20)紹介した「自爆する若者たち」の中で、”ヨーロッパ人の世界進出”が紹介されている。図は、その様子で、ヨーロッパ人は1490年当時赤線内に住んでいたが、1918年には中国と日本など茶色い部分を除きほとんどの地域を支配するようになった。これは「ヨーロッパの奇蹟」と呼ばれるそうである。

ヨーロッパ人の進出をアメリカに着目してみてみる。1490年にはアメリカインディアンが北アメリカで、のどかに暮らしていたが、その生活圏は図の茶色部のように急速に奪われていく。

インディアンが土地を奪われていく過程は悲惨なもので、以下のステップの繰り返しある。

step1:ヨーロッパ人がインディアンと居住地に関して契約を結ぶ

step2:その後インディアン居住地が有用な場所だと分かる

step3:契約を破棄し土地の譲渡をせまる

step4:インディアンが納得できず反抗してヨーロッパ人に犠牲者がでる

step5:犠牲を人種の感情的怒りに結びつけ圧倒的火力でインディアンをせん滅する

(step6:降伏後も時々約束を破り攻め込む)

コメント1:無法の限りを尽くし、奪い取った後は順法を強いる。歴史ってこんなものだと思っていなくてはなりませんね。

コメント2:選択の余地がない状況に追い込み、反抗されて犠牲者がでると、圧倒的軍事力で攻め込み支配権を取る、ってパターン、聞いたことがありますね。

コメント3:”ヨーロッパの奇蹟”って世界中でこんなことやってたんでしょうね。

恵方巻

2009 年 2 月 4 日 水曜日

(1)昨日帰宅時、新津田沼や新鎌ヶ谷の駅で恵方巻(えほうまき)を売っていました。恵方巻なんて風習は関東にはなかったので、今年が関東恵方巻元年だと思います。誰かが仕掛けたか、テレビででもやったんですかね?

節分昔話

(2)私が最初に勤務した場所は永田町だったので、節分にはみんなで日枝神社の豆まきに行きました。ゲストが高いところから、5cm角位の袋に入れた豆を投げ、みんなで奪い合います。拾う方は芋を洗うような混雑で、たった1,2袋を取るのに眼鏡を壊したこともあります。確か、増位山(昔の関取)なんかが豆を投げていました。

(3)子供の頃は、棒の先にイワシの頭を挿し、ヒイラギの枝と一緒に門や家の外壁に挿しました。夜、「鬼は外」「福は内」と豆を巻きましたが、最後はカマドの所へ行き「カマドの前でぶっとめろ!」と言ってカマドに豆をぶつけます。

この「カマドの前でぶっとめろ!」は、誰に聞いても知らないというので茨城南部のローカルな風習かもしれません。

==

鎌倉・銭洗弁財天入口

ウエブアルバム

2009 年 2 月 3 日 火曜日

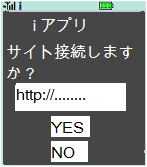

今年の卒業研究の一つに「ウエブアルバム」があります。ウエブアルバムとは、携帯電話(docomoのみ)で写真を撮り、GPS位置情報を付けて本ホームページのウエブアルバムコーナーに送ると地図上に貼り付けられ、ネットを通してみんなが見られる、というものです。

ウエブアルバム

このホームページの入口のページの「ウエブアルバム」からも見られます。

さて、折角作ってもらったので公開実験をしてみようと思います。興味をお持ちの方は遊んでみてください。

(システムはdocomoのiアプリで制作したため、他社の携帯では利用できません)

利用手順は以下の通りです。

STEP1:iアプリ(WebAlbum)のインストール

携帯電話で、

http://fry.no.coocan.jp/WebAlbum/Download.html

にアクセスして、WebAlbumをダウンロードして下さい。

STEP2:WebAlbumの実行

この実行は、(1)GPS位置情報の取得、(2)写真タイトルと本文の入力、(3)写真撮影、(4)写真の送信、の順に行います。

STEP2-1:iアプリを起動(以下のような画面になる)

STEP2-2:YESをクリックすると、

”位置情報取得”と表示されるので”選択”

STEP2-3:GPSで取得された位置情報が表示されるので、

OK をクリック

STEP2-4: ”アプリの起動”と表示されるので”選択”

STEP2-5:”指定されたソフトを起動しますか?”と聞いてくるので、YES。

STEP2-6:次の画面になる

STEP2-7:タイトルと本文を入力

(注1)この時、携帯によってはボタンプッシュに対する反応が信じられない位遅くなるので辛抱強く反応を待つ。それでも反応がなければもう一度クリックして待つ。

(注2)タイトルと本文を入力しないと写真を送信できない。

STEP2-8:(決定ボタンの左上の)”撮影”ボタンを押す

(撮影可能になる)

STEP2-10:決定ボタンで撮影

STEP2-11:”確定”ボタンで確定

STEP2-12:(決定ボタンの右上の)”送信”ボタンで送信

これで終わりです。

(注3)位置情報取得はGPSの付いていない携帯を考慮し、携帯のGPS機能を使っていません。そのため、位置精度は300m位誤差があります。

(注4)実験システムなので、一度アップした画像と文は私しか直せません。

(注5)実験システムなので、画像が消えてしまう可能性もあります、大切な写真はバックアップを取っておいてください。

(注6)公序良俗に反する写真はアップしないで下さい、アップされた場合この実験は終了します。

(注7)こちらの実験では携帯に異常はでませんでしたので問題ないと思いますが、万が一トラブルが発生しても当方は責任を負えませんので、自己責任ということでお願いいたします。

2月

2009 年 2 月 2 日 月曜日

2月(きさらぎ:着更着(寒くて重ね着)が語源らしい)

2/3 節分

2/4 立春

2/6 入試

2/16 卒論発表

2/17 修士、博士論文発表

2月は意外と予定少ないですね。でも、それに関連する仕事が結構多いんです。

梅が咲きだしました。

昔、福岡に行った時、あちこちに「飛梅(とびうめ)国体」というポスターが貼ってありました。タクシーの運転手さんに「飛梅」って何ですか?と聞いたところ、

菅原道真公が太宰府に左遷された時(901年)、道真公を慕って京都から飛んできたという梅だ、と教えてもらいました。現在、本殿に向って右側の御神木が飛梅だそうです。

古今和歌集から紀友則の2首:

雪ふれば木ごとに花ぞさきにける いづれを梅とわきてをらまし

(雪が降ってどの木にも花が咲いたようだ、どれを梅だと見分けて手折ればよいのだろうか)

君ならで誰にか見せむ梅の花 色をも香をも知る人ぞ知る

(”君”は元々男性を指すようですが、今風にセックスフリーで捉えた方がいい歌になりますね)