2008年3月

2008年3月

03/01 Sat

03/02 Sun 裁判員制度

03/03 Mon

03/04 Tue

03/05 Wed

03/06 Thu 松山

03/07 Fri

03/08 Sat

03/09 Sun 曽野綾子氏

03/10 Mon

03/11 Tue

03/12 Wed 好文木(こうぶんぼく)= 梅

03/13 Thu

03/14 Fri

03/15 Sat

03/16 Sun 卒業

03/17 Mon

03/18 Tue

03/19 Wed 最後の春休み

03/20 Thu

03/21 Fri

03/22 Sat

03/23 Sun 年度末

03/24 Mon

03/25 Tue

03/26 Wed 花粉症

03/27 Thu

03/28 Fri

03/29 Sat 舞って桜

03/30 Sun

03/31 Mon

舞って桜

2008 年 3 月 29 日 土曜日

27日、上野と隅田川へお花見に行きました。上野は一応満開とのことでしたが、見た感じでは八分咲きでした。私は以前から、桜の花びらは散らなければ満点なのにと思っていました。27日の桜は、花びらが一片も飛ばず完璧でしたが、何か物足りない感じがしました。

そこで”桜は花びらがハラハラ舞ってこそ桜なんだ”と気付きました。”惜しむ気持ちも含めて美しいんだ”と。

メディア的に考えると、

桜以外の花は咲いている姿だけが花の”静止画像”であるのに対し、

桜は、舞う花びらも含めて花の”動画像”ということになります。

動画像の方が静止画像よりアピール度が高いので、桜が心に留まるはずです。

この動画と静止画のアイデア、デートやお花見に使えると思います(このサイトを読んでいる人は、ほとんどいませんから)。もし、恋人がこの話で感動しなかったら、風雅を理解できない人なので、早く別れましょう。

===

(突然ですが)おわりに

昨年の今頃、”夏休みまで続くかな?”なんて思いながら「雑記帳」を書き始めました。今回、皆様の関心に支えられ、年度末を迎えることができました。

同じパターンをいつまでも続けるのは”すさまじきもの(枕草子:興ざめするもの)”となる怖れがあるので、一旦、雑記帳を閉じることにしました。

長い間、ご協力どうも有難うございました。

==訂正==

終わりに当たり訂正があります。

m21のナイヤガラの写真で、(私の不案内で)\"カナダ側ナイヤガラ\"と書いてありますが、正式には”カナダ側から見たアメリカ滝”だそうです(ナイヤガラのプロからご連絡を頂きました、どうもありがとうございました)。

======

来年度は、ブログで再スタートすべく準備中です。最初は試運転って感じで始めますので、色々不手際がありそうですが辛抱強くお付き合い下さい。皆様の書き込みも期待しています。

URLは、

http://test1.fry.is.sci.toho-u.ac.jp/2008/blogn/index.php

の予定ですが。少なくとも、

http://www.fry.is.sci.toho-u.ac.jp/

の2008年版HP、メンバーから辿れるはずです。

来年度も、よろしくお願いいたします。

花粉症

2008 年 3 月 26 日 水曜日

(1)今、図書館の3階で、人目を忍んで花粉の電子顕微鏡写真展が開かれています。いくつかの写真を撮影してきました。最もポピュラーなスギとヒノキは球形でそれほど悪いヤツに見えません。桜とピーマンは似ています。いかにも悪そうなカントータンポポとブタクサですが、私には影響ありません。

(2)2週間くらい前から本格的に花粉が飛び出し不快な日が続いています。

”マスクにガーゼをはさむとよい”というテレビ放送があったので、試してみましたが、なるほど、グー!です。ただ、息が苦しくて、昆明で高地トレーニングをしている感じです。

(3)母に、”花粉症なんだ”と言ったら、”生意気に!”という返事が返ってきました。昔の人から見ると花粉症は近代的でカッコよい症状のようです。昔は不潔なものを食べていたので、アレルギーにならなかった、と言った説もありました。

そう言えば、私10数年位前にピロリ菌の除去をやってから花粉症が発症するようになりました(因果関係はないと思いますが)。

(4)大学のバーチャルラボラトリというサイト

http://www.mnc.toho-u.ac.jp/v-lab/

には、花粉、アホウドリ、薬草など東邦っぽい色々な面白い解説があります。花粉に関しては日々の飛散状況なども掲載されています。お薦めです。

(5)花粉症対策:

(a)北海道物産展で売っている「ハッカ油」をマスクに点けるとよいそうなので買ってきました。

(b)クシャミが出たら、クシャミで喉が傷つき、喉から風邪をひくので、V3000ノンシュガーのど飴をなめます。

年度末

2008 年 3 月 23 日 日曜日

(1)チベット問題:

チベットの歴史を簡単にまとめると以下のようです。、

「チベットは1951年中国の支配下に入れられ、(一応自治区となっているが)チベット人は不利な扱いを受けたり、文化、生活、風俗が破壊され、これに反対し抵抗する動きは弾圧された。特に、1959年の独立運動では多くの犠牲者を出し、ダライ・ラマ等多数のチベット人がインドに亡命した。最近は鉄道開通で圧倒的資本力を持つ漢民族が多数流入し社会支配と差別が急激に進んで不満が爆発した。」

中国政府の頑固で容赦ない態度から察するに、また多数の犠牲者がでると思われ胸が痛みます。

パレスチナやバルカン半島周辺(セルビアなど)で延々と繰り返される民族問題、報復と不幸の連鎖は、このような形でスタートしたのだろうと思います。今ならまだ間に合います。新たに人類の不幸の種を撒き、育てることのないよう、中国政府に自制ある対応を望みます。

(2)桜開花(東京、静岡、など):

平年より6日早く、昨年より2日遅いそうです。1週間後が見ごろだそうで、楽しみです。。昨日(私は)は今年初めてモンシロチョウを見ました。

==

問題:写真は北習志野のホーム下のレールに出現した木の床です。何のために敷いたと思いますか?

夜間工事が行われ、自動車が入り込んだりするのだそうです。

また、以前書いた、新京成車内に週刊誌の中吊り広告がないのは私鉄グループの紳士協定によるものだそうです。

最後の春休み

2008 年 3 月 19 日 水曜日

卒業式を終えた春休みって少し空虚で、少しせつない思いなんかが残ってたりしますよね。

ユーミンの「最後の春休み」は、この感じをよく表現しています。ユーミンの曲の中ではあまりメジャーじゃないので知らない人もいるかと思い掲載します。

<一番の歌詞>

春休みのロッカー室に

忘れた物を取りに行った

ひっそりとした長い廊下を

歩いていたら 泣きたくなった

目立たなかった私となんて

交わした言葉 数えるほど

アルファベットの名前順さえ

あなたはひどく 離れてた

もしもできることなら この場所に

同じ時間に

ずっとずっと うずくまっていたい

もうすぐ別の道を歩き

思い出してもくれないの

たまに電車で 目と目が合っても

もう制服じゃない

==

メロディーもいいので是非聞いてみて下さい。

http://www.youtube.com/watch?v=rNVgH_jRuow

上のyoutubeのものは消されるかもしれないのでメロディーだけなら、

http://www.hi-ho.ne.jp/momose/mu_title/saigono_haruyasumi.htm

にも有ります。

===

レアルマドリッドの本拠地のサッカー場の写真を送ってもらいました。海外物が不足していますので送って下さい(特にしょっちゅう海外へ行ってる人)。ここにアップしておくと、すぐ見られるので好評ですよ。

卒業

2008 年 3 月 16 日 日曜日

14日は卒業式でした(卒業式にしてはめずらしく雨模様)。ご卒業、おめでとうございます。

今年の卒業生の特徴は、

(1)研究室を超えた大きな友達の輪ができていました。今月はじめ、夜行バスで関西へ(写真(上)の18人)団体卒業旅行に行ってきたそうです。

(2)先輩の大学院1年生とも交流があったようで、卒業式の後、プレゼントが贈られていました(写真下)。

(3)大学も気に入っていただいているようで、3月いっぱい大学へ出て来られる勢いです。既に、これから2回テニスコートが予約されています。

総括すると、よい仲間達と出会い、学生生活を楽しんだ、というところかと思います。大学も、よい場所を提供できてよかったと思います。

そうそう、

(4)村田君も博士を取られ卒業です。合計9年大学に席を置かれたことになります。

(5)卒業生の野里君(これから大学院へ進学)は、すぐ上のお兄さんが今年生物科の大学院出られ、一番上のお兄さんも本研究室で博士を取られているので、3兄弟優秀な成績で本学を出られたことになります。

東邦を愛していただき、大学としても嬉しいことです。

Bon voyage!(良き航海を!)

好文木(こうぶんぼく)= 梅

2008 年 3 月 12 日 水曜日

(1)中国の故事に

「文を好めば則ち梅開き,学を廃すれば則ち梅開かず」

(意味:学問を怠ると梅の花が咲かず、励むと花が開く)

というものがあり、梅は好文木とも呼ばれます。

水戸偕楽園の”好文亭”は、ここから命名されました。

写真左には好文亭がチラッと見えます。写真右は好文亭から見た偕楽園の庭です。

学問と言えば、

(2)菅原道真も梅が好きだったようで、九州へ左遷される時の、

”東風(こち)吹かば にほいおこせよ梅の花 あるじなしとて春を忘るな”

はよく知られていますが、これに応えてか、道真を慕って京都から飛んでいったという”飛び梅”も有名です。

また、

(3)泉鏡花の”婦系図(おんなけいず)湯島の白梅”では、先生(独和辞典編纂中の学者)が弟子(主税:ちから)に「学問を取るか婦(お蔦:おつた)を取るか」と迫ります。

主税がお蔦(元芸者で今は主税と同棲中)に別れを切り出した時の、お蔦のせりふ、

「別れる切れるは、芸者の時に言う言葉、今の私にはいっそ、、、」は涙をさそいます。

(昔はよくテレビで舞台中継ってのがあって、湯島の白梅などをよくやっていたのですが、今でもやってるんですかね?)

(4)私が行ったことのあるオススメ梅園

(a)つくば梅園(TXつくば駅下車バス約30分):梅が多い

(b)熱海梅園:よく手入れされている(もう今年は終わっているでしょう)

(c)水戸偕楽園(土日は特急臨時駅有り、上野から7、80分):園の下(千波湖の方)にも梅園を拡張しています

曽野綾子氏

2008 年 3 月 9 日 日曜日

曽野綾子氏の”言い残された言葉”(光文社)

曽野綾子さんは、苛酷な家庭に育ち、空襲を生き延び、クリスチャンで、アフリカ、インドなど危険な地域でボランティアをしたり国際協力事業をしてきた人です。その人の話なので迫力があります。同意できない点もありますが、啓発されることも多く、お薦めです。かなり強引ですが、まとめてみました。

A. 人道主義は言葉でなく、態度で示せ。

口先だけで体裁のいいことは誰でも言える。危険覚悟の労働を提供したり、大金を寄付する覚悟のある人だけ人道主義を語れ。自分は何ら行動しない口先だけの人権主義者、理想主義者、平和主義者のきれい事が、日本の精神的骨組みを壊し、日本をガタガタ(犯罪の多発、経済破綻、など)にしている。

B. 現実離れした理想主義を振り回すな

(1)人間は平等だ、(2)平和を願えば平和が来る、(3)成せば成る、(4)誰にでも才能がある、(5)先生は完全だ、(6)初歩的ミスは起こらない、(7)人の命は地球より重い、

といったことを目標にするのはよいが、理想が現実であると誤解させてはいけない。

人生は不平等なものだし、才能は誰にでもあるものではないし、才能の無い人がいくら努力しても事は成らない。様々な事故は初歩的ミスによって発生するもので、これが無くなることはない。

不戦の決意で戦争はなくならない。不戦を叫ぶ人は、殺されても抵抗しない覚悟はあるのか。

C. 甘ったれた考えを許すな

(1) 人生とは理解され、誤解されることだ。誤解は常なので、その位の逆境に耐える力を付けることは必要だ。

(2) PTSD(精神的後遺症)は、自分で乗り越えるものだ(有って当たり前などど考えるな)。自分の心身の不調はすべて外に原因があるという軟弱な人になってはいけない。

(3) 公園を占拠するホームレスを合法とするのは、法を守ることは必要ない、と言っていることと同じだ。

(4) ”値上がりで老人が旅行もできなくて惨めだ”という様な発言はおかしい。外国にはお金がなくて修学旅行に行けない子供が5万といる。

(5) 自分の選んだ生き方、仕事、生活に責任を持て。

D. 日本人は精神の貧困に陥っている

(1)テレビが幼稚化して、(2)若者は本を読まず、(3)個性、勇気、気概などなく、(4)強烈な個性、輝くような知性を持った人がいない。

(5)自分の信ずるものに従って生きる姿勢がない。

(6)自分の行動が法律に抵触しないか、といった保身ばかり考えて、本質を考えようとしない。

(7)国際社会に対し無思想、危機感がなく、悪を学ぶことを怠っている。

(8)人は危険や冒険を冒さなければ何も得られない。

(9)自分で料理をし、みんなで会話をして食事をとれ。

E. その他

(1)事故の責任を他人や社会の責任にするのはよせ。

(2)プライバシー保護もいいかげんにせよ。プライバシーは公開されている方が安全なくらいだ。

(3)格差はあるのが当たり前で、昔の格差は今の比ではなかった。

(4)人は誰でも人に言えない怨念を持っている。

(5)スポーツ選手がもてはやされるが、スポーツより汚物処理の仕事のほうが大切だ。

(6)世の中に”全て正しい”などというものは無く、物事には必ず良いところがあれば悪いところもあることを常に考えなくてはいけない。

(7)善にも意味があるが、悪にも意味があることを理解する強い性格になれ。

==

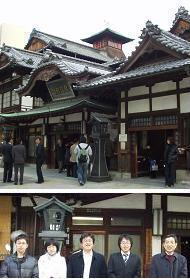

道後温泉本館と旅の一行

松山

2008 年 3 月 6 日 木曜日

サーバーダウンで一日遅れました。このサーバー、私がいない時に限って落ちます、不思議。

===

学会で石田さんと野里君が発表するので、松山(道後温泉)に行ってきました。

(1)約30年ぶりの松山です。道後温泉本館とお堀のアヒル小屋は昔のままでした。

(2)日露戦争で活躍した秋山兄弟の生誕地に行ってきました(写真左)。秋山好古氏は東邦大習志野キャンパスの場所に連隊を作り騎馬隊の訓練をした、という話は以前書きました。

(3)写真右は最近の有名人、友近さんの出身校(松山東雲:お城の様な入口がある)です。

(4)万葉集の有名な、

”熟田津(にぎたづ)に船乗りせむと月待てば潮もかないぬ今は漕ぎ出でな”

は、戦(いくさ)か遣唐使の旅立ちの歌かと思っていましたが、道後温泉に出発する時の歌だそうです(ガク!)。

(5)(サンプル数は少ないのですが)松山の人は老いも若きも教養と郷土への誇りと自信があるようで、話がしっかりしていました。主語述語、起承転結が、きちんと語られ、言葉を大切にしているように感じます。街には句碑が沢山有るので、その影響かとも思ったのですが、元々そのような風土があって”正岡子規”が誕生したのかもしれません。

(6)坊ちゃんに出てくる”〜なもし”という方言が聞けないので、お店の人に聞いてみたら、

”そんなのは今の鹿児島の人が 〜デゴワス と言わないようなもので、親の世代でも使いませんよ”とのことでした。方言の文化も大切にして欲しい、一寸残念です!

(7)約30年前、道後温泉に行ったのも学会発表で、その時は同僚の山口さん(現、筑波大教授)と一緒でした。今回、一緒に行った筑波大の学生さんの博士論文の副査が山口さんだそうで、ほんの少し不思議な縁を感じました。

裁判員制度

2008 年 3 月 2 日 日曜日

ロス疑惑が再燃し、陪審員制度がよく話題になっている。日本でも、それを真似た裁判員制度が来年から始まるらしいが、やめて欲しい。

(1)人を裁けるか?:マグダラのマリアへの石打ちの刑の際、キリストの

”あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、 まず、この女に石を投げなさい”

という言葉が浮かんでしまう。

特に重罪を裁くらしいので、裁いたことが心の傷となり、裁判員を罪の意識が苦しめるケースが出てくると思う。

(2)裁判員は大丈夫か?:裁判員は無作為に選ぶらしいが、裁判員にふさわしくない人が選ばれて他のメンバーに悪い影響を与える場合が考えられる。私のアメリカ滞在わずか1年の間に、陪審員になれという手紙が来た。そこには理由なく出廷しないと、、、とか書いてあった。私は外国人で、、、とか辞退願いを書いた。こんなのでいいの?

(3)所詮素人:所詮素人には判断ができず、裁判官の導きで答えをだすしかない。また、素人は弁護士の誘導に惑わされることが少なくない。弁護士の能力で判決が大きく左右される裁判には疑問を感じる。お金のある人が優秀な弁護士を雇い、刑をまぬがれる話は有名である。

(4)西部劇世代の者としては、何だか昔に戻るようで違和感がある。劇中ではよく、犯人からの仕返しや脅迫の話も取り上げられていた。

==裁判に関する聞きかじり==

(1)昔、裁判官の友人から聞いた話

(A)裁判官はかっこよい職業と思うかもしれないが、毎日人間の最も醜い部分ばかり見ざるをえないのでいやになる。

(B)しばしば、時の権力寄りの判決が問題になるが、政府の方針を否定してしまうと世の中の秩序が保てなくなるので、やむを得ない。

(2)地方裁判所の裁判に立ち会ったことのある人の話

(A)本当に世間知らずな裁判官もいる。

(B)裁判官は大病院のお医者さんのように分刻みで次々と裁判を行っている。

===

我が家の雛人形は、ここ10年以上、内裏雛だけが飾られている(内裏雛とは、カップルのことで、”お内裏様とお雛様、2人並んで、、、”という歌は誤り)。