2008年2月

2008年2月

02/01 Fri

02/02 Sat

02/03 Sun Java & Mac

02/04 Mon

02/05 Tue

02/06 Wed ゆき

02/07 Thu

02/08 Fri

02/09 Sat

02/10 Sun 雑学

02/11 Mon

02/12 Tue

02/13 Wed NHK全国俳句・短歌大会

02/14 Thu

02/15 Fri

02/16 Sat

02/17 Sun 博士・卒研発表

02/18 Mon

02/19 Tue

02/20 Wed 太陽のずっと先

02/21 Thu

02/22 Fri

02/23 Sat

02/24 Sun 星(太陽)の子

02/25 Mon

02/26 Tue

02/27 Wed 新京成線

02/28 Thu

02/29 Fri

新京成線

2008 年 2 月 27 日

水曜日

前回、子牛が侵入した新京成線ですが、新京成の楽しみを紹介してみます。

(1)子牛が侵入した日の帰り、また急停車しました。”また牛か?”と思ったら今度は”自転車が踏み切りに入ったため停車しました”とのこと。特に最近よく踏切りへの人の侵入で急停車します、のどか!

でもスリルを味わうこともできます。

(2)初富駅は構内に踏み切りがあります(写真)。改札(左の建物内)を通った人はこの踏切を通ってホーム(右)にたどりつきます。津田沼行きの電車の先頭は、この手前に止まります。たまに止まりかけの電車の前を、閉まりかけの遮断機をくぐって滑り込もうとする人がいます。そのような人はあわてているので、線路の上あたりでよく転びます。電車がまだ停車していない2,3m先で線路に横たわるのは勇気がいります。

ソフト面でも充実しています:

(3)最近、上品な車掌さんがデビューしました。彼は、車内放送で次の駅を紹介する時”次は〜〜ドス”と言います。京の雅を感じます。

(4)他の路線より明らかに優れているのは、週刊誌の中づり広告がないことです。車内はさわやかです。広告を出す出版社がないのではなく、会社の見識だろうと想像しています。

線路にも特徴があります:

(5)くねくね曲がっています。これは戦時中爆撃を避けるためだ、とか、戦時中の運転練習路線だった、とかいうのを聞いたことがあります。線路に油をたらして摩擦を減らす車両もあるようです(本当?)。

(6)線路幅は広軌と言って新幹線と同じ広い幅です。京成線も広軌で、相互乗り入れをしています。広軌は世界標準で、元々はローマ時代の馬車の車輪の幅です。

==

メモ:24日(日)春一番というか砂嵐(昨年より9日遅い)。

==

星(太陽)の子

2008 年 2 月 24 日

日曜日

久しぶりでお薦めしたい本に出会いました。あのホーキング博士親子が書いた”宇宙への秘密の鍵(岩崎書店)”です。

小学校高学年向きのスペースアドベンチャーですが、大人が読んでも十分楽しい本です。冒険物語の中で宇宙を紹介していく仕組みになっています。本の中で面白いと思ったアイデアなどを紹介してみます。

(1)私達は「星(太陽)の子」:星(太陽も星の一つ)の中では小さな粒子がぎゅっと押されてものすごい量のエネルギーを放出しながら融けあったりつながったり(核融合)しています。これで原子ができあがり、星が最期に爆発して、宇宙に大放出されます。これが我々の体を作っている原子です。ですから我々は元々太陽の様な燃える星の中で生まれた部品でできあがっている星(太陽)の子ということになります。(どうりで熱いヤツがいたり、太陽を拝む人が出てくるはずです!)

(2)ブラックホール:星が最期に大爆発を起こす時、超高圧で中心部に押し込められたものがブラックホールになります。非常に強い重力を持っていて光も吸い込まれてしまいます。かつて、ブラックホールへ落ちたものは永久に戻ってこられないと考えられていました。しかし、最近ブラックホールは何百億年もすると消滅し、吸い込まれたものは素粒子に戻って放出される、と考えられるようになりました。

物語の中でチャーミングなコンピュータ(コスモス)が出てきます。

(3)コスモスの特徴:人を見て挨拶をする。空中に宇宙を見る窓を作る。そこから宇宙に入り込める。こちらに飛んできた物体はモニタ画面にぶつかって音をだす。感情を持つ。盗まれると”助けて”と言う。本を一気に読みこむ。

(私のコメント:本に、内容を全て記録したチップを埋め込んでおくと本の中身をコンピュータに読み込むことができていいな)。

(4)余談:物語にはブタもでてきます。この本を新京成の車内で読んでいて、物語が、現実と空想の世界が入り組んだハラハラする場面になった時、電車が急停車し、”子牛が線路に入ったため停車しました”という放送がありました。一瞬自分が本当に現実の世界にいるのか混乱してしまいました。

==

彗星に乗って(英語版の表紙から)

太陽のずっと先

2008 年 2 月 20 日

水曜日

俳句のテレビを見ていたら太陽に関する面白いアイデアが紹介されていました。

”(普通我々は、)太陽は遠い所にあり太陽のズッと後ろの方のことを考えることはないが、

半年後に我々は太陽の向こう(今の反対)側の、現在の場所と太陽の距離の2倍離れた所にいっている”

という考え方です。

地球が太陽の周りを回っているので当然ですが、”半年後には、あの向こう側にいるんだ”なんて太陽を見たことはありませんでした。

地球と太陽の距離は約1億5千万kmで、光でも8分半かかるの距離なので、半年で太陽の向こう側に行くには相当の速度で移動しなくてはならないな、と思い調べてみました。

すると、地球は時速約11万Km(秒速約30km:音の速さの約100倍)でブッ飛んでいることが分かりました。マラソンの距離なら1.4秒で通過します。

(光速が秒速約30万Kmですから、地球は光速の1万分の1という高速でブッ飛んでいます:見方を変えると光って意外と遅いんです)

これは、公転速度なので、ついでに自転による速度も調べてみると、日本では約1400km/h(秒速約388m:音より少し速い)でした。

ついでですが、地球が太陽から受けるエネルギーは、太陽の発するエネルギーの約22億分の1だそうです。

==

恒例(ほぼ毎日)の昼食クッキング風景(左に立っている男性はジャガイモとニンジンの皮をむき、手前の男性はカレーをかき混ぜ、右の女性達はうどんを食べています)。注目すべき点は、卒研発表が終わってからも続いていること、他研究室の人達が多いこと、です。

博士・卒研発表

2008 年 2 月 17 日

日曜日

14日大学院研究発表

15日卒研発表

大学院の方では、村田君が博士論文を発表しました。発表後の審査会も通り、博士内定です(あと、教授会での私の報告が残っていますが)。おめでとうございます。また3月にはマイコンクラブの先輩と華燭の典をあげられるそうで、重ね重ねおめでとうございます。

卒研の発表も無事終わりました。3セッションパラレルで1人9分(発表6分、質疑3分)でしたが、9時半から5時近くまでかかりました。気づいた点は、

(a)”楽をしてるな(させてるな?)”と思う研究が増えているように思います。中にはよくやっている研究もありますので、卒研も2極化しているのかもしれません。

(b)3年生の見学が例年より少し少ないように思いました。毎年就活時期が早まり、今ちょうどピークの時期なので、会社から呼ばれてしまっているのかもしれません。

今後の予定:2月は、

2月20日大学院修士1年生中間発表

2月25日大学院入試

2月27日教授会での博士審査結果報告

3月は、

3月1日信学会東京支部で野里君発表

3月5日情報処理学会(松山)で石田さん、野里君発表

3月14日卒業式

この間、基本的には毎日大学へ出るつもりですが、少し不確定要素がありますので、御用の方は予めご連絡下さい。

==

卒研発表風景

NHK全国俳句・短歌大会

2008 年 2 月 13 日

水曜日

平成19年度NHK全国俳句・短歌大会

私は、父の句集作りを毎年手伝っている関係で、俳句と短歌に少し興味を持っています。

NHKでは毎年、全国俳句大会と全国短歌大会が開かれます。大会では特選作品が紹介され、その中から大賞が選ばれます。

(1)この日曜日に今年度の俳句大会の放送がありました。私が最も気に入ったのは次の作品です(大賞ではありませんが)。

待つことの長いこと 君待てば雪

この句は575というより、5552という構成で、これにより物語性が出ていて魅力的です。

次も大賞ではないが、芭蕉を彷彿とさせる秀作です。

なかんづく 二月の風の 二月堂

(2)平成19年度NHK全国短歌大会特選の中から私の選んだ2首。

源氏謡ふ晶子の声が流されてホールの百の心臓ふるふ

(与謝野晶子の声が聞けるDVDがあるらしい)

風呂場より走り出でたるゴムマリの女孫の髪を拭きやるたのし

(でたよ〜!なんて女の子が駆け出してくるのが目に見えるよう)

(3)父の句集の今年度の優秀作品はつぎのものでした。

落葉降る ひとりひとりに 径岐れ

(ねんりんピック茨城2007俳句交流大会賞)

春雷や 父の怒りに 似てをりし

(平成19年度NHK全国俳句大会入選)

(父が体調を崩し一部の方にご迷惑をおかけしています、すみません)

==

この冬最寒の日が続いています、少しは暖まるかとニュージーランドの羊です。

雑学

2008 年 2 月 10 日

日曜日

(A)最近知ったコンピュータの雑学

(1)データベースで有名な ORACLE には、神託とか預言者という意味がある。

(2)スパムメールの SPAM とは、豚の缶詰の名前である。イギリスにSPAM、SPAMと連呼するコメディーがあり、連呼が大量コピーそして迷惑メールに関連付けられた。

(3)最近の携帯電話のプログラムは500万行、自動車に内蔵されているマイクロプロセッサのプログラムは700万行にもなる(想像もしたくない量ですね)。

(4)昨年、首都圏の鉄道各社の自動改札機がいっせいにストップしたのは、約80万行のプログラム中の1行に ”+ offset”という変数の加算を書き忘れたため(プログラムをしていると、よくあることなので身につまされますね)。

(5)電車内の高校生の話によると、携帯にメール貯まると(重量が)重くなる(そうです)。

(B)学生さんのボキャブラリ増加に役立ちそうなIT用語

(1)iPodのPodは、元々えんどう豆などのサヤの意味で、小さな袋って意味。

(2)ブラウザは、家畜が若芽を貪る(browse)から来た言葉で、拾い読みする、の意味。

(3)JavaのEclipse(エクリプス:自動車の名前にもなっています)は、日食、月食の”食”って意味で、他を陰らすという意味。

(4)ディレクトリ(directory)は、住所氏名録や電話帳という意味。

(5)ビスタ(Vista)は、展望とか見晴らしという意味。

(C)ITと関係ないけど

(1)亀レス:亀のように遅いメールの返事。

(2)スリッポンとローファー:学生さんに高校生がよく履いている紐なし靴をスリッポンと言った(昔はそう言った)ら通じないので、絵を描いたら、”それはローファーです”と言われた。

調べてみたら、スリッポン(Slip-on)は靴紐のない靴の総称で、その中の一つがよく学生靴になっているローファー。ローファー(loafer)は、怠け者の意味で、元々は商品名だった。

(3)ケンタッキーフライドチキンは、関東で「ケンタ」、関西で「ドチキン」、九州で「ケンチキ」と言う(らしい)。

==

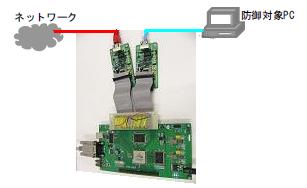

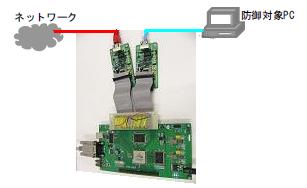

研究紹介: 普通、コンピュータ(PC)は、PC内に入り込んでしまったウイルスをソフトウエアで検出する。これに対し本研究は、インターネットとPCの間に特殊なウイルス検出装置を置き、ウィルスをコンピュータの中に入れないようにするものである。FPGAを用いて、ハードウエアによる高速ウイルス検出、新種ウイルスへの柔軟な対応、暗号化などを実現している。

ゆき

2008 年 2 月 6 日

水曜日

今日は入試で、小雪が降り続いています。私も某大学を受験した時、雪だったことを覚えているので、今日の受験生にとっても一生の思い出かもしれません(良い思い出になってくれるとよいのですが)。

日曜日(3日の立春)にも雪が降ったし、先週も2度降った気がします(温暖化による多雪?)。

雪について:

(1)教訓:高校の合格発表日は雪でした。受験票を2つ折(V字型)にして、V字の上を下(∧)にして胸の内ポケットに入れて家を出ました。駅までいって受験票を落としたことに気付き、家までの道を戻って探しました。雪が積もってほとんど見えない状態の受験票を、幸い発見できました。紙を2つ折にした場合はVの字の尖った方を下にしてポケットに入れないと、歩いている間に少しづつ上にあがり、落ちてしまうことがあります。ポケットに折った紙を入れる時は方向に注意しましょう。

(2)私の胃は、精度の高い降雪センサで、雪の降る前日には必ず痛くなります。当然、昨日も痛みました。

(3)私が子供の頃は、よく大雪が降り、松林をぬけて古墳でスキー(板すべりに近い)をしました。松林では、松の枝から時々雪の塊がザザーと落ちてきて子供心にも感動しました。

(4)万葉集に、天武天皇と藤原夫人の心温まる遣り取りの歌があり、雪が降ると思い出します。

わが里に大雪降れり大原の 古りにし里に降らまくは後(のち)(天武天皇)

(こっちには大雪降ったけど、貴方のいる田舎じゃ降るのはもう少し先だね)

わが岡のおかみに言ひて降らしめし 雪のくだけし其処(そこ)に散りけむ(藤原夫人)

(私が神様に頼んで降らせてもらった雪の破片がそっちに飛んでったみたいね)

(注:大原は京都の大原ではなく、奈良の小原)

===

写真はチェコの世界遺産「チェスキークロムコフ」の雪景色です。13世紀から世界大戦の頃まで、銀や魚の養殖で繁栄した美しい城下町です。街にはゴシック、ルネッサンス、バロックのアートが積み重なっています。大戦のドイツ侵攻で廃墟になりましたが、現在復元が進んでいます(NHK世界遺産の受売り)。写真下の方はモルダウの蛇行らしい(モルダウも蛇行するんだ!)。

Java & Mac

2008 年 2 月 3 日

日曜日

1.卒研Java:

”卒研Java”という怪しげな冊子を作りました(写真)。実験Iの私の分(中級Java)が今年度で終了するので、今までの実験資料や卒研によく使うJavaプログラムを一冊にまとめました。

(a)中級Java(実験I資料:卒研プログラムの型紙に便利)

(b)Javaによるピクセルレベルの画像処理

(c)COMポートプログラム(RS232Cのシリアル通信)

(d)USBIOプロラム(USBに自作ハードなどの低速IOを接続できる)

(e)JMFプログラミングマニュアル(JMFマニュアルのカメラ映像処理部のみ)

関心のある方は、メールまたは直接来てもらえれば差し上げます(どちらかと言えば、もらって下さい、って感じ)。ただ、解説書ではないので説明が不十分な点は多々あります(質問は歓迎です)。

2.帰ってきたMac:

昨年Vistaマシンを購入しましたが、メールで字化けが起こり、その日のメールが全て読めなくなるというトラブルに見舞われたため、マシンを学生さんの部屋に放出しました。

現在使用中のXPマシンはそろそろ寿命なので更新したいのですが、今更 XP もないだろうしVistaもまだ心配だなと思っていたら、アップルがMacOS X(Leopard)を出したので、10年ぶりでiMacに飛びつきました。

使い始めてみると、色々問題もあります。

(a)文字が小さく、目が疲れる。(画面のピクセル数で字を大きくするとボケる)

(b)モニタ画面が反射するタイプなので背景が写り、見にくい。

(c)文字コードを意識しなくてならない。

でもよい点もあります。

(a)タイムマシンで過去の好きな時点の状況に戻れる。

(b)スペースという機能でデスクトップを4種類切り替えられる。

最初からMacに付いてくるアプリは使いにくい点が多く(文字が小さかったりWindowsとの情報交換が不便)、今、環境を整えていています(基本アプリの全とっかえ、って感じ)。昔Macを使っていたので愛着もあり何とかなりますが、Windows全盛の世の中で、初めて使おうとすると苦労が多いと思います(Mac愛用者は意外と年長者が多いのではないか?)。