2008年1月

2008年1月

01/01 Tue 元旦

01/02 Wed

01/03 Thu

01/04 Fri

01/05 Sat

01/06 Sun お正月

01/07 Mon

01/08 Tue

01/09 Wed 運、他

01/10 Thu

01/11 Fri

01/12 Sat

01/13 Sun 卒研

01/14 Mon

01/15 Tue

01/16 Wed 成人の日

01/17 Thu

01/18 Fri

01/19 Sat

01/20 Sun 大相撲

01/21 Mon

01/22 Tue

01/23 Wed ペーパーレス生活

01/24 Thu

01/25 Fri

01/26 Sat

01/27 Sun 百人一首

01/28 Mon

01/29 Tue

01/30 Wed 卒論の謝辞

01/31 Thu

卒論の謝辞

2008 年 1 月 30 日

水曜日

今日は卒論提出締め切り日、当研究室はおかげさまで全員無事提出できました(発表は2月15日です)。

卒論の”謝辞”は、形式的に数行書くのが普通で、書くほうも、読むほうも、軽く流してしまうパートです。

(1)過去には、ごく希に、友達への感謝をしっかり書いたものもありました。

-----

謝辞

この研究を進めるに当たりX教授をはじめ、同研究室のA先輩、B君、C君、D君、E君、F君には、感謝しても感謝しきれない程、大変お世話になりました。また、他研究室のG君、H君にも随分とご迷惑をおかけしました。みなさんお忙しいにもかかわらず、毎日質問を浴びせかける無知な私にBP法、C言語、UNIX、研究方法、TEX、その他様々な事を御親切、丁寧に教えて下さり、本当に有難うございました。すばらしい人々と充実した機器に囲まれたX研究室での1年間は、私にはもったいないような恵まれた環境でした。ここに、厚くお礼申し上げます。

-----

(2)今年は、ご両親にも感謝の言葉を添えている謝辞がありました。

-----

謝辞

・・・・・略・・・・・・・・。

・・・・・略・・・・・・・・。

最後に、研究生活、下宿生活を応援してくれた両親に感謝したい。

-----

勉学をサポートしてくれた両親に感謝するのは立派なことだと思います。

(恥ずかしながら)私の場合で言うと、自分の子供が大学を卒業するまで、私は自分の力だけで大学を卒業したような気になっていて、親に対して感謝の気持ちを持ったことはありませんでした。

(3)今年は謝辞に関してこんな会話もありました。

-----

学生A: 先生、私はY先生にもお世話になったので、謝辞に書こうと思うのですが、Y先生に断った方がいいですかね?

学生B: 感謝するのに断る必要はないじゃん。

学生A: もしかすると、”断りもなく、勝手に感謝すんじゃネーヨ!”って思うかもしれないじゃない。

(笑、笑、笑)

-----

===

写真は、今年の卒研「全景写真合成(素敵、くっつけ画像!)」(複数のデジカメ画像をつないで大きな画像を作る研究)で合成した画像です。右の画像はカメラが少し傾いて撮ってしまったものです(意図的ですが)。2枚をつなぐため、右の画像に回転アフィン変換をかけているので少し画像が劣化しています。

百人一首

2008 年 1 月 27 日

日曜日

10日の暗記期間を経て、名人に挑戦しました。名人は、さすがでした。私は、上の句から下の句を想起する練習をしたのですが、それでは駄目で、最初の数文字から下の句を想起する必要がありました。

ゲームは約5名で行ったのですが、驚いたのは、プチ名人が何人もいたことです。東邦の学生の教養レベルを再認識しました。

百人一首の勉強で、和歌に関する色々なことを知ったのは収穫でした。

1:かささぎ(伝説):沢山のかささぎが翼を広げて天の川に橋をかけ、織り姫を彦星の方に渡した。

2:雲の通い路(伝説):雲の上には鳥や月や天女が通る空中の道がある。

3:澪標(みおつくし):船に航路を示す杭(高校の文学誌名だったのでどんなものなのか気になっていました。下図左で、大阪市のマークにもなっています)。

4:小倉百人一首:藤原定家が宇都宮蓮生の小倉山山荘のふすまに貼る色紙として選んだもの。

この時、定家は70を超えていたはずだし、蓮生も高齢で僧侶であるとすると、何でこんなに恋の歌が多いのか疑問(あやしい?)。

5:しがらみ:川に杭を打ち、そこに木の枝などを結んで、流れをせき止めたもの。

6:歌枕:和歌に詠み込まれた地名。

7:花筏(はないかだ):小川などの水面に落ちた桜の花びらが、筏のように連なって流れる様(下図右)。

8:和泉式部:”とどめおきて...”が有名なので暗いイメージを持っていたのですが、情熱的な女性だったようです。

”もの思えば沢のほたるもわが身より あくがれいづる魂かとぞ見る”

(あの人のこと考えると、蛍さえ私の体を抜け出した魂って感じだワ。アツ!:これは百人一首の歌ではありませんが)

9:(一寸怖いけど)笑えるもの:

”忘らるる身おば思わずちかひして 人の命の惜しくもあるかな”

(私は捨てられてもいいんだけど〜、”神に誓って愛してる”なんて言ったバチが当たって命を落とさないといいけどネ。コワ!)

==

ペーパーレス生活

2008 年 1 月 23 日

水曜日

私の住んでいるあたりでは、新聞の契約競争が盛んで、石鹸を持って来たり、ビール券を持ってきたりで、1年先位まで契約を迫ります。大新聞社が、こんなことやっていいのか疑問に思います。しつこい勧誘に閉口することも少なくありません。

今月から我が家には新聞が来ていません。最初、新聞がないこと違和感がありましたが、最近は慣れ、ペーパーレスで熱帯雨林保護に貢献しています。以前、我が家は(贈り物攻勢の)新聞契約を甘受してきたため、朝日、読売、毎日を繰り返していました。2、3年前、(何だか思い出せないのですが)朝日の主張が納得できず、朝日をはずし、読売、毎日のローテーションになりました。ところが、最近、今度は読売がおかしくなり、やたら”政界の大連立”を主張します。こんなにしつこく主張をする新聞では記事まで偏ったものになる可能性があると思い読売をやめました。新聞は、事実だけを淡々と伝えてくれればいいのですが。

1:新聞を断る方法:”おたくの新聞の主張とは考え方が違うのでやめたい”と言うと、簡単に諦めてくれます。今度、しつこい勧誘があったら使ってみてください。

2:新しい新聞:日本の新聞は国内の事柄に関する記事が大半を占めています。もう少し世界の中の日本という立場で紙面づくりをする新聞が欲しいと思います。あまり、国内ばかりを見ていると、自分の位置づけが分からなくなります(最近経済は日本の一人負け状態のようですから)。

世界の新聞の紙面を分析し、記事バランスを作る研究もありそうです。

3:広告配布ビジネス:新聞が来ないと近所の安売り情報が入ってこない問題があります。新聞に折り込む宣伝ちらしだけを配るビジネスも有り得るんじゃないかと思います(現在、新聞にちらしを折り込んでもらうのが無料だとしたら成り立ちませんが)。

==

写真は科学博物館にあったシロナガスクジラの実物大オブジェです。また、捕鯨妨害のトラブルがあったようです。Yahooの意識調査では日本人の90%が捕鯨賛成だそうで、一寸驚きました。テレビや映画で動物ものに感動して涙を流している日本人って多いと思うのですが。テレビで捕鯨船からモリを発射するシーンを見ると胸が痛みます。

大相撲

2008 年 1 月 20 日

日曜日

春場所が始まりました。先場所は空席ばかり目立ちましたが、今場所は観客が戻ってきたようです。先日NHKニュースで、朝青龍の謝罪会見と今場所初日の取組みをトップニュースで流していました(そんな大きな話じゃないでしょう)。マスコミは朝青龍の一挙手一投足に食い付いていて一寸異常だと思います(日本人が怖くなります)。

==

相撲と私(くだらない昔話です_o_)

(1)松登(まつのぼり):

私は、3歳まで松戸に住んでいたのですが、当時、近所の炭屋さんで働いていた若者がやがて松登という力士になり大関まで出世しました。私は入門前の松登にダッコしてもらったことがあるそうです(自慢になるのか微妙ですが)。

(2)始めての相撲観戦(多分小学校2,3年):

当時はテレビもなく、相撲はラジオで聞いていました。初めて蔵前国技館に行く前日、私は父に相撲はマス席で見るんだ、と言われました。その晩、私はマス席で観戦している夢を見ました。それが下の写真左です、そしてこれが私の覚えている最古の夢です。

(3)若乃花物語(最近の若乃花のおじさん):

小学校の頃、スポーツ系有名人の伝記映画がはやり、若の花物語とか川上哲治物語とかを見に、祖父に連れて行ってもらいました。若乃花は、貧しい石炭の積み降ろし人夫から頑張って横綱になる話で、自分も頑張らなくては、って思ったものです。船と岸壁をつなぐ細い板の上を石炭を運ぶ姿は今も覚えています。若乃花物語なんていうマンガもはやりました。(今も、スーパースターの伝記映画とか伝記マンガってあるんですかね?)

(4)朝潮(先代)

当時の小学生はほとんど若の花ファンだったのですが、私は例によって(弱い方を応援するので)朝潮を応援していました。朝潮は奄美大島出身で顔がでかくて胸毛があって強い時は強いんですがもろい所がありました。それでも横綱まで出世し最盛期は若乃花といい勝負でした。

http://sumo.goo.ne.jp/kiroku_daicho/mei_yokozuna/asashio.html

(5)相撲カルタ

今もあるのかどうか知りませんが相撲カルタや野球カルタがあって完全に暗記していました。百人一首に比べると語呂もよく何と覚えやすかったことか。藤原定家は、わざと口がまわりにくい和歌を選んだんじゃないかと思うくらいです。でも頑張っています。

(6)小学生に相撲を

昔は小学校の休み時間、みんな裸足で校庭に駆け出し、丸(土俵)を描いて、その周りに並んで、勝ち抜きで相撲をとったものです。子供の頃に思い切って力と力をフェアにぶつけあう機会は必要だと思います。体全体によるコミュニケーションができ、痛みが直接分かり、転んだ時の体の反射(受身)も自然に身に付きます。小学校で是非相撲を復活して欲しいと思います。

(7)格闘技じゃない

最近相撲は格闘技のように見られているようですが、以前は格闘技じゃなかったんです。”力と技の遊び”というのが適当な気がします。フランスの詩人が”相撲の立会いはバランスの奇跡”と言ったそうですが、さすがです。格闘技化したのは、重量級の外国人力士の登場と相撲経験のないマスコミ関係者の誤解によるものだと思います。

(8)さいごに相撲改革案

(a)土俵を拡げる:日本人の体格が向上し、大型の外国人力士も増えているので、土俵の直径を1m位大きくした方がよいと思います。これにより力より技の占める比率が増えると思います。

(b)マス席を拡げる:マス席は狭すぎます、4人で行ったらエコノミー症候群になりそうです。縦横それぞれ1.5倍(面積約2倍)にすべきです。

(c)値段を下げる:マス席4人で(おみやげ無しで)4万円位するらしいので、半額位にして、会社の接待用に頼らず、若い人達が気軽に楽しめるようにする。

(d)おみやげに工夫を:私が子供の頃は相撲のお土産が楽しみでした。私の祖母はお土産を親戚に分けるのを生甲斐にしていました。最近行ったことがないのでお土産はどうなっているのか分かりませんが、まずいチョコレート、黒焦げの焼き鳥は健在でしょうか?

(e)立会いの前にポーンと音を鳴らす:飲み食いしている間に勝負が始まって、ワー!とかいう声で土俵を見るともう終わっていたりするので(単なるノンベの我侭ですが)。

==

写真右は食器棚の奥に残っていた昔の相撲みやげ(湯飲みの力士名は左から:北の湖は現理事長、朝汐はパイロットシャツの親方、貴乃花は皆の知っている横綱貴乃花のお父さんです)

成人の日

2008 年 1 月 16 日

水曜日

成人式のトラブルもあまり無かったようです。沖縄で少しあったようですが、沖縄の若者は”目立とう”というのがメインらしいので、いっそ、ヨサコイ祭のように”成人式祭”とし(派手な衣装、髪型、化粧を競う)イベントとして観光に役立てたらどうでしょうね。

3連休でしたので、上野へ”ロボット博”を見にいってきました。

科学博物館(ロボット博)

テレビで紹介されていた範囲内で、特別印象に残るものはありませんでした。

科学博物館は何十年ぶりで、中が完全に変わっていましたが、フーコーの大きな振り子は相変わらず動いていました。また、館外にはシロナガスクジラの実物大の模型が飾ってあり、あまりの大きさに(大きい命も小さい命も一つの命には変わりない、とは言え)捕鯨は残酷だと思いました。昨日オーストラリアで捕鯨を違法とする法律が通ったようです。頑張って捕鯨を続ける必要あるんでしょうか?

ついでにお隣、国立博物館の「宮廷のみやび―近衞家1000年の名宝」を見てきました。

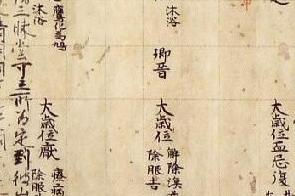

感動的だったのは、藤原道長の日記です。

理由1:展示されていた部分は1007年と1008年の部分で、ちょうど1000年前のものです。

理由2:道長と言えば、

”この世をばわが世とぞ思ふ 望月の欠けたることもなしと思へば”

が有名で、傲慢で豪放磊落なイメージを持っていましたが、日記の文字を見ると(私の判断では)几帳面で繊細な人という感じを受けます。後世の絵画では下膨れの太った人、といった感じですが、実際にはどちらかというと痩せていて策を弄するタイプではないかと思いました。

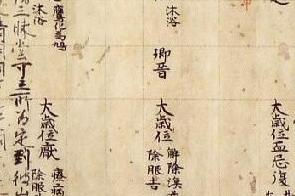

写真は、その日記の一部です。”沐浴”とか”大歳位”とあります。平安貴族はたまにしか体を清め(洗わ)なかったと聞いたことがあります。また、”大歳位”とは、大安とか友引とかいうような暦の日和の一種のようです。占いは重要な要素だったことが窺えます。

展示には藤原定家の書もありました。偶然でしょうが、先週金曜研究室で、百人一首がらみの一寸した出来事がありました。卒研生の中に百人一首に精通した人がいて、百人一首のカルタを持ってきたのですが、誰も挑戦しなかったので失望されていました。

よい機会なので、昨日マンガ百人一首の本を買って暗記を始めました。車内片道10首を目標にしていますので、来週末には挑戦する予定です。

ロボット博より、ついでに入った宮廷のみやび展の方が収穫でした。お薦めです。

卒研

2008 年 1 月 13 日

日曜日

卒研もいよいよ終盤(締め切り1月30日)

これから時々、分かりやすくて興味を持ってもらえそうな卒研を紹介します。

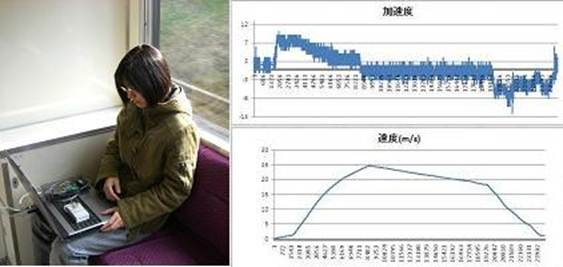

第一弾:乗っている電車のスピードを測ってみよう

(1)動機

新京成で電車が鎌ヶ谷大仏駅に進入する際、運転手さんが下手だと乗客は”バン”と横に跳ばされます。一度女子高生が尻餅をついたこともありました。そこで、運転技術を計測できないかと思い研究をスタートしました。

(2)道具立て

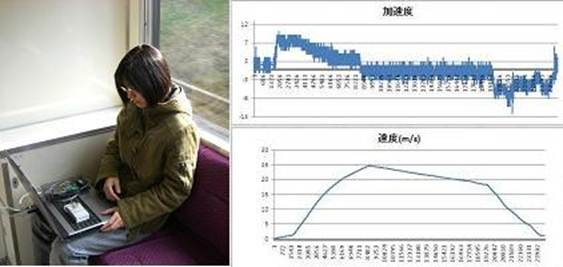

パソコンに加速度計と方位計を接続して加速度と方位を測定します。

(3)実測

今まで建物内での実験を行っていましたが、今回、実際に電車に乗って(京成大久保―実籾間で)計測を行いました。写真左が計測風景で、キーボードの上に、方位計と加速度計が乗っています。

(4)結果

写真右が2駅間の加速度と速度の変化で、最初速度が急激に上がった後、徐々に減速するフェーズに入り、やがて急激に減速して停車しています。

(加速度を少し加工(積分)すると”速度が求まります)

(5)評価

私は毎朝電車の一番前で、運転操作を観察しているので、運転の手順を熟知しています。

運転手さんは発車するとすぐ電気を最大に入れて加速し、しばらく行くと電気を完全に切ってしまって惰性で走ります。その後駅が近くなるとブレーキをかけます。

計測結果を見ると、その様子がよく分かります。最初に加速(電力フル投入)し、後に単調減速(惰性走行)、最後に急速減速(ブレーキ)しています。ブレーキをかけている部分はガタガタした線になっていて、停車位置を予測しながら調整している様子(心の動き)もよく分かります。

(6)今後

運転技術は要約すると”加速後に電気を切るタイミング”と”ブレーキのかけ方”ということになります。今後新米運転手とベテランの違いを調べてみたいと思っています。

運、他

2008 年 1 月 9 日

水曜日

解答:前回の世界不思議発見、正解は(写真提供者に確認したところ)”椅子が床に固定されていない”だそうです。

訂正:昨年末の写真の地名カンク―ンは、”カンクン”が正しいそうです。

冬休みの成果(Javaによるピクセルレベルでの画像処理):HomePage2007の授業のページの一番下に載せました。説明は少し雑ですが、よいサンプルプログラムが揃っていて、この辺をやる人には大変役に立つと思います。かなり広い範囲をカバーしていると思います。この分野、大分分かってきましたので、質問があったら遠慮なく聞いてきて下さい。

心配性の方へ:

昨年末から変に”運”という言葉が私のアンテナに引っかかります。

気になりだしたきっかけは、

(1)父母会で面談の際、あるお母さんが”うちの子は強運なので心配してないんです”と言われたことです。

私の気持ち:”この考え方楽天的でいいな”!

あまり時を経ずして、

(2)テレビで池坊某さんが”私、強運なんでうまくいくと思ってるんです”と言われていました。

私の気持ち:”うまくいくと言われると、うまくいくような気がしてくるな”

最近、

(3)赤子を見た古老がしみじみと”この子も、ある運を授かってこの世に生を受けたんだ”と言うシーンを見しました。

私の気持ち:”確かに運命は定まっていなくても、赤ん坊でも大人と同様に運は授かっているだろうな”

人間60年もやっていると、色々なことがあるし、”人間万事塞翁が馬”って事を何度も見たり経験したりしました。何がよくなるのか、わるくなるのか本当に分からないものです。所詮どう展開するのか分からないのなら(いつでも)自分の強運を信じてしまった方がポジティブに生きられて得だし、よい結果に結びつきそうな気がします。何か心配事が起こったら、ちゃんと運を授かって来たのだから大丈夫、大丈夫って考えちゃった方が余計な心配をしないで済みます。

心配性の私としては、これから、強運をとなえ、不安を吹き飛ばしていこうと思った次第です。大丈夫、大丈夫、みんなうまくいくから、って。

==

写真はカンクン第2弾、世界遺産のピラミッドです。階段の角度45度で、スキーのジャンプ台が35度、蔵王懺悔坂(37度)でもどうなっちゃうかと思いましたから、絶壁って感じだと思います。事故があり、現在登るのが禁止されているという噂もあります。

お正月

2008 年 1 月 6 日

日曜日

元旦両親と初詣、2日子供達と昼食、3日銀座ショッピング、4日登校新年会。

この間、

(1)Javaによる画像処理の全貌を整理:特に、ピクセルレベルで画像を操作する人の為の案内を作成したので、近いうちにネット公開。

(2)箱根駅伝(祝)中央学院大3位:以下の理由で中央学院大を応援。

(a)我孫子で実家が近い

(b)大学が小さい(12名のランナーがよく集まるなと思うくらい)

(c)応援する人が最も少ない大学ではないか、と思われる。

例年シード校に残れない位なので3位は奇跡的。

(3)三村君のお母さんがケーキ屋さんを始め、昨年購入したらおいしかったので、正月に購入し御年賀に使用。

(4)1日ウイーンフィルニューイヤーコンサートをNHKで見る。お笑い芸人の騒々しい番組ばかりの中、本物の世界標準を見る、って感じ。

(5)4日、いつも歩いて来る途中に二宮神社があり、少し人が出ていたので初めて境内に入り、いつも横を通していただいているのでお礼とお参り。大変立派なお御輿が飾ってあった。

==

クイズ:写真は上記ニューイヤーコンサートが行われる楽友協会大ホールをバルコニーから見たものです。さてバルコニー席2列目の人はどうやって座るのでしょうか(足が入らない)?

元旦

2008 年 1 月 1 日

火曜日

明けましておめでとうございます。

旧年中は色々お世話になりました。

本年もよろしくお願いいたします。

本年がよい年でありますようお祈

りいたします。

==

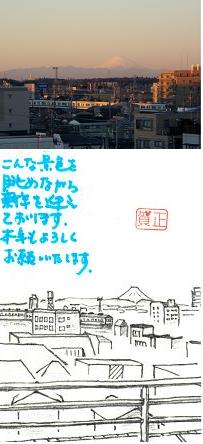

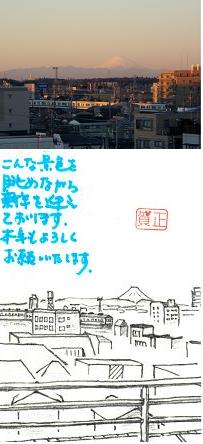

今朝7時の富士山と今年の年賀状です。