2007年9月

2007年9月

09/01 Sat ディズニーシーひとりぼっち

09/02 Sun

09/03 Mon

09/04 Tue

09/05 Wed ワープする宇宙

09/06 Thu

09/07 Fri

09/08 Sat

09/09 Sun パプリカ

09/10 Mon

09/11 Tue

09/12 Wed 生物学の知識

09/13 Thu

09/14 Fri

09/15 Sat

09/16 Sun テレビの偏向

09/17 Mon

09/18 Tue

09/19 Wed

09/20 Thu 夏休み終わる

09/21 Fri

09/22 Sat

09/23 Sun 教育実習

09/24 Mon

09/25 Tue

09/26 Wed 秋の虫 右脳左脳

09/27 Thu

09/28 Fri

09/29 Sat

09/30 Sun 学会シーズン

学会シーズン

2007 年 9 月 30 日

日曜日

国際会議や国内学会の大会は夏休み(9月)と春休み(3月)に開かれることが多くなっています。今回は学会ってどんな世界かを紹介します。

(1)学会って何だ:

研究や開発に携わっている人が入会する組織。国内の学会の場合入会金は年間1万円程度。情報関連の学会には、”情報処理学会””電子情報通信学会””人工知能学会””電気学会””応用物理学会”などがあります。アメリカではIEEEという学会が有名です。

(2)サービス:

学会では会員の研究成果を発表する論文誌を発行しています。論文誌に掲載されるには、数人の査読者の審査にパスする必要があります。

(大学院博士過程の学生が博士号を取得するには普通2報程度の論文が学会誌に掲載される必要があります。今博士過程3年の村田君は数日前2報目の論文が審査をパスしました(3年間に2報の論文を出すのは結構大変です。おめでとうメールを送りましょう)。

また普通、学会では毎月学会誌を発行し、最新の科学技術情報などを紹介しています。

(3)国内の研究発表会

最新の研究成果をいち早く発表するために、査読のない2種類の口頭発表会を行っています。

(3-1)年2回程度の全国大会(準備する資料は1ページ程度)

(3-2)もう少しまとまった結果を発表する”研究会”(資料は8ページ程度、隔月位)

(4)国際会議:世界規模で行われる研究成果発表会は国際会議と呼ばれます。普通各国を巡回していることが多く、一般にバカンスを兼ね、観光地で開かれます。

論文は英語で査読があります。発表形態は演台での口頭発表と、衝立に論文概要を貼って説明するポスター形式があります。

研究室では今月、

修士1年の白石君が応用物理学会、同じく修士1年の中村君が情報処理学会で発表しています。11月には石田さんと野里君が電子情報通信学会(研究会)で発表する予定です。

また、国際会議では、

今月村田君がICES(進化システムの国際会議、於中国武漢)で、10月には博士2年の諏佐君がSASIMI(情報統合の国際会議、於北海道)で発表します。

===

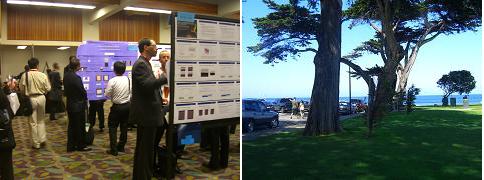

写真は野里君が参加したSPIEという半導体関連の国際会議の様子(左)です。この会議は米国モントレー(西海岸、SFとLAの中間位の別荘地)で開かれました。写真右は太平洋、この先が日本です(この海岸風景は松が多く日本の海岸風景と似ていることでも知られています)。

秋の虫 右脳左脳

2007 年 9 月 26 日

水曜日

(1)絶滅危惧昆虫(鳴く虫編)

秋の虫が鳴きだして1ヶ月がたちました。当初、ほとんどはアオマツムシでしたが、最近コオロギの声が半分くらいに増えてきました。

アオマツムシ(写真左)は、マツムシとは名ばかりでコオロギの仲間です。100年くらい前に中国から来たものらしく、東京では1970年ころから急に増えだしたそうです。私が気になりだしたのはここ10年くらいだと思います。これは木の上に生息するので、草むらが無くても問題ないそうです。

コオロギも健在で、これも縁の下や道路の隅など草むらがなくても済むためだろうと思います。

さて問題なのは草むらが必要な、スズムシ、マツムシ、ウマオイ、クツワムシです。スズムシ、マツムシは私が子供の時分いたのかどうか不明です(子供の頃なので他の虫と区別が付かない)。少なくとも見たことはありませんでした(草の下に隠れているため目に付かなかったのかもしれません)。

ウマオイ(写真中)とクツワムシ(写真右)の音は現在、少なくとも私の付近で聞くことができません。

(a)ウマオイはスイッチョンと鳴き、よく部屋の中に入ってきて蚊帳の上にとまったりしました。鳴き方が涼しげで可愛い感じでした。

(b)クツワムシはガシャガシャと言い、その名の通り大音量でガシャガシャと鳴きます。当時小学校では”鳴く虫コンクール”というのがあり、ガシャガシャはスターでした。私はガシャガシャの声を聞くと父と家の前の松林にとんでいきました。私が提灯で虫を探して照らし、父が両手で包むように捕らえました。

(考察1)結局都市部に生き残っているのは、コオロギ族のようです。都市部で成功している人達もコオロギっぽい人ってことかしら?

(考察2)草むらが無くなり、声の良い、癒し系の音色が減っているようです。最近癒し系音楽やグッズが売れるのはそれと関係があるかも?

(2)右脳と左脳

右脳と左脳という話がはやった時、日本人と欧米人では虫の音を聞く脳が左右逆で、日本人は虫の音を芸術と感じ、欧米人は雑音と感じる、という話がありました(ネットを見ると、今も広く信じられているようです)。

私は、この話に興味があったのでアメリカ滞在時に虫の音に注目していました。しかし、アメリカで虫の音を聞いてもどうも美しく感じませんでした(要するに虫の声が悪い)。

この時、虫の音に対する日本人の特異性に疑いを持つようになりました。

その後、アオマツムシが増えて騒々しくなってくるに従い益々日本人の虫の音に対する特異性の話は信じられなくなってきています。

日本人が虫の音に風流を感じたのは、昔の日本の虫の声が優れていたためだと思います!!

教育実習

2007 年 9 月 23 日

日曜日

教職を取っている学生さんが教育実習に行くと、最後の頃に研究授業という公開授業があります。大学教員はお礼を兼ねその授業を見学させてもらいます。研究授業でいつも感心するのは、担当の先生が実習の学生をよく指導してくれていることです。

今年は、20日に東邦高校へ行ってきました。授業の準備もよくなされているし、学生さん(高校1年)も集中が切れず、よく授業に参加していました。

今までにお邪魔した高校で印象的だった所を挙げてみます(印象的と言っても授業とは関係のない話がほとんどですが)。

(1)諏訪双葉高校:諏訪市は諏訪湖に面した市で、諏訪大社、ハイテク企業、御神渡(おみわたり)、御柱祭、等で有名です。精密機器でも有名なので寒冷地で冷たい感じのイメージを持っていましたが、行ってみると気候、人間共に大変暖かい感じのする市でした。

ハイテク産業で潤っている精か、ガツガツした感じがなく余裕を感じます。普通、有名な神社やお寺があると、その周りに商魂逞しい人たちが群がり、雰囲気を台無しにしてしまいますが、諏訪の場合はその様な雰囲気なく、大社が神社として立派に存在しています。

諏訪は私のお気に入りの都市ベスト5に入ります。特に、歴史を背負いながら歴史負けしていない都市としては”凛とした雰囲気を持ち背筋が伸びる感じのする金沢”と双璧だと思っています。

(2)佐野女子高校:つくばから車で行きました。途中大変美しい渡良瀬遊水地の周りを走ります。市内には立派な山城があり登ってみました。ラーメンも有名なので、佐野一番という店を紹介してもらい(町のはずれの方だった気がする)たずねました。幅の広い独特の麺で、大変おいしかったのを覚えています。そう言えば、帰りに佐野厄除大師をお参りしたり、地元の物産店で地酒だったか地ビールだったかを買ったりと、ほとんど観光気分でした(弁解:研究授業は大体昼前後のいい時間帯が多く、高校が大学から離れていると、もう大学に帰っても仕事にならないんです)。

教育実習の学生さんは掘口さんと言い、腹の据わった人で佐野女子高にボート部を作ったり、高校をアピールして指定校推薦枠を取るきっかけを作ったりしました。現在研究室によく出入りしている佐野女子卒の学生さんを見るたびに、堀口さんの貢献かなと懐かしく思い出しています。

(3)木更津高校:ここへ行くのは楽しみでした。理由は”お富さん”の故郷だからです。”お富さん”とは歌舞伎の演目の一つ(与話情浮名横櫛)ですが、私が小学校1、2年の頃春日八郎の大ヒット曲にもなりました。父がよくレコードを聞いていたので、私も覚えてしまい小学校で歌っていたところ、当時、歌謡曲を学校で歌うのは許されない時代だったので、母が呼び出されるはめになりました。

お富さんの物語は出だしだけ言うと、与三郎(江戸の大店の若旦那)が、木更津でお富さん(やくざの妾)に出会い一目ぼれ、それがバレて斬られ(傷痕だらけの)”切られ与三”になって、、、、、って話。

高校訪問の日、電車が木更津に着くと駅の観光案内板に”こうもり安(与三郎の相棒)の墓”と書いてあったので、気分はいやが上にも盛り上がってしまいました。研究授業の後さっそく先生と”お富さん談義”でもできるかと、話を持ち出したところ先生は”お富さん”をご存知なかったので拍子抜けしました(先生は私より少し若いのと木更津出身ではなかったためかもしれません)。

一般的に言って、最近は地元の歴史上の人物の話を子供達に伝えていないのではないかと気になっています(もっとも、お富さんが歴史上の人物かどうかは疑問ですが)。

(4)駒場東邦中学(ここだけは授業の中身です):授業は中学1年の数学の幾何でした。面と面が垂直に交わるとどうのこうの、といった部分です。私にとってこの辺りはあまり興味がなかったので、学生さんも退屈するんじゃないかな、と思って見ていました。ところが、先生が課題を出し”周りの人と議論してごらん”と言うと、一人残らず食いつき、熱心に議論を繰り広げています(普通40人もいれば5人位は眠ったり集中を切らしていたりするものだと思いますが)。これなら教えるの楽だな!!と感心しました。

===

あとがき:並べてみて気付いたのですが、上の内(3)以外は全て同じ年(2000年)でした。この学年は印象に残る人が多く、いまだによく訪ねてきてくれる卒業生が何人もいます。

===

回答:前々回の北海道の写真に関して”先生も行ったのか?”という質問を何度か受けました。あれは、行ったフリをしているだけです。

===

諏訪には美術館やガラス工房などがいくつかありました。写真はそのどこかで購入したビアカップで、底の辺に金箔を溶かしたようなものが入っているのがミソです(お値段何と5千円でした)。

夏休み終わる

2007 年 9 月 20 日

木曜日

(1)大学へ学生さんが戻ってきました

みんな元気で、少したくましくなった感じです。

(2)Vistaへの移行

Vistaに移行しようと思って、春にマシンを購入したのですが一向に移行が進みません。

一番大きな原因はモニタが1つしか付かなかった(XPは3モニタ)ことです。

最近USBでモニタを増やせるアダプタのVista対応が行われたので2モニタにしました。

これで使いやすくなりましたが、それでもやっぱりVista使いにくいですよね。

(3)夏休みの電子工作(電子工作は趣味)

(a)USB接続の 方位計、加速度計、各2種類を作成

(b)PCで制御できる照明照度制御回路

(4)中高年のディズニーランド

上野から軽井沢まで1時間と知ってしまうと、もう新宿、渋谷、舞浜あたりへ行くのと気分は変わりません。

連休の中日(16日)また日帰りで軽井沢に行ってきました。

家を10時発。軽井沢12時着。駅前で蕎麦。

駅から碓氷峠見晴台までタクシー(ジャスト2千円)。

熊野神社にお参りし、見晴台で展望

見晴台から遊歩道で旧軽井沢まで4、5Km下山(たっぷり森林浴)。

旧軽からウインドウショッピングしながら軽井沢駅まで歩く(1、2Km)

5時少し前の新幹線に乗り家に7時前に到着

電車賃は片道5、6千円で少し高いですが、リフレッシュには最適です。軽井沢近辺には見どころが山のようにあります。次に、楽しみにしているのは、

(a)離山登山、(b)旧中山道を横河まで下る、(c)白糸の滝、(d)美術館や文化施設、等々です。また、季節による自然の変化も楽しみです。

軽井沢は中高年のディズニーランドって感じです。若い人も楽しめると思いますよ。

===

写真は、見晴台から見た山々と、遊歩道の吊り橋です(熊が時々でるようなので注意が必要です)。

テレビの偏向

2007 年 9 月 16 日

日曜日

最近、社会(特に若者)に悪い影響を与えているテレビ番組(特に民放)が多すぎると思う。

(a)暴力、残忍な犯罪の再現、裸や性描写、

(b)態度の悪い芸能人やスポーツ選手をスター扱いし、弱いものをいじめ、

(c)”まじめ”をバカにし、不真面目を賞賛し、建前を極端な本音で笑いものにし、

(d)暴力、ドラッグ、レイプ犯を簡単にテレビ復帰させる。

(e)ワイドショーは一見ニュース番組に見えるが、実はショーであり、不幸な事件など起ころうものなら一番喜んではしゃいでいるのがテレビだったりする。

テレビ局は自分に都合の良い時だけ”公器”と言い、後は”面白ければ何でもあり”で知らんぷりしている。特に日本ではテレビが生活の中心にあり、テレビを通して様々な情報が無差別に家庭の中に入ってくる。

テレビには、社会の教育まで担っているという自覚を持って欲しい。最近の目を覆いたくなる犯罪の増加は、テレビやマスメディアの影響と無縁とは思えない。

以前”富の未来(トフラー夫妻著)”という本を紹介した。この本の中にテレビや映画が若者に与えている影響を記述している部分があるので、そのいくつかを紹介する。

===以下、富の未来の一部(少し簡略化した部分もある)===

(1)大衆文化のかなりの部分は、悪党やギャング、ドラッグ王、ドラッグの売人やうつろな目をした中毒者を美化している。

どこまでも続くカーチェイスや、派手な特殊撮影、性差別の毒をしたたらせた歌などで、極端なまでの暴力を称賛している。そしてこれらの商品を売り込むために、限界を超えた強引な広告が使われているので、悪影響が一層強まっている。

(2)ハリウッド映画が描くアメリカは、若者の快楽主義が絶対的力をもっており、警官や教師、政治家、経営者がいつも”こけ”にされる夢想の世界である。映画やテレビ番組がこれでもかと言わんばかりに、若者の多くが聞きたがる話を聞かせている。大人はみな間抜けだ、お馬鹿で何が悪い、勉強なんかしなくていい、悪いことをするのは良いことだ、やってやってやりまくれ。

(3)極端に走るのは良いことであり、自制するのは良くないと繰り返し聞かされている。

(4)スポーツはかつて、各人が自分で楽しむためであったが、やがてクラブやリーグに組織化され、マーケッティング業界が各種商品を売り込もうとし、テレビ産業のニーズにしたがうようになった。オリンピックに関する贈収賄、リトルリーグの腐敗、有名選手のドラッグ、レイプ、暴行、殺人が後を絶たない。

(5)特に若者は映画、テレビ、ゲーム、インターネットで暗黒の未来のイメージにたえず接している。

(6)メディアが作り上げ、若者の憧れの的とされているスターは、街角のチンピラや傍若無人な歌手、禁止薬物を使うスポーツ選手などだ。

===引用、終わり===

日本よりは少し過激だが本質的にはさほど変わらない、日本が後を追っている状況である。我々は恐ろしい環境にさらされているものである。

このようにテレビやマスメディアの偏向した環境でも、我々は自分自身を正常に保たなくてはならない(至難の業であるが)。偏向に流されれば待っているものは転落と犯罪である。

せめて学生さんに最低限、

(a)学を志す者は、芸能人を真似た薄茶色のボサボサ頭にするな。単位を落としそうな学生は、皆この髪型をしているぞ。

(b)ズボンを落としてはくな、パンツを出すなんてもっての他だ。バカな格好をしていると本当にバカになっちゃうぞ。

(c)思い通りいかない時、物に当たるなど、自制のない行動をとるな。うまくいかない時ベンチを蹴ったり運動具を投げつけたりするスポーツマンや芸能人がいるが、あれはサッカーの試合中にグランドで大便をしているようなものだ。

(d)残酷なゲームや醜い映像、不気味な本など避けよ。本当にそんな状況に陥ってしまうぞ。

以上。

===

追伸:昨日、うちのそばで嶋根さんをみかけました。友達と別れを惜しんでいたので、雰囲気を壊すといけないと思い通り過ぎました。少しやせたかな?

===

写真は、4年生の北海道旅行です(北海道旧庁舎と富良野)。

生物学の知識

2007 年 9 月 12 日

水曜日

生物と無生物のあいだ(福田伸一著:講談社現代新書)

(1)この本は、生物と無生物を区別する2つの特徴を紹介しています。

(生物の特徴1)全ての細胞は常に入れ替わっている(今の自分は過去の自分ではない):

半年か1年もすれば体の全ての細胞が新しいのものに入れ替わっているそうです。この話はどこかで聞いたような気がします。驚くのは、憎き皮下脂肪までが古いままで溜(た)まっているのではなく、常に新しいものと置き換わっているのだそうです。

(生物の特徴2)生物を構成するタンパク質の融通無碍(ユウヅウムゲ):

生物は色々な種類のタンパク質でできています。そして、

(a1)DNAに仕掛けをし、特定(どれでもよい一つ)のタンパク質を取り除いた生物を作っても生物は何の異常もなく生存できるそうです。しかし、

(a2)その特定のタンパク質を作るDNAを一部壊した場合、生物は生存できなくなるそうです。

これに対し、無生物では、

(b1)テレビなどの電子機器は部品を一つ取り除けばテレビが映りません。しかし、

(b2)その部品を取り除くのではなく、その部品の一部を壊した場合、映りは悪くても少しは映ったりすることもあります。

(2)この他、DNAの2重螺旋を発見したワトソンとクリックの話が書かれています。その中で彼らの発見に当たっては、フランクリンという女性のX線解析結果を密かに覗き見ていた(と思われる)、という話を紹介しています。ワトソンとクリックがノーベル賞で脚光を浴びている時、フランクリンはガンでこの世を去った、という話が紹介されており(著者の説が正しければ)ワトソンとクリックのノーベル賞がくすんで見えます。

(3)余談1(プチ自慢):著者福田氏は、ソーク研究所を訪問した際カフェテリアでクリックと遭遇し、感激した様子を書いています。それなら、私もUCSDの研究所を訪問し10人程度の研究室ゼミに参加した際、クリックも参加していました。あまり綺麗ではない真っ赤なジャケットを着ていて、院生の怪しげな研究提案に、”新しい提案は、時としてすぐには理解されないものだ”とか助け舟を出していました。

(4)余談2(文才):本の最後に著者の小学生時代の思い出話があり、”アオスジアゲハ”を次のように表現しています。

”アオスジアゲハは小型のアゲハチョウで、黒いビロード地の羽に、四角い斑点が、小さなガラスブロックを端正に並べたように縦向きに走っている。その斑点の色彩は、透きとおるように鮮やかなミントブルーをしている”

以前私が書いた、アオスジアゲハの記述に比べると細やかな観察に基づき繊細で情緒的な美しい表現がなされており、文筆の才とは、かくなるものかと感心させられます。

==

前回のパプリカにもアオスジアゲハが象徴的に出てきます。オジサン達、アオスジアゲハが好きなのかもしれませんね。写真はWikiPediaアオスジアゲハISAKA Yoji氏の作品の一部です。

パプリカ

2007 年 9 月 9 日

日曜日

(1)パプリカ(アニメDVD by SONY)

半年くらい前、ニューズウイークで高く評価されていたので、初めてアニメDVDを購入してみました。

他人の夢を共有したり支配したりするマシンが盗まれ、それを解決する話です。よくできていて何だか現在の自分が夢の中にいるのかもしれないという錯覚に陥ります。

欲を言えば、

(a)絵的には少し宮崎アニメの影響を受けている。

(b)ラストにもう一ひねり欲しい。

(c)もう少し工夫して子供も見られるようにするとよい。

と思いました。

興味のある方はメールを下さい、お貸しします。

(2)テツ

江戸東京博物館で”大鉄道博覧会”というのをやっていたので見てきました。”大”は大袈裟で、ミニ鉄道博覧会って感じでした。昔の”こだま(下図)”とHOゲージの模型には少し心が動きましたが、のめり込むことはなさそうです。

それより、普段、東武、新京成、京成線しか使っていないので、久しぶりで総武線に乗ったら速いこと、速いこと、特に船橋市川間なんか、ジェットコースターみたいで引きつってしまいました。

(3)船橋ららぽーと

”マジすごい”って話なので、初めて行ってみました。確かに大きくて柏ららぽーとの2、3倍って感じで、迷子になりました。

気になった点:

(a)さんるーむという健康食店で韃靼(だったん)そばを食べました。柏の高島屋にもさんるーむがあり、よく韃靼そばを食べるのですが、そばの色が柏のものと全然違います(船橋のは黄土色)。系列店でこんなに色が違うってことあるのかしら。

(b)東京パン屋ストリート:菓子パンやおかずパンの店がほとんど。パン好きの私としては、せめて半分位の店はパン生地だけで勝負する店にして欲しいと思います。

特に個人的に許せないのは”メロンパン”です。普通合成着色料で着色している(船橋のものは食べてないので分かりませんが)のでツーンとした匂いがして大切なパンの匂いが台無しになってしまいます。私の前でメロンパンが好きだと言わないように(味覚のない人というレッテルを貼られますので)。

(4)船橋港親水公園(ららぽーとの裏)

ららぽーとの裏という折角の立地条件なのに、工夫のない公園で、ホームレスの人が何人か寝ているだけでした。以前は横浜まで船が出ていた模様です。

船着場はあるので、

(a)東京湾までゆく納涼屋形船を用意するとか、

(b)ボート乗り場にするとか、

(c)海老川を使って船橋駅との連絡船にするとか、

船橋市も工夫すれば立派な観光資源になると思います。

(5)菱木さん

5日夜、新鎌ヶ谷駅で今年吉田研を出た菱木さんと電車のドアですれ違い(私は降車、菱木さんは乗車)ました。大学時代よりはるかに元気そうでした。

(6)歳時記1 野分

7日早朝、台風9号が小田原から熊谷にぬけていきました。村田君ちや梅澤君ち、大丈夫だったかしら?

芭蕉野分して盥に雨を聞く夜かな (芭蕉)

(ばしょうのわきして たらいにあめを きくよかな)

ってのが有名です。私が子供の頃も家が粗末だったので、洗面器で雨漏りをしのいだり、玄関の戸がしなって飛ばされそうになり、交代で戸を押さえたりしたものです。

(7)歳時記2 秋

8月最後の週、朝窓を開けると秋の虫が沢山鳴いていました。また今週、5時くらいに大学の庭にでると、セミの声と秋の虫の声が5分5分で聞こえてきました。

”秋きぬと 目にはさやかに 見えねども 虫の声にぞ 驚かれぬる”

といったところかしら。そう言えば、今週2回ツクツクボウシが鳴いているのを聞きました。

(8)訂正1:l35でBYと書いたものは、KY(空気読めない)の誤りでした。

(9)訂正2:同じくl35で、ドンダケ〜!は省略形ではない、と書きましたが、ドンダケノモン!!(多分、ナニサマってことか?)の省略形のようです。

==

これは昔の”こだま(1958年、私小学5年生)”のイメージ図です。当時、電車と言えば直方体で、色もこげ茶だったので、この”こだま”は新鮮でかっこよく思えました。その頃はプラモデルもなく、模型といえば木だったのですが、”こだま”の模型は高くて買えませんでした。

ワープする宇宙

2007 年 9 月 5 日

水曜日

ワープする宇宙―5次元時空の謎を解く(リサ・ランドール著:NHK出版)

新聞の書評と”5次元”というキーワードに魅かれて読み始めた。欧米で物理科の教科書に使われているだけのことはあり難解で、何回もギブアップしそうになる(読み終わるのに2ヶ月近くかかった。物理科の学生にはお薦めだが、その他の人には無理)。

内容は素粒子物理学で、正直ほとんど分からないが、素粒子物理学(あるいは素粒子物理学者)の熱さに感じて読み進んでしまった(この本のおかげで、3回電車の乗り越しをしてしまった)。

分からないなりに分かったこと:

(1)素粒子物理学とは:物質を作る最小構成要素を探す学問である。

昔は、物質は原子からできていると習った(原子が素粒子だった)。その後、研究が進み今や、クオークや電子がさらに何で出来ているかという話になっている。

==原子の構造==

原子

||

原子核+電子(原子は原子核と電子からできている)

||

中性子+陽子+電子(原子核は中性子と陽子からできている)

||

クオーク+レプトン+電子(中性子や陽子はクオークとレプトンでできている)

||

ひも+ブレーン+余次元 <==(本書のテーマ)

=========

本書は、現在、有望な素粒子と考えられている”ひも+ブレーン+余剰次元”の研究について数式を使わずに説明している。

(2)ひも理論とは、電子やクオークは粒子ではなく”ひもの振動”でできている、という説。

(3)高エネルギー加速器との関係

この様に小さな世界の話になると直接見ることができないので、様々な理論的素粒子が提案できる。そこで、どれが正しいか、電子や陽子を光速近くまで加速し(加速器は山手線がスッポリ入るほどの大きさ)、衝突させて出て来る粒子を調べ、理論の絞込みを行う。

(4)宇宙との関係

素粒子は極小世界の話で、宇宙は極大世界の話なので関係ないと思っていた。素粒子を提案する際、それが宇宙をどう構成するか(宇宙の創生と構造)まで説明できるものでなくてはならない。そのため両分野の研究は密接に関係している。

素粒子物理は気宇壮大なロマンチックな学問だった!

(5)5次元などの異次元が、ごく自然に出てきて、なんだかスピリチュアルな世界があってもおかしくないような気になる。

(6)重力のみが異次元全てに通じる力らしいので、重力通信で異次元と交流ができるかも(私のSF的発想)。

(7)高エネルギー加速器で小さなブラックホールが作れるらしい。

小さなブラックホールは、すぐ消えるらしいが、その理論に誤りがあり、ブラックホールが消えずに大きくなり、加速器を飲み込み、都市そして地球を飲み込む、なんてSFが作れそう。

(8)電磁場は、素粒子論的には”光子”の受け渡しで生じる。

電磁気の理論は50年以上も前に完成していると思っていたので、このアイデアにはビックリ。自分の信じているのもの本質が全く違うものだったりすることがあるものだ。

(9)素粒子物理学者の熱さに触れると、自分が若い頃抱いていた情熱(今までにないコンピュータを作りたい、人間のような柔軟な思考を実現する情報処理方式を確立したい)を思い出し、懐かしくなる。

(10)こんな難解で売れそうもない本を出版した”NHK出版”の見識に敬意を表する。

この本は、私が持っていても宝の持ち腐れになるので図書館に寄付しました。

==

写真は薬学部6年制移行のために建てた薬学部棟(8月23日竣工)

ディズニーシーひとりぼっち

2007 年 9 月 1 日

土曜日

以前から一度ディズニーシーを覗いてみたいと思っていましたが、8月29日、近くに用があったので(おじさん一人では恥ずかしいのですが)思いきって入ってみました。

どうやら2つの新記録を更新したようです:

(1)一人で入場する人の最年長記録

(2)最短滞在時間(10時入場、1時退場)

気付いた点を並べてみると:

(1)夏休み最終週で、割と涼しい日でしたが、入場者数が少ない。でも、人気アトラクションは1時間待ち。

(2)レストランや売店はほとんど人が入っていない。

(3)従業員同士の私語が多い。

(4)従業員に欧米人が少ない。アトラクションの案内放送はほとんど全部日本語だったが、英語にした方が非日常性がでて良いかも(英語放送の近くに放送英文の和訳や解説員を用意し、楽しみながら英語を学べるようにするとよい)。

(5)施設に貼られているスポンサーの会社名(赤)が目障り(せめて目立たない色で英語表記にならないか)。

利用した乗り物とアトラクション:

(1)蒸気船:ワニやカバは出てこない。

(2)シンドバッドの冒険:ディズニーランドではスモールワールドがお気に入りなので、シンドバッドも最高でした(”人生は地図のない冒険”とかいう歌詞の歌が流れていた)。

(3)ストームライダー:この程度なら目を回さない。

(4)電車:車内から本物の海が見える(写真)ので、いっそ、水門を壊して海に直結するとスゴイかも。

総括すると:

(1)一人で行くのは一寸さびしい:遊園地やテーマパークでは、”一緒に行った人が喜ぶ姿を見るのが喜び”、というハイレベルな喜びが実現されていることを知る(同伴者もアトラクションの一部であり、自分もまたアトラクションの一部となりうる)。

(2)今回は急な思いつきで入場したので勉強不足だった:後でパンフレットをゆっくり見ると、入ってみたかったな、という所もある。

(3)大人向けテーマパーク:ディズニーシー内のモスクなどの建物はどうも高級感がないので、本物と同じ作りのモスクや実物大のピラミッドを製作し、世界のショーや料理を楽しめるものを作るとよいかもしれない(老人はお金を使わないので成り立たない、という噂もあるが)。