2007年8月

2007年8月

08/01 Wed 産総研

08/02 Thu

08/03 Fri また来週、春学期終わる

08/04 Sat

08/05 Sun

08/06 Mon

08/07 Tue

08/08 Wed 軽井沢

08/09 Thu

08/10 Fri

08/11 Sat 余剰(異)次元

08/12 Sun

08/13 Mon

08/14 Tue

08/15 Wed 絶滅危惧昆虫(セミ、トンボ編)

08/16 Thu

08/17 Fri 40、9度特別号

08/18 Sat

08/19 Sun 絶滅危惧昆虫(蝶編)

08/20 Mon

08/21 Tue

08/22 Wed ブランディング

08/23 Thu

08/24 Fri

08/25 Sat

08/26 Sun 閑中忙

08/27 Mon

08/28 Tue

08/29 Wed 8月最終週

08/30 Thu

08/31 Fri

8月最終週

2007 年 8 月 29 日 水曜日

早いもので、もう8月も終わりです。猛暑でフーフー言った夏でしたが、個人的には体調が良かった(良くなった)月でした。

”眠りの浅さ”に関する健康情報(シニア向けかも)

今月、私を長いこと悩ませてきた眠りの浅さと、それに伴うトイレから開放されました。これまで、眠りが浅く90分ごとに目を覚ましてしまい、ついでにトイレへいく状態でした。

自己分析で、脳が昼と夜を間違えてしまっているのだなと思っていました。

この夏(不眠解消に役立ったかもしれない)いつもと違った生活パターンを挙げてみます:

(1)運動: 今年の夏は運動する機会に恵まれました。

(a)テニス

5、6階の4年生の(あそび)練習に入れてもらって週一1時間くらい楽しませてもらっています。炎天下で球を追っていると、強い日差しが目に入り、脳の昼夜切り替えスイッチが正常化したのかもしれません。あるいは体がテニス狂時代を思い出したのかもしれません。

(b)水泳

家から歩いて10分位の所に”ひばりが丘市民プール”というプールがあることを発見して朝一に30分くらい泳ぎにいきます。ただ、水泳を始めたのは昼夜正常化後です。

このメインプールは50mの屋外プールですが、その他、円形子供プール、25mの浅いプールがあり、子供はそちらの方にいくため比較的すいています。

(2)体調が正常に戻ったのは軽井沢(2泊)から帰った日(8月7日)からです。軽井沢との関係は偶然だろうと思っていたのですが、数日前テレビで”自然の中にいると脳のリズムが正常になる”、というのをやっていて、もしかすると軽井沢で早朝別荘地帯を長時間散策したりしたので(森林浴効果?)、脳の昼夜切り替えスイッチが正常にもどったのかもしれません。

(3)寝方(2寝床方式):私の寝室はリビングの隣の和室です。私の部屋にはエアコンがないので、夜はリビングのエアコンを点け、リビングとの間のフスマを20cm位開けて寝ます。

この時寝室には2つの寝場所を用意します:

(1)竹シーツ(面積2x3cm厚さ7mm位の竹片を沢山並べたもの、中国製2千円弱、ヒンヤリして涼しい)を畳の上に直接敷き、隣に

(2)ベッドのソファー部を畳の上に置きます。

就寝時は、先ず竹シーツの上に寝ます。やがて、1時か2時位になると寒くなって目を覚ますので、エアコンを切り、隣のソファーに移り2度目の眠りに入ります。

畳に敷いた竹シーツは一寸痛いのですが”臥薪嘗胆”の臥薪よりはましだと耐えます。

(4)早寝:9〜10時に床に入ります。幸い、眠りに入るのはアッという間です。

お父さんやお母さんが”眠りが浅くて”と悩んでいたらヒントになるかもしれないので教えてあげて下さい。

(注)臥薪嘗胆とは:中国の春秋時代、越王勾践(こうせん)に父を討たれた呉王夫差(ふさ)は悔しさを忘れぬよう薪(たきぎ)の上に寝て、やがて仇を討つ。敗れた勾践は敗戦の恥辱を忘れぬよう室内に胆(きも)を吊るして嘗め、ついに夫差を滅ぼしたという。

===

写真:8月28日、中高生向け夏休み理科教室がありました。講師は(ヒカルの碁監修)梅沢由香里さんでした。私も中高生に混じり囲碁を初体験しました。ムズカシ!、でも、面白いかも。

閑中忙

2007 年 8 月 26 日

日曜日

8月23、24日 FD(Faculty

Development)教育の見直しや改革を検討する研究会(1泊2日ユーカリが丘ウイシュトンホテル(佐倉)缶詰)

8月27日 大学院入試

9月1日 AO入試

(1)24日早朝、ホテルから10分位の所にある公園(上座公園)までウオーキング:

広くてなかなかよい公園です(一寸外国の公園みたい:言い過ぎかも)。公園内に”カノコガ”(写真右下隅)が何匹かいました。”カノコガ”は蛾には見えず、かわいいトンボか蝶って感じで、私が小学生時代、朝ラジオ体操に学校へ行く途中でよくみかけました。

また、”サトキマダラヒカゲ”も何匹もみかけました。佐倉はまだ少し自然が残っていました。

(2)本を2冊読みました:いずれも当初売り切れでしたが、最近は手に入ります(いずれもお勧めです)。

(a)川の光(中央公論新社):川のほとりに平穏に暮らしていた3匹のネズミ一家が、巣穴から追い立てられ、新天地を求めて川を上流に遡る冒険物語。人生を感じさせる、癒し系冒険物。

(b)「気づき」の幸せ(小学館):青森の神様、初の著書。スピリチュアル系とは言え、物事がうまくいかない時は、先ず、自分に問題がないかを確認しましょう(気づきましょう)、という心霊がかっていないお話。

(3)教育:

FDでは、最近の教育の流れに沿って、

・学生さんに対し、きめ細かく、丁寧に、個人の特性をよく見て対応していきましょう。

・学生さんに強いストレスを与えることなく、学問に対する興味を引き出すよう工夫しましょう。

・学生さんの授業評価を参考に授業を改善しましょう。

といった精神をベースにしていて、確かに、結構で当然の流れのように思える。

でも、何だか学生さんをお客様扱いしているように見えて、教育はこれでよいのかな?って気もする。

大方の学生さんは問題ないにしても、小さい頃からこのような教育を受けてくると、人によっては心配な点も出てくる気がする:

(a)長い間お客様扱いされていると傲慢になり、やがては勘違いして”オレ様”に、そして”給食費を払わない親”に変化していく怖れはないか?

(b)人間あまり大切にされ過ぎると弱くなり、社会に出てやっていけるかという不安も残る。監視員付きのお子様プールで遊んでいた人が、突然背も立たず、サメも泳いでいる荒海に放り出される感じになりはしないか? 最近増えているという20代、30代の人の”うつ”は、これと関係があるのではないか?

(c)至れり尽せりの環境で好奇心はうまれるのか? 最近面白実験などで科学への興味を引き出そうという番組をよく見る。(ああいうアプローチもあるかとは思うが)何か違うよな、と思う。与えられ過ぎているし、お膳立てされすぎているし、面白さで引いた興味なんてそう長続きはしないのではないか。

===

写真はベランダのケイトウとカノコガです。

ブランディング

2007 年 8 月 22 日

水曜日

船橋、柏、我孫子のブランディング

上の3市は、私が日常99%の時間を過ごしている生活域である。最近、これらの市がお笑いのネタになっていて残念である。

柳原可奈子は総武線船橋(たまに柏も出てくる)ネタで笑いを取り、

狩野英孝は”ぼく我孫子”で笑いを取っている。

はなわの歌には”♪牧瀬里穂も「佐賀」!でも公表してねえ〜!”というのがあるが、はなわ自身も我孫子で育ったことを公表していない。

一昔前には、”夕方、中央線に乗ると皆日経新聞を読んでいるが、常磐線に乗ると皆東京スポーツを読んでいる”というのもあった。

そんな先入観があるからか、

横浜駅に降りると、女性の着ているものが”おしゃれ”な感じがするし、

中央線に乗ると何か品がよく気取っている感じがして、気おくれしてしまう。

それではということで、我々の生活圏をブランド化する荒業を:

(1)ディズニーランド市:

船橋は、浦安、市川、と組んで政令指定都市になり、ディズニーランド市と改名する。

(2)環境改善モデル:

手賀沼を取り囲む我孫子、柏などの市が組んで(かつて日本で最も汚かった)手賀沼の水質を日本一にし、各種水上スポーツの拠点とする。

===

l35で紹介した卒業生が花火大会の写真を送ってくれました(葛西臨海公園2007_08_18)。

絶滅危惧昆虫(蝶編)

2007 年 8 月 19 日

日曜日

(1)モンシロ蝶、モン黄蝶、筋黒白蝶:

・モンシロ蝶は今でも早い時期によくみかける。

・モン黄はモン白の黄色版で、最近あまりみかけない。

・筋黒白蝶はモンシロ蝶の筋が黒いもので昔でもたまにしか見なかった(年に2,3度)。白と黒のコントラストが美しい。

(2)アゲハ、黄アゲハ、青筋アゲハ、黒アゲハ、烏アゲハ:

・アゲハ蝶は今も主役でよく見かける。

・黄アゲハは黄色っぽいアゲハでこれも見かける気がする。

・青筋アゲハは今の方が多いような気がする。美しいので採りたかったが、羽が細いためジェット戦闘機のように身軽に体勢を変えるのでなかなかつかまらない。

・黒アゲハと烏アゲハは比較的暗くて涼しい所に現れる印象がある。

(3)赤タテハ、瑠璃タテハ、コミスジ:

・赤タテハ(写真上左)は呼塚(ヨバツカ)付近のニラ畑に沢山いて、採りにいったがすばしっこくてめったなことでは採れない。前々回オニヤンマとの一騎打ちの話を書いたが、蝶では赤タテハが一騎打ちの対象であった。

・瑠璃タテハ(上中)は当時でも年5,6回しか出会わなかったが、これも身軽でなかなか採れなかった。本物はモルフォのような光沢があり、下の図より格段美しい。

・コミスジ(上右)はよく見かけた。空気の上を滑るように旋回する。速度はたいしたことがないので採りやすく思えるが、なかなかすばしっこくて採れない。

(4)ジャノメ蝶、サトキマダラヒカゲ:これらは地味な連中で採ろうとする人はまずいない。

・ジャノメ蝶(下左)は家の裏手の(当時は汲み取り式)トイレのあたりによくいた。

・サトキマダラヒカゲ(下中:この写真は羽の裏側)はゴミ捨て場や腐った柿の実から蜜を吸っている感じだった。

これらは、不浄な場所でも生きられるのでタフな種だと思っていたが真っ先に絶滅してしまった。環境が綺麗になったということか?。

(5)イチモンジセセリ(下右):

・これは、道(舗装されていなくて草が生え、リヤカーや荷車の車輪の跡がある)によくいた。これも掃いて捨てるほどいたので、永遠に生き延びそうな感じだったが絶滅した。

(6)アサギマダラ:友達が採ってきたので欲しくてしょうがなかったが我孫子にはいなかった。当時箱根に行った時大群と出会った。箱根にはアサギマダラが大量にいるのだと思ったが、以後箱根でもあまり見ない。最近テレビで知ったのはアサギマダラは”渡り蝶”で大群で長距離を移動するらしい。箱根での大群との出会いは移動中に偶然遭遇したものらしい。

===

一昨日NHKで”生物の大発生”をやっていました。地球温暖化により日本では、クマゼミ、アルゼンチン蟻、食べられないウニ、が大発生しているそうです。

印象深かった2点:

(1)温暖化で雪解けが遅れると、花が咲く時期と、蜂が目を覚ます時期のタイミングが合わず、実を付けられないケースが起こってくるそうです。花と昆虫なんて別の種だと思っていましたが、何だか花と昆虫がセットで一つの種に見えてきました。人間も含め、自然とセットで一つの生物と考えると現状は一寸怖いですね。

(2)日本蟻は蝶の幼虫を養ったりしているそうで、日本の生態系を構成する一員です。ここに最近、身体能力が高い上、作戦能力にも優れたアルゼンチン蟻が侵入し急速に領地を拡大しているそうです。日本とブラジルのサッカーとか日本とキューバの女子バレーを見る思いがしました。

グローバル化は人類にも同じような影響を与えるでしょう。今までは、それぞれの風土と文化に最適に適応した体型や考え方を持った多くの人種が存在しました。これからは、地球規模の社会に適応した人種だけ、あるいは適応するように進化した数少ない人種だけが生き残ることになるでしょう。日本人も、何らかの形に収束していくのでしょう?

===

40、9度特別号

2007 年 8 月 17 日

金曜日

40、9度(74年ぶり日本新記録)特別号

昨日、日本最高気温が出たようです。本当アツッ!!って感じで、身の危険を感じ通勤ウオーキングを中止しました。それでも大学に着いた時には汗ビッショリでシャワーを浴びました(念のため持っていった下着が役に立ちました)。

ハワイやシンガポールもこれほどの暑さは経験していません。唯一経験があるのは10数年前の京都です。会議場とホテルの間約100mを、走って移動しました。

地球温暖化どころか熱帯化と呼んだ方がよさそうです。昨夜のニュースによれば、石垣島付近の珊瑚は枯れ出し、北極の氷は予想よりも2、30年速い速度で融けだしているそうです(北極氷面積世界最小記録を更新したそうです)。

家のごみも臭くなるので今ゴミ置き小屋へ持っていきましたが、小屋の中がものすごい腐敗臭で倒れそうでした。昨日は学生さんの研究室にゴキブリが現れ、大騒ぎでした。

北海道への移住を検討する人が増えてきそうですが、北海道ではミートホープに続き”白い恋人”が炎上中です。

エアコンをかけないと危険だと言い、エアコンをかければ電気を使って熱帯化が進む、という悪循環に入ってしまったのかもしてません。戦争なんかやってる場合か!って感じです。

暑くて、段々話が支離滅裂になってきました。少しでも清涼感をと、下の写真は軽井沢の早朝”雲場の池”(8/7日撮影)です。

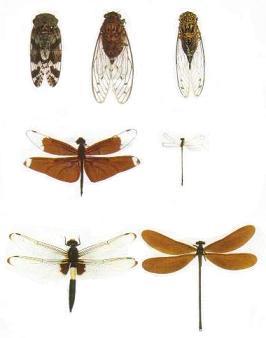

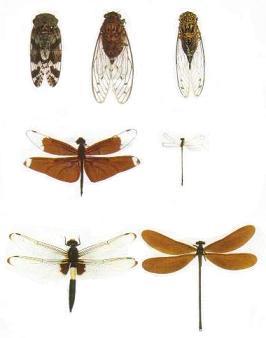

絶滅危惧昆虫(セミ、トンボ編)

2007 年 8 月 15 日

水曜日

私が子供の頃の夏休みの遊びと言えば虫捕りであった(昆虫にはご迷惑をおかけしたが)。今の子供たちがゲームのキャラクター名で話が通じるように、当時の男の子たちの間では蝶やトンボの種名で会話が成り立っていた。

最近、あまり見なくなってしまった昆虫が気になるので今回と次回、絶滅が心配される種を中心に我孫子付近の昆虫と虫達との思い出を書いてみる。

蝉:

現在、大学はアブラゼミとミンミンゼミの大合唱である。

(1)ニイニイゼミ(写真左):夏休みが始まるか始まらないかの一番早い時期に鳴き出す。これは鳴き声からチイチイゼミとも呼ばれた。採るのが最も簡単なセミであった。

(2)アブラゼミ:今同様、夏中鳴き続ける主役であった。当時、市川の梨園に行ったところ、梨園は今のように網を張っていないのでアブラゼミが沢山いて、顔にバシバシぶつかってきた。

(3)ミンミンゼミ:今ほど多くなく、年に数えるほどしか出合わなかった。ミンミンゼミが来ると羽が透明で美しいので何とか採りたいと外へ飛び出すが、大体非常に高い所に留まるし、体の割りにすばしっこくて捕まえた記憶は全くない。

(4)ヒグラシ(写真中):その鳴き声からカナカナとも呼ばれ、比較的夏の早い時期に鳴く。それでも夕方カナカナの声を聞くと何だか寂しくなった。もし、夏の終わり頃にでも鳴かれようものならとても耐えられなっかったかもしれない。ヒグラシは比較的採りやすい。

(5)ツクツクホウシ(写真右):ツクツクコインヨーと暑い盛りに鳴く。これはヒグラシより高い所に留まり、すばしこいので採りにくい。

蜻蛉:

(1)ムギワラトンボにシオカラトンボ(どちらかが雌):これらは今同様主役だったが数は今の10倍くらいいた。

(2)赤トンボ:これは、今のほうが多いように思う。

(3)オニヤンマ:トンボの王様って感じで今でも年に1,2度出くわす。昔、オニヤンマがよく、家の前の7、80mある直線道路を高速で行ったり来たりしていた。私は道路の中ごろに陣取り高速直球風に飛んでくるオニヤンマを狙う。真っ直ぐ飛んでくるので捕まえやすいように思うが敵もさる者そう簡単には捕まえることはできない。トンボとの一騎打という感じで気分が高揚した。オニヤンマの親戚のギンヤンマとかというのもいた。

(4)チョートンボ(写真左上):蝶の様な黒いトンボで家の前の松林には沢山いた。簡単に捕まる。

(5)糸トンボ(写真右上):池のそばなどに沢山いて、手で簡単に捕まえられた。綺麗な青や緑の種がいて、かわいい感じだった。

(6)コシアキトンボ(写真左下):腰が白く透き通っているのでこのように呼ばれる。当時、年に10回位みかけた。

(7)オハグロトンボ(写真右下):我孫子ではめったに出会わなかったが(もう少し田舎の)守谷ではよく見かけた。

===

現在、写真のセミ達の声はめったに聞かない。写真のトンボ達もほとんど見かけない。もし、これらの昆虫達に遭遇したら、4、50年前の環境がどの辺まで後退しているのか知りたいのでご一報下さい。

余剰(異)次元

2007 年 8 月 11 日

土曜日

期末テストのアンケート結果(最近読んだ本)を基に2冊の本を読んでみた。

(1)家守奇譚(梨木香歩、新潮文庫):学生さんが読みそうもない書名というか、古典的雰囲気の書名に惹かれ読んでみた。

内容は、何ともうまく説明できないが、異次元と自然な往き来が行われる昔(明治時代)の世界の話、って感じである。癒し系で、暑い電車の中で読んでいても、頬の筋肉が緩む感じ。車内で読んでいると、隣の人が、ひょっとして”かわうそ”かもしれないな、なんて気がしてくる本である。

本の厚さはせいぜい5mm位で薄いが、意外と読むのに時間がかかった、というよりゆっくり雰囲気を味わえる、って感じ。文章自体も品格があり、絶対お薦め!!

(2)涼宮ハルヒの憂鬱(谷川 流、角川スニーカー文庫):複数の学生さんが読んでいた唯一の本(他の本は全て1名のみ)なので読んでみた。表紙がロリっぽいので本屋さんで買うのがかなり恥ずかしい。内容は、異次元と不自然な往き来が行われる近未来学園話って感じである。文章で読む漫画といった感じ。

文章は今一だが、内容は大変面白く(1)にはない、ハラハラドキドキ感が少しある。特に感心したアイデアは”時間は連続でなく、アニメの1コマの様に離散的である”という話(そう言われると、何となくそんな気もする)。お薦め!!

本屋さんの”ライトノベルコーナー”が知らない間に拡大されている理由が分かる。

文章として2冊を比較すると、(2)は、汚い字で書きなぐった感じで、(1)は美しい(かつ分かり易い)草書で書いた芸術品といった感じである。学生さんが、この違いに気付いてくれればしめたものである。

私は社会人になってしばらくの間(1〜2年)、論文を書いて先輩に見てもらうと、真っ赤に朱が入った。最初は自分の文が”どう悪いのか”さえ分からなかった。やがて、3年もすると、段々朱がなくなってきて、同時に自分の文章を客観的に観ることができるようになってきた。

学生さんが始めて書く長文(卒業論文)も最初は文になっていないことが多い。

卒論を書く学生さんにはいつも:

”卒論は自分がやったことを書くのではなく、論文を読んだ人の脳に研究内容がどう組み立てられるかを考えて書くんだ”と言っている(これが簡単ではないのだが)。

話がそれちゃいましたが、

(3)ワープする宇宙(リサ・ランドール、NHK出版):新聞の書評で知った本、ハーバード大学物理学教授が書いた異次元(余剰次元)世界。厚い本で、ある程度難解。まだ半分も読んでないが、異次元が科学的に自然に導入されて不思議な感覚を経験できる。物理好きな人には、お薦め!!

==

写真は昨日(灼熱)の薬草園。大音量のミンミンゼミとアブラゼミの声を加えて見てください。

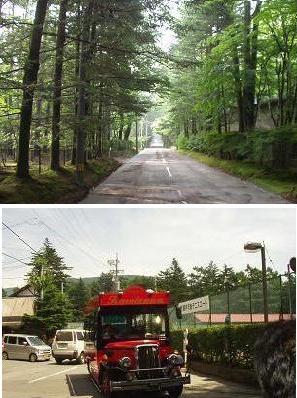

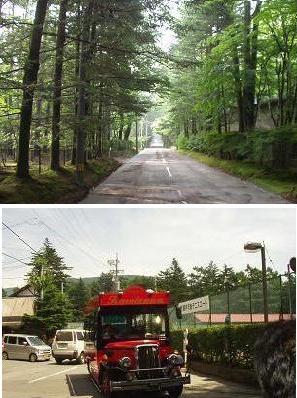

軽井沢

2007 年 8 月 8 日

水曜日

8月5〜7日、20年ぶりで軽井沢に行ってきました。軽井沢というと色々思い出があるので並べてみます。

(1)小学5年生の夏休み家族旅行(約50年前、最初の軽井沢):

(1-1)軽井沢は標高が高いため、列車はアブト式(歯車付き線路)とスイッチバック(行ったり来たり)を使って碓氷峠を超える(テッチャンにはたまらない)。

(1-2)鬼押出し:浅間山の溶岩が広がる斜面。

(1-3)小瀬温泉(軽井沢の奥の方)泊:小川を渡って旅館に入る、小川の音が夜部屋まで聞こえ心地良い。

(1-4)牧場:宿でおにぎりを作ってもらい、(南が丘?)牧場へ行き、草原の隅に座って昼食。牧場と言っても今のような観光牧場ではなく、本当の牧場のみ。

(1-5)草軽電鉄:軽井沢から草津に抜けるトロッコ列車で、山の斜面に沿って走り、空の青、山の緑、下は谷、ススキや蔦に手が触れそう。美しさが今でも印象に残っている。

(模型が有ったら買いたいと、トラウマになっている)

(2)子供が小さい時(2度目の軽井沢、約30年前、):

(2-1)鬼押出し:20年を経て、溶岩の山にも少し木や草が生え、記念館もきれいになっていた。

(2-2)揚水発電所(夜余った電力で水を上の池にくみ上げる)の見学:揚水池まで(エレベータだったか?)上る。池の周りにはニッコウキスゲが咲き乱れ美しかった。避暑に行って親子連れで揚水発電所を見学するあたり、技術屋っぽい。

(2-3)”かぎもとや”と言う手打ち蕎麦屋があり、おいしさに感激。

(3)塩沢湖のテニス合宿:

上と同じ頃テニスに凝っていて、あちらのテニススクール、こちらのテニスクラブの合宿、と妻子をほっぽり出して遠征を繰り返していた。

(4)学会(1986?):

国際会議が軽井沢であり、帰りに懐かしいので小瀬温泉まで足を伸ばす。宿は増改築が繰り返されたようで、昔の面影は2割程度。家に帰ってみると、父親が心臓発作で入院中。小瀬温泉は私の中で急に鬼門に位置づけられてしまった。

(5)時流れ、今回:

(5-1)ショッピングテーマパーク:駅の南側は大規模ショッピングモール(ららぽーとのでかいやつと言うか、アラモアナショッピングセンターみたい)。北側も駅から軽井沢銀座までほとんどショップが並ぶ。軽井沢は、ほとんどショッピングテーマパークだ(写真下:循環バス)

(5-2)かぎもとや:軽井沢店が店を閉め、中軽井沢本店だけになった模様。昔の味が忘れられず中軽井沢まで足を伸ばす。店は駅前食堂風だが、ファンがいるらしく大変混雑。味は、おいしいが昔ほどの感激はない(昔はワサビが本物だった気がする、蕎麦はワサビで決まる)。

テーマパークでよいのか?

観光地がどこもテーマパーク化している。軽井沢へ行くほとんどの人は浅間山に行かないだろうし、別荘エリア(写真上)を散策することさえなかろう。

北海道旅行の場合でさえ、若い人たちが挙げる観光地は、旭山動物園や富良野ラベンダー畑だったりする。北海道なら洞爺湖、阿寒湖、摩周湖、知床だろ、って言いたくなる。

テーマパークは苦労せずに楽しませてくれるが所詮人間の浅知恵の産物である。

夏休みは折角の機会なので、時間がかかったり、労力を要したりすると思うが大自然の素晴らしさを見てきて欲しいと思う。本当の感動って、山登りみたいなもので、苦労して自分の力で登った人だけ感じることができるものである。

一番心配なのは、人生の送り方がテーマパーク化してしまうことである。楽しみをお金で買って歩くような人生。”(安直な)楽しさ”にしか価値を見出せない人生。人生はそもそも”重い荷を負うて坂道を登るようなもので”、お金で楽しさを買って歩くようなのもではないし、そんな所に本当の喜びや価値は見出せないのだから。

春学期終わる

2007 年 8 月 3 日

金曜日

春学期終わる(あるいは夏休み始まる)

Open Campus:8/3日はオープンキャンパスで大勢の高校生が来られました。研究室の案内も4年生が上手にこなしてくれました(感謝!)。

結果報告:情報科学実験Iの追試の結果は全員パスで、おめでとうございます(ホッとしました)。

期末テストの印象2つ:

(1)今年の3年生が、例年と違うのは試験の結果を聞きに来る人がやたら多いことです。約70人受けて20人位が聞きに来ました。昨年までは聞きに来る人はほとんどありませんでした。

(2)今年は補助監督も含め2度試験に立ち会いました。特に気がついたことは、3人の学生さんが試験中トイレに行ったことです。今まで、十数年定期試験の監督をやってきましたが、昨年まではトイレに行った人は全くいませんでした。今年だけの偶然か、デリケートな人が増えたのか、準備の悪い人が増えたのか、今後注意して観察していこうと思います(部屋が寒いんだ、という意見もありましたが)。

形から入れ:追試の前には、危険水域近くの学生さんが5名位集団で質問に来ました。そこで気付いたのは、皆ほとんど同じ格好をしていて区別がつきにくいことです。どんな格好かと言うと、髪の毛を薄茶色に染め、髪は(私から見れば)ボーボーで大きな鳥の巣という感じで、服は大きめでだらしがない感じです。

いつまでも危険水域にいたくない人は、先ず見かけを変えてみる((大人から見て)さわやかにする)と結果が付いてくるような気がします。

==

下は、オープンキャンパスのイベント会場と個人相談会場です。

間もなくコンピュータの電源を落とすので、これをご覧になるのは来週だと思いますが、”とりあえず↑”。

また来週

2007 年 8 月 3 日

金曜日

連絡忘れてました!

今日はOpenCampusで、来週月火が大学の設備点検のため、今夜から7日までコンピュータの電源を落とします。

また、来週お会いできるのを楽しみにしています。

産総研

2007 年 8 月 1 日

水曜日

「(独立行政法人)産業技術総合研究所」(略称:産総研)

つくばには産総研(昔の国立研究所)という研究所がある。文科省が10年位前に、大学と外部との交流を盛んにする目的で”連携大学院”という制度を作った。本学情報科は産総研との間で連携大学院の契約を結び、共同研究を行ったり、大学院の研究指導をお願いしたりしている。現在5名の大学院生がこの制度を利用し、週2,3日研究所に通い研究を行っている。

この制度の利点は:

(1)最先端の研究を行っている人達と一緒に研究を行うことにより研究モチュベーションが高まること。

(2)同契約を産総研と結んでいる筑波大、千葉工大など様々な大学から学生が来ており、年長者が年少者を指導したり面倒を見たりといった大学の枠を超えた交流も行われている、と言った点である。

注意を要する点は:

(1)先方は、学生を一応学生(子供)扱いしてくれるが、大学に比べれば厳しい環境になる。自分から進んで研究する姿勢と実力そしてタフな精神力が求められる。

そんな訳で、この制度の利用を希望される学生がいた場合、強い意思と実力を確認して許可し、その後も精神状態を常に注意して見守るようにしている。

この制度も10年近く続いた結果、産総研内に、次の様なちょっとした東邦コネクションができあがっている。院生達、産総研で働いている卒業生、産総研関連のベンチャーで働いている卒業生達、数年前に退任された佐藤洋一先生も週1、2度産総研に来られていて本学科佐藤文明先生とも共同研究を行っている。

===

(私が産総研との窓口で)昨日は、研究連絡と学生さん達の様子を見に産総研に行ってきました。写真は、上記の東邦関係者との昼食の様子です。