あなたは 3566 人目のお客様です。

雑記帳 by Furuya

The End ( 2008/03/29 06:07:50)

舞って桜

27日、上野と隅田川へお花見に行きました。上野は一応満開とのことでしたが、見た感じでは八分咲きでした。私は以前から、桜の花びらは散らなければ満点なのにと思っていました。27日の桜は、花びらが一片も飛ばず完璧でしたが、何か物足りない感じがしました。

そこで”桜は花びらがハラハラ舞ってこそ桜なんだ”と気付きました。”惜しむ気持ちも含めて美しいんだ”と。

メディア的に考えると、

桜以外の花は咲いている姿だけが花の”静止画像”であるのに対し、

桜は、舞う花びらも含めて花の”動画像”ということになります。

動画像の方が静止画像よりアピール度が高いので、桜が心に留まるはずです。

この動画と静止画のアイデア、デートやお花見に使えると思います(このサイトを読んでいる人は、ほとんどいませんから)。もし、恋人がこの話で感動しなかったら、風雅を理解できない人なので、早く別れましょう。

===

(突然ですが)おわりに

昨年の今頃、”夏休みまで続くかな?”なんて思いながら「雑記帳」を書き始めました。今回、皆様の関心に支えられ、年度末を迎えることができました。

同じパターンをいつまでも続けるのは”すさまじきもの(枕草子:興ざめするもの)”となる怖れがあるので、一旦、雑記帳を閉じることにしました。

長い間、ご協力どうも有難うございました。

==訂正==

終わりに当たり訂正があります。

m21のナイヤガラの写真で、(私の不案内で)\"カナダ側ナイヤガラ\"と書いてありますが、正式には”カナダ側から見たアメリカ滝”だそうです(ナイヤガラのプロからご連絡を頂きました、どうもありがとうございました)。

======

来年度は、ブログで再スタートすべく準備中です。最初は試運転って感じで始めますので、色々不手際がありそうですが辛抱強くお付き合い下さい。皆様の書き込みも期待しています。

URLは、

http://test1.fry.is.sci.toho-u.ac.jp/2008/blogn/index.php

の予定ですが。少なくとも、

http://www.fry.is.sci.toho-u.ac.jp/

の2008年版HP、メンバーから辿れるはずです。

来年度も、よろしくお願いいたします。

n25 ( 2008/03/26 13:12:20)

花粉症

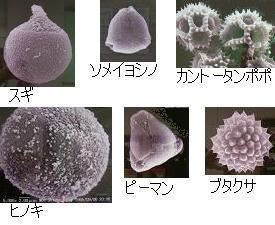

(1)今、図書館の3階で、人目を忍んで花粉の電子顕微鏡写真展が開かれています。いくつかの写真を撮影してきました。最もポピュラーなスギとヒノキは球形でそれほど悪いヤツに見えません。桜とピーマンは似ています。いかにも悪そうなカントータンポポとブタクサですが、私には影響ありません。

(2)2週間くらい前から本格的に花粉が飛び出し不快な日が続いています。

”マスクにガーゼをはさむとよい”というテレビ放送があったので、試してみましたが、なるほど、グー!です。ただ、息が苦しくて、昆明で高地トレーニングをしている感じです。

(3)母に、”花粉症なんだ”と言ったら、”生意気に!”という返事が返ってきました。昔の人から見ると花粉症は近代的でカッコよい症状のようです。昔は不潔なものを食べていたので、アレルギーにならなかった、と言った説もありました。

そう言えば、私10数年位前にピロリ菌の除去をやってから花粉症が発症するようになりました(因果関係はないと思いますが)。

(4)大学のバーチャルラボラトリというサイト

http://www.mnc.toho-u.ac.jp/v-lab/

には、花粉、アホウドリ、薬草など東邦っぽい色々な面白い解説があります。花粉に関しては日々の飛散状況なども掲載されています。お薦めです。

(5)花粉症対策:

(a)北海道物産展で売っている「ハッカ油」をマスクに点けるとよいそうなので買ってきました。

(b)クシャミが出たら、クシャミで喉が傷つき、喉から風邪をひくので、V3000ノンシュガーのど飴をなめます。

(

2008/03/23 06:10:24)

年度末

(1)チベット問題:

チベットの歴史を簡単にまとめると以下のようです。、

「チベットは1951年中国の支配下に入れられ、(一応自治区となっているが)チベット人は不利な扱いを受けたり、文化、生活、風俗が破壊され、これに反対し抵抗する動きは弾圧された。特に、1959年の独立運動では多くの犠牲者を出し、ダライ・ラマ等多数のチベット人がインドに亡命した。最近は鉄道開通で圧倒的資本力を持つ漢民族が多数流入し社会支配と差別が急激に進んで不満が爆発した。」

中国政府の頑固で容赦ない態度から察するに、また多数の犠牲者がでると思われ胸が痛みます。

パレスチナやバルカン半島周辺(セルビアなど)で延々と繰り返される民族問題、報復と不幸の連鎖は、このような形でスタートしたのだろうと思います。今ならまだ間に合います。新たに人類の不幸の種を撒き、育てることのないよう、中国政府に自制ある対応を望みます。

(2)桜開花(東京、静岡、など):

平年より6日早く、昨年より2日遅いそうです。1週間後が見ごろだそうで、楽しみです。。昨日(私は)は今年初めてモンシロチョウを見ました。

==

問題:写真は北習志野のホーム下のレールに出現した木の床です。何のために敷いたと思いますか?

夜間工事が行われ、自動車が入り込んだりするのだそうです。

また、以前書いた、新京成車内に週刊誌の中吊り広告がないのは私鉄グループの紳士協定によるものだそうです。

n23 ( 2008/03/19 11:11:39)

最後の春休み

卒業式を終えた春休みって少し空虚で、少しせつない思いなんかが残ってたりしますよね。

ユーミンの「最後の春休み」は、この感じをよく表現しています。ユーミンの曲の中ではあまりメジャーじゃないので知らない人もいるかと思い掲載します。

<一番の歌詞>

春休みのロッカー室に

忘れた物を取りに行った

ひっそりとした長い廊下を

歩いていたら 泣きたくなった

目立たなかった私となんて

交わした言葉 数えるほど

アルファベットの名前順さえ

あなたはひどく 離れてた

もしもできることなら この場所に

同じ時間に

ずっとずっと うずくまっていたい

もうすぐ別の道を歩き

思い出してもくれないの

たまに電車で 目と目が合っても

もう制服じゃない

==

メロディーもいいので是非聞いてみて下さい。

http://www.youtube.com/watch?v=rNVgH_jRuow

上のyoutubeのものは消されるかもしれないのでメロディーだけなら、

http://www.hi-ho.ne.jp/momose/mu_title/saigono_haruyasumi.htm

にも有ります。

===

レアルマドリッドの本拠地のサッカー場の写真を送ってもらいました。海外物が不足していますので送って下さい(特にしょっちゅう海外へ行ってる人)。ここにアップしておくと、すぐ見られるので好評ですよ。

n22 ( 2008/03/16 17:17:06)

卒業

14日は卒業式でした(卒業式にしてはめずらしく雨模様)。ご卒業、おめでとうございます。

今年の卒業生の特徴は、

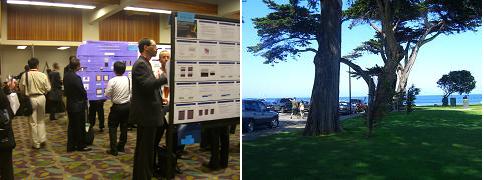

(1)研究室を超えた大きな友達の輪ができていました。今月はじめ、夜行バスで関西へ(写真(上)の18人)団体卒業旅行に行ってきたそうです。

(2)先輩の大学院1年生とも交流があったようで、卒業式の後、プレゼントが贈られていました(写真下)。

(3)大学も気に入っていただいているようで、3月いっぱい大学へ出て来られる勢いです。既に、これから2回テニスコートが予約されています。

総括すると、よい仲間達と出会い、学生生活を楽しんだ、というところかと思います。大学も、よい場所を提供できてよかったと思います。

そうそう、

(4)村田君も博士を取られ卒業です。合計9年大学に席を置かれたことになります。

(5)卒業生の野里君(これから大学院へ進学)は、すぐ上のお兄さんが今年生物科の大学院出られ、一番上のお兄さんも本研究室で博士を取られているので、3兄弟優秀な成績で本学を出られたことになります。

東邦を愛していただき、大学としても嬉しいことです。

Bon voyage!(良き航海を!)

n21 ( 2008/03/12 06:43:38)

好文木(こうぶんぼく)= 梅

(1)中国の故事に

「文を好めば則ち梅開き,学を廃すれば則ち梅開かず」

(意味:学問を怠ると梅の花が咲かず、励むと花が開く)

というものがあり、梅は好文木とも呼ばれます。

水戸偕楽園の”好文亭”は、ここから命名されました。

写真左には好文亭がチラッと見えます。写真右は好文亭から見た偕楽園の庭です。

学問と言えば、

(2)菅原道真も梅が好きだったようで、九州へ左遷される時の、

”東風(こち)吹かば にほいおこせよ梅の花 あるじなしとて春を忘るな”

はよく知られていますが、これに応えてか、道真を慕って京都から飛んでいったという”飛び梅”も有名です。

また、

(3)泉鏡花の”婦系図(おんなけいず)湯島の白梅”では、先生(独和辞典編纂中の学者)が弟子(主税:ちから)に「学問を取るか婦(お蔦:おつた)を取るか」と迫ります。

主税がお蔦(元芸者で今は主税と同棲中)に別れを切り出した時の、お蔦のせりふ、

「別れる切れるは、芸者の時に言う言葉、今の私にはいっそ、、、」は涙をさそいます。

(昔はよくテレビで舞台中継ってのがあって、湯島の白梅などをよくやっていたのですが、今でもやってるんですかね?)

(4)私が行ったことのあるオススメ梅園

(a)つくば梅園(TXつくば駅下車バス約30分):梅が多い

(b)熱海梅園:よく手入れされている(もう今年は終わっているでしょう)

(c)水戸偕楽園(土日は特急臨時駅有り、上野から7、80分):園の下(千波湖の方)にも梅園を拡張しています

n20 ( 2008/03/09 06:27:04)

曽野綾子氏の”言い残された言葉”(光文社)

曽野綾子さんは、苛酷な家庭に育ち、空襲を生き延び、クリスチャンで、アフリカ、インドなど危険な地域でボランティアをしたり国際協力事業をしてきた人です。その人の話なので迫力があります。同意できない点もありますが、啓発されることも多く、お薦めです。かなり強引ですが、まとめてみました。

A. 人道主義は言葉でなく、態度で示せ。

口先だけで体裁のいいことは誰でも言える。危険覚悟の労働を提供したり、大金を寄付する覚悟のある人だけ人道主義を語れ。自分は何ら行動しない口先だけの人権主義者、理想主義者、平和主義者のきれい事が、日本の精神的骨組みを壊し、日本をガタガタ(犯罪の多発、経済破綻、など)にしている。

B. 現実離れした理想主義を振り回すな

(1)人間は平等だ、(2)平和を願えば平和が来る、(3)成せば成る、(4)誰にでも才能がある、(5)先生は完全だ、(6)初歩的ミスは起こらない、(7)人の命は地球より重い、

といったことを目標にするのはよいが、理想が現実であると誤解させてはいけない。

人生は不平等なものだし、才能は誰にでもあるものではないし、才能の無い人がいくら努力しても事は成らない。様々な事故は初歩的ミスによって発生するもので、これが無くなることはない。

不戦の決意で戦争はなくならない。不戦を叫ぶ人は、殺されても抵抗しない覚悟はあるのか。

C. 甘ったれた考えを許すな

(1) 人生とは理解され、誤解されることだ。誤解は常なので、その位の逆境に耐える力を付けることは必要だ。

(2) PTSD(精神的後遺症)は、自分で乗り越えるものだ(有って当たり前などど考えるな)。自分の心身の不調はすべて外に原因があるという軟弱な人になってはいけない。

(3) 公園を占拠するホームレスを合法とするのは、法を守ることは必要ない、と言っていることと同じだ。

(4) ”値上がりで老人が旅行もできなくて惨めだ”という様な発言はおかしい。外国にはお金がなくて修学旅行に行けない子供が5万といる。

(5) 自分の選んだ生き方、仕事、生活に責任を持て。

D. 日本人は精神の貧困に陥っている

(1)テレビが幼稚化して、(2)若者は本を読まず、(3)個性、勇気、気概などなく、(4)強烈な個性、輝くような知性を持った人がいない。

(5)自分の信ずるものに従って生きる姿勢がない。

(6)自分の行動が法律に抵触しないか、といった保身ばかり考えて、本質を考えようとしない。

(7)国際社会に対し無思想、危機感がなく、悪を学ぶことを怠っている。

(8)人は危険や冒険を冒さなければ何も得られない。

(9)自分で料理をし、みんなで会話をして食事をとれ。

E. その他

(1)事故の責任を他人や社会の責任にするのはよせ。

(2)プライバシー保護もいいかげんにせよ。プライバシーは公開されている方が安全なくらいだ。

(3)格差はあるのが当たり前で、昔の格差は今の比ではなかった。

(4)人は誰でも人に言えない怨念を持っている。

(5)スポーツ選手がもてはやされるが、スポーツより汚物処理の仕事のほうが大切だ。

(6)世の中に”全て正しい”などというものは無く、物事には必ず良いところがあれば悪いところもあることを常に考えなくてはいけない。

(7)善にも意味があるが、悪にも意味があることを理解する強い性格になれ。

==

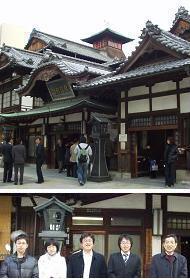

道後温泉本館と旅の一行

n19 ( 2008/03/06 12:37:06)

サーバーダウンで一日遅れました。このサーバー、私がいない時に限って落ちます、不思議。

===

松山

学会で石田さんと野里君が発表するので、松山(道後温泉)に行ってきました。

(1)約30年ぶりの松山です。道後温泉本館とお堀のアヒル小屋は昔のままでした。

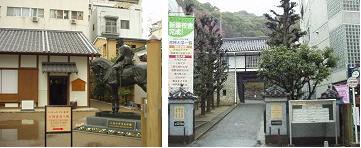

(2)日露戦争で活躍した秋山兄弟の生誕地に行ってきました(写真左)。秋山好古氏は東邦大習志野キャンパスの場所に連隊を作り騎馬隊の訓練をした、という話は以前書きました。

(3)写真右は最近の有名人、友近さんの出身校(松山東雲:お城の様な入口がある)です。

(4)万葉集の有名な、

”熟田津(にぎたづ)に船乗りせむと月待てば潮もかないぬ今は漕ぎ出でな”

は、戦(いくさ)か遣唐使の旅立ちの歌かと思っていましたが、道後温泉に出発する時の歌だそうです(ガク!)。

(5)(サンプル数は少ないのですが)松山の人は老いも若きも教養と郷土への誇りと自信があるようで、話がしっかりしていました。主語述語、起承転結が、きちんと語られ、言葉を大切にしているように感じます。街には句碑が沢山有るので、その影響かとも思ったのですが、元々そのような風土があって”正岡子規”が誕生したのかもしれません。

(6)坊ちゃんに出てくる”〜なもし”という方言が聞けないので、お店の人に聞いてみたら、

”そんなのは今の鹿児島の人が 〜デゴワス と言わないようなもので、親の世代でも使いませんよ”とのことでした。方言の文化も大切にして欲しい、一寸残念です!

(7)約30年前、道後温泉に行ったのも学会発表で、その時は同僚の山口さん(現、筑波大教授)と一緒でした。今回、一緒に行った筑波大の学生さんの博士論文の副査が山口さんだそうで、ほんの少し不思議な縁を感じました。

n18 ( 2008/03/02 06:19:24)

裁判員制度

ロス疑惑が再燃し、陪審員制度がよく話題になっている。日本でも、それを真似た裁判員制度が来年から始まるらしいが、やめて欲しい。

(1)人を裁けるか?:マグダラのマリアへの石打ちの刑の際、キリストの

”あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、 まず、この女に石を投げなさい”

という言葉が浮かんでしまう。

特に重罪を裁くらしいので、裁いたことが心の傷となり、裁判員を罪の意識が苦しめるケースが出てくると思う。

(2)裁判員は大丈夫か?:裁判員は無作為に選ぶらしいが、裁判員にふさわしくない人が選ばれて他のメンバーに悪い影響を与える場合が考えられる。私のアメリカ滞在わずか1年の間に、陪審員になれという手紙が来た。そこには理由なく出廷しないと、、、とか書いてあった。私は外国人で、、、とか辞退願いを書いた。こんなのでいいの?

(3)所詮素人:所詮素人には判断ができず、裁判官の導きで答えをだすしかない。また、素人は弁護士の誘導に惑わされることが少なくない。弁護士の能力で判決が大きく左右される裁判には疑問を感じる。お金のある人が優秀な弁護士を雇い、刑をまぬがれる話は有名である。

(4)西部劇世代の者としては、何だか昔に戻るようで違和感がある。劇中ではよく、犯人からの仕返しや脅迫の話も取り上げられていた。

==裁判に関する聞きかじり==

(1)昔、裁判官の友人から聞いた話

(A)裁判官はかっこよい職業と思うかもしれないが、毎日人間の最も醜い部分ばかり見ざるをえないのでいやになる。

(B)しばしば、時の権力寄りの判決が問題になるが、政府の方針を否定してしまうと世の中の秩序が保てなくなるので、やむを得ない。

(2)地方裁判所の裁判に立ち会ったことのある人の話

(A)本当に世間知らずな裁判官もいる。

(B)裁判官は大病院のお医者さんのように分刻みで次々と裁判を行っている。

===

我が家の雛人形は、ここ10年以上、内裏雛だけが飾られている(内裏雛とは、カップルのことで、”お内裏様とお雛様、2人並んで、、、”という歌は誤り)。

n17 ( 2008/02/27 15:16:39)

新京成線

前回、子牛が侵入した新京成線ですが、新京成の楽しみを紹介してみます。

(1)子牛が侵入した日の帰り、また急停車しました。”また牛か?”と思ったら今度は”自転車が踏み切りに入ったため停車しました”とのこと。特に最近よく踏切りへの人の侵入で急停車します、のどか!

でもスリルを味わうこともできます。

(2)初富駅は構内に踏み切りがあります(写真)。改札(左の建物内)を通った人はこの踏切を通ってホーム(右)にたどりつきます。津田沼行きの電車の先頭は、この手前に止まります。たまに止まりかけの電車の前を、閉まりかけの遮断機をくぐって滑り込もうとする人がいます。そのような人はあわてているので、線路の上あたりでよく転びます。電車がまだ停車していない2,3m先で線路に横たわるのは勇気がいります。

ソフト面でも充実しています:

(3)最近、上品な車掌さんがデビューしました。彼は、車内放送で次の駅を紹介する時”次は〜〜ドス”と言います。京の雅を感じます。

(4)他の路線より明らかに優れているのは、週刊誌の中づり広告がないことです。車内はさわやかです。広告を出す出版社がないのではなく、会社の見識だろうと想像しています。

線路にも特徴があります:

(5)くねくね曲がっています。これは戦時中爆撃を避けるためだ、とか、戦時中の運転練習路線だった、とかいうのを聞いたことがあります。線路に油をたらして摩擦を減らす車両もあるようです(本当?)。

(6)線路幅は広軌と言って新幹線と同じ広い幅です。京成線も広軌で、相互乗り入れをしています。広軌は世界標準で、元々はローマ時代の馬車の車輪の幅です。

==

メモ:24日(日)春一番というか砂嵐(昨年より9日遅い)。

==

n16 ( 2008/02/24 05:14:22)

星(太陽)の子

久しぶりでお薦めしたい本に出会いました。あのホーキング博士親子が書いた”宇宙への秘密の鍵(岩崎書店)”です。

小学校高学年向きのスペースアドベンチャーですが、大人が読んでも十分楽しい本です。冒険物語の中で宇宙を紹介していく仕組みになっています。本の中で面白いと思ったアイデアなどを紹介してみます。

(1)私達は「星(太陽)の子」:星(太陽も星の一つ)の中では小さな粒子がぎゅっと押されてものすごい量のエネルギーを放出しながら融けあったりつながったり(核融合)しています。これで原子ができあがり、星が最期に爆発して、宇宙に大放出されます。これが我々の体を作っている原子です。ですから我々は元々太陽の様な燃える星の中で生まれた部品でできあがっている星(太陽)の子ということになります。(どうりで熱いヤツがいたり、太陽を拝む人が出てくるはずです!)

(2)ブラックホール:星が最期に大爆発を起こす時、超高圧で中心部に押し込められたものがブラックホールになります。非常に強い重力を持っていて光も吸い込まれてしまいます。かつて、ブラックホールへ落ちたものは永久に戻ってこられないと考えられていました。しかし、最近ブラックホールは何百億年もすると消滅し、吸い込まれたものは素粒子に戻って放出される、と考えられるようになりました。

物語の中でチャーミングなコンピュータ(コスモス)が出てきます。

(3)コスモスの特徴:人を見て挨拶をする。空中に宇宙を見る窓を作る。そこから宇宙に入り込める。こちらに飛んできた物体はモニタ画面にぶつかって音をだす。感情を持つ。盗まれると”助けて”と言う。本を一気に読みこむ。

(私のコメント:本に、内容を全て記録したチップを埋め込んでおくと本の中身をコンピュータに読み込むことができていいな)。

(4)余談:物語にはブタもでてきます。この本を新京成の車内で読んでいて、物語が、現実と空想の世界が入り組んだハラハラする場面になった時、電車が急停車し、”子牛が線路に入ったため停車しました”という放送がありました。一瞬自分が本当に現実の世界にいるのか混乱してしまいました。

==

彗星に乗って(英語版の表紙から)

n15 ( 2008/02/20 10:42:18)

太陽のずっと先

俳句のテレビを見ていたら太陽に関する面白いアイデアが紹介されていました。

”(普通我々は、)太陽は遠い所にあり太陽のズッと後ろの方のことを考えることはないが、

半年後に我々は太陽の向こう(今の反対)側の、現在の場所と太陽の距離の2倍離れた所にいっている”

という考え方です。

地球が太陽の周りを回っているので当然ですが、”半年後には、あの向こう側にいるんだ”なんて太陽を見たことはありませんでした。

地球と太陽の距離は約1億5千万kmで、光でも8分半かかるの距離なので、半年で太陽の向こう側に行くには相当の速度で移動しなくてはならないな、と思い調べてみました。

すると、地球は時速約11万Km(秒速約30km:音の速さの約100倍)でブッ飛んでいることが分かりました。マラソンの距離なら1.4秒で通過します。

(光速が秒速約30万Kmですから、地球は光速の1万分の1という高速でブッ飛んでいます:見方を変えると光って意外と遅いんです)

これは、公転速度なので、ついでに自転による速度も調べてみると、日本では約1400km/h(秒速約388m:音より少し速い)でした。

ついでですが、地球が太陽から受けるエネルギーは、太陽の発するエネルギーの約22億分の1だそうです。

==

恒例(ほぼ毎日)の昼食クッキング風景(左に立っている男性はジャガイモとニンジンの皮をむき、手前の男性はカレーをかき混ぜ、右の女性達はうどんを食べています)。注目すべき点は、卒研発表が終わってからも続いていること、他研究室の人達が多いこと、です。

n14 ( 2008/02/17 07:06:05)

博士・卒研発表

14日大学院研究発表

15日卒研発表

大学院の方では、村田君が博士論文を発表しました。発表後の審査会も通り、博士内定です(あと、教授会での私の報告が残っていますが)。おめでとうございます。また3月にはマイコンクラブの先輩と華燭の典をあげられるそうで、重ね重ねおめでとうございます。

卒研の発表も無事終わりました。3セッションパラレルで1人9分(発表6分、質疑3分)でしたが、9時半から5時近くまでかかりました。気づいた点は、

(a)”楽をしてるな(させてるな?)”と思う研究が増えているように思います。中にはよくやっている研究もありますので、卒研も2極化しているのかもしれません。

(b)3年生の見学が例年より少し少ないように思いました。毎年就活時期が早まり、今ちょうどピークの時期なので、会社から呼ばれてしまっているのかもしれません。

今後の予定:2月は、

2月20日大学院修士1年生中間発表

2月25日大学院入試

2月27日教授会での博士審査結果報告

3月は、

3月1日信学会東京支部で野里君発表

3月5日情報処理学会(松山)で石田さん、野里君発表

3月14日卒業式

この間、基本的には毎日大学へ出るつもりですが、少し不確定要素がありますので、御用の方は予めご連絡下さい。

==

卒研発表風景

n13 ( 2008/02/13 17:29:44)

平成19年度NHK全国俳句・短歌大会

私は、父の句集作りを毎年手伝っている関係で、俳句と短歌に少し興味を持っています。

NHKでは毎年、全国俳句大会と全国短歌大会が開かれます。大会では特選作品が紹介され、その中から大賞が選ばれます。

(1)この日曜日に今年度の俳句大会の放送がありました。私が最も気に入ったのは次の作品です(大賞ではありませんが)。

待つことの長いこと 君待てば雪

この句は575というより、5552という構成で、これにより物語性が出ていて魅力的です。

次も大賞ではないが、芭蕉を彷彿とさせる秀作です。

なかんづく 二月の風の 二月堂

(2)平成19年度NHK全国短歌大会特選の中から私の選んだ2首。

源氏謡ふ晶子の声が流されてホールの百の心臓ふるふ

(与謝野晶子の声が聞けるDVDがあるらしい)

風呂場より走り出でたるゴムマリの女孫の髪を拭きやるたのし

(でたよ〜!なんて女の子が駆け出してくるのが目に見えるよう)

(3)父の句集の今年度の優秀作品はつぎのものでした。

落葉降る ひとりひとりに 径岐れ

(ねんりんピック茨城2007俳句交流大会賞)

春雷や 父の怒りに 似てをりし

(平成19年度NHK全国俳句大会入選)

(父が体調を崩し一部の方にご迷惑をおかけしています、すみません)

==

この冬最寒の日が続いています、少しは暖まるかとニュージーランドの羊です。

n12 ( 2008/02/10 06:30:02)

雑学

(A)最近知ったコンピュータの雑学

(1)データベースで有名な ORACLE には、神託とか預言者という意味がある。

(2)スパムメールの SPAM とは、豚の缶詰の名前である。イギリスにSPAM、SPAMと連呼するコメディーがあり、連呼が大量コピーそして迷惑メールに関連付けられた。

(3)最近の携帯電話のプログラムは500万行、自動車に内蔵されているマイクロプロセッサのプログラムは700万行にもなる(想像もしたくない量ですね)。

(4)昨年、首都圏の鉄道各社の自動改札機がいっせいにストップしたのは、約80万行のプログラム中の1行に ”+ offset”という変数の加算を書き忘れたため(プログラムをしていると、よくあることなので身につまされますね)。

(5)電車内の高校生の話によると、携帯にメール貯まると(重量が)重くなる(そうです)。

(B)学生さんのボキャブラリ増加に役立ちそうなIT用語

(1)iPodのPodは、元々えんどう豆などのサヤの意味で、小さな袋って意味。

(2)ブラウザは、家畜が若芽を貪る(browse)から来た言葉で、拾い読みする、の意味。

(3)JavaのEclipse(エクリプス:自動車の名前にもなっています)は、日食、月食の”食”って意味で、他を陰らすという意味。

(4)ディレクトリ(directory)は、住所氏名録や電話帳という意味。

(5)ビスタ(Vista)は、展望とか見晴らしという意味。

(C)ITと関係ないけど

(1)亀レス:亀のように遅いメールの返事。

(2)スリッポンとローファー:学生さんに高校生がよく履いている紐なし靴をスリッポンと言った(昔はそう言った)ら通じないので、絵を描いたら、”それはローファーです”と言われた。

調べてみたら、スリッポン(Slip-on)は靴紐のない靴の総称で、その中の一つがよく学生靴になっているローファー。ローファー(loafer)は、怠け者の意味で、元々は商品名だった。

(3)ケンタッキーフライドチキンは、関東で「ケンタ」、関西で「ドチキン」、九州で「ケンチキ」と言う(らしい)。

==

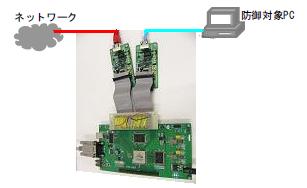

研究紹介: 普通、コンピュータ(PC)は、PC内に入り込んでしまったウイルスをソフトウエアで検出する。これに対し本研究は、インターネットとPCの間に特殊なウイルス検出装置を置き、ウィルスをコンピュータの中に入れないようにするものである。FPGAを用いて、ハードウエアによる高速ウイルス検出、新種ウイルスへの柔軟な対応、暗号化などを実現している。

n11 ( 2008/02/06 15:16:21)

ゆき

今日は入試で、小雪が降り続いています。私も某大学を受験した時、雪だったことを覚えているので、今日の受験生にとっても一生の思い出かもしれません(良い思い出になってくれるとよいのですが)。

日曜日(3日の立春)にも雪が降ったし、先週も2度降った気がします(温暖化による多雪?)。

雪について:

(1)教訓:高校の合格発表日は雪でした。受験票を2つ折(V字型)にして、V字の上を下(∧)にして胸の内ポケットに入れて家を出ました。駅までいって受験票を落としたことに気付き、家までの道を戻って探しました。雪が積もってほとんど見えない状態の受験票を、幸い発見できました。紙を2つ折にした場合はVの字の尖った方を下にしてポケットに入れないと、歩いている間に少しづつ上にあがり、落ちてしまうことがあります。ポケットに折った紙を入れる時は方向に注意しましょう。

(2)私の胃は、精度の高い降雪センサで、雪の降る前日には必ず痛くなります。当然、昨日も痛みました。

(3)私が子供の頃は、よく大雪が降り、松林をぬけて古墳でスキー(板すべりに近い)をしました。松林では、松の枝から時々雪の塊がザザーと落ちてきて子供心にも感動しました。

(4)万葉集に、天武天皇と藤原夫人の心温まる遣り取りの歌があり、雪が降ると思い出します。

わが里に大雪降れり大原の 古りにし里に降らまくは後(のち)(天武天皇)

(こっちには大雪降ったけど、貴方のいる田舎じゃ降るのはもう少し先だね)

わが岡のおかみに言ひて降らしめし 雪のくだけし其処(そこ)に散りけむ(藤原夫人)

(私が神様に頼んで降らせてもらった雪の破片がそっちに飛んでったみたいね)

(注:大原は京都の大原ではなく、奈良の小原)

===

写真はチェコの世界遺産「チェスキークロムコフ」の雪景色です。13世紀から世界大戦の頃まで、銀や魚の養殖で繁栄した美しい城下町です。街にはゴシック、ルネッサンス、バロックのアートが積み重なっています。大戦のドイツ侵攻で廃墟になりましたが、現在復元が進んでいます(NHK世界遺産の受売り)。写真下の方はモルダウの蛇行らしい(モルダウも蛇行するんだ!)。

n10 ( 2008/02/03 05:48:02)

Java & Mac

1.卒研Java:

”卒研Java”という怪しげな冊子を作りました(写真)。実験Iの私の分(中級Java)が今年度で終了するので、今までの実験資料や卒研によく使うJavaプログラムを一冊にまとめました。

(a)中級Java(実験I資料:卒研プログラムの型紙に便利)

(b)Javaによるピクセルレベルの画像処理

(c)COMポートプログラム(RS232Cのシリアル通信)

(d)USBIOプロラム(USBに自作ハードなどの低速IOを接続できる)

(e)JMFプログラミングマニュアル(JMFマニュアルのカメラ映像処理部のみ)

関心のある方は、メールまたは直接来てもらえれば差し上げます(どちらかと言えば、もらって下さい、って感じ)。ただ、解説書ではないので説明が不十分な点は多々あります(質問は歓迎です)。

2.帰ってきたMac:

昨年Vistaマシンを購入しましたが、メールで字化けが起こり、その日のメールが全て読めなくなるというトラブルに見舞われたため、マシンを学生さんの部屋に放出しました。

現在使用中のXPマシンはそろそろ寿命なので更新したいのですが、今更 XP もないだろうしVistaもまだ心配だなと思っていたら、アップルがMacOS X(Leopard)を出したので、10年ぶりでiMacに飛びつきました。

使い始めてみると、色々問題もあります。

(a)文字が小さく、目が疲れる。(画面のピクセル数で字を大きくするとボケる)

(b)モニタ画面が反射するタイプなので背景が写り、見にくい。

(c)文字コードを意識しなくてならない。

でもよい点もあります。

(a)タイムマシンで過去の好きな時点の状況に戻れる。

(b)スペースという機能でデスクトップを4種類切り替えられる。

最初からMacに付いてくるアプリは使いにくい点が多く(文字が小さかったりWindowsとの情報交換が不便)、今、環境を整えていています(基本アプリの全とっかえ、って感じ)。昔Macを使っていたので愛着もあり何とかなりますが、Windows全盛の世の中で、初めて使おうとすると苦労が多いと思います(Mac愛用者は意外と年長者が多いのではないか?)。

n9 ( 2008/01/30 17:26:48)

卒論の謝辞

今日は卒論提出締め切り日、当研究室はおかげさまで全員無事提出できました(発表は2月15日です)。

卒論の”謝辞”は、形式的に数行書くのが普通で、書くほうも、読むほうも、軽く流してしまうパートです。

(1)過去には、ごく希に、友達への感謝をしっかり書いたものもありました。

-----

謝辞

この研究を進めるに当たりX教授をはじめ、同研究室のA先輩、B君、C君、D君、E君、F君には、感謝しても感謝しきれない程、大変お世話になりました。また、他研究室のG君、H君にも随分とご迷惑をおかけしました。みなさんお忙しいにもかかわらず、毎日質問を浴びせかける無知な私にBP法、C言語、UNIX、研究方法、TEX、その他様々な事を御親切、丁寧に教えて下さり、本当に有難うございました。すばらしい人々と充実した機器に囲まれたX研究室での1年間は、私にはもったいないような恵まれた環境でした。ここに、厚くお礼申し上げます。

-----

(2)今年は、ご両親にも感謝の言葉を添えている謝辞がありました。

-----

謝辞

・・・・・略・・・・・・・・。

・・・・・略・・・・・・・・。

最後に、研究生活、下宿生活を応援してくれた両親に感謝したい。

-----

勉学をサポートしてくれた両親に感謝するのは立派なことだと思います。

(恥ずかしながら)私の場合で言うと、自分の子供が大学を卒業するまで、私は自分の力だけで大学を卒業したような気になっていて、親に対して感謝の気持ちを持ったことはありませんでした。

(3)今年は謝辞に関してこんな会話もありました。

-----

学生A: 先生、私はY先生にもお世話になったので、謝辞に書こうと思うのですが、Y先生に断った方がいいですかね?

学生B: 感謝するのに断る必要はないじゃん。

学生A: もしかすると、”断りもなく、勝手に感謝すんじゃネーヨ!”って思うかもしれないじゃない。

(笑、笑、笑)

-----

===

写真は、今年の卒研「全景写真合成(素敵、くっつけ画像!)」(複数のデジカメ画像をつないで大きな画像を作る研究)で合成した画像です。右の画像はカメラが少し傾いて撮ってしまったものです(意図的ですが)。2枚をつなぐため、右の画像に回転アフィン変換をかけているので少し画像が劣化しています。

n8 ( 2008/01/27 07:14:54)

百人一首

10日の暗記期間を経て、名人に挑戦しました。名人は、さすがでした。私は、上の句から下の句を想起する練習をしたのですが、それでは駄目で、最初の数文字から下の句を想起する必要がありました。

ゲームは約5名で行ったのですが、驚いたのは、プチ名人が何人もいたことです。東邦の学生の教養レベルを再認識しました。

百人一首の勉強で、和歌に関する色々なことを知ったのは収穫でした。

1:かささぎ(伝説):沢山のかささぎが翼を広げて天の川に橋をかけ、織り姫を彦星の方に渡した。

2:雲の通い路(伝説):雲の上には鳥や月や天女が通る空中の道がある。

3:澪標(みおつくし):船に航路を示す杭(高校の文学誌名だったのでどんなものなのか気になっていました。下図左で、大阪市のマークにもなっています)。

4:小倉百人一首:藤原定家が宇都宮蓮生の小倉山山荘のふすまに貼る色紙として選んだもの。

この時、定家は70を超えていたはずだし、蓮生も高齢で僧侶であるとすると、何でこんなに恋の歌が多いのか疑問(あやしい?)。

5:しがらみ:川に杭を打ち、そこに木の枝などを結んで、流れをせき止めたもの。

6:歌枕:和歌に詠み込まれた地名。

7:花筏(はないかだ):小川などの水面に落ちた桜の花びらが、筏のように連なって流れる様(下図右)。

8:和泉式部:”とどめおきて...”が有名なので暗いイメージを持っていたのですが、情熱的な女性だったようです。

”もの思えば沢のほたるもわが身より あくがれいづる魂かとぞ見る”

(あの人のこと考えると、蛍さえ私の体を抜け出した魂って感じだワ。アツ!:これは百人一首の歌ではありませんが)

9:(一寸怖いけど)笑えるもの:

”忘らるる身おば思わずちかひして 人の命の惜しくもあるかな”

(私は捨てられてもいいんだけど〜、”神に誓って愛してる”なんて言ったバチが当たって命を落とさないといいけどネ。コワ!)

==

n7 ( 2008/01/23 11:47:02)

ペーパーレス生活

私の住んでいるあたりでは、新聞の契約競争が盛んで、石鹸を持って来たり、ビール券を持ってきたりで、1年先位まで契約を迫ります。大新聞社が、こんなことやっていいのか疑問に思います。しつこい勧誘に閉口することも少なくありません。

今月から我が家には新聞が来ていません。最初、新聞がないこと違和感がありましたが、最近は慣れ、ペーパーレスで熱帯雨林保護に貢献しています。以前、我が家は(贈り物攻勢の)新聞契約を甘受してきたため、朝日、読売、毎日を繰り返していました。2、3年前、(何だか思い出せないのですが)朝日の主張が納得できず、朝日をはずし、読売、毎日のローテーションになりました。ところが、最近、今度は読売がおかしくなり、やたら”政界の大連立”を主張します。こんなにしつこく主張をする新聞では記事まで偏ったものになる可能性があると思い読売をやめました。新聞は、事実だけを淡々と伝えてくれればいいのですが。

1:新聞を断る方法:”おたくの新聞の主張とは考え方が違うのでやめたい”と言うと、簡単に諦めてくれます。今度、しつこい勧誘があったら使ってみてください。

2:新しい新聞:日本の新聞は国内の事柄に関する記事が大半を占めています。もう少し世界の中の日本という立場で紙面づくりをする新聞が欲しいと思います。あまり、国内ばかりを見ていると、自分の位置づけが分からなくなります(最近経済は日本の一人負け状態のようですから)。

世界の新聞の紙面を分析し、記事バランスを作る研究もありそうです。

3:広告配布ビジネス:新聞が来ないと近所の安売り情報が入ってこない問題があります。新聞に折り込む宣伝ちらしだけを配るビジネスも有り得るんじゃないかと思います(現在、新聞にちらしを折り込んでもらうのが無料だとしたら成り立ちませんが)。

==

写真は科学博物館にあったシロナガスクジラの実物大オブジェです。また、捕鯨妨害のトラブルがあったようです。Yahooの意識調査では日本人の90%が捕鯨賛成だそうで、一寸驚きました。テレビや映画で動物ものに感動して涙を流している日本人って多いと思うのですが。テレビで捕鯨船からモリを発射するシーンを見ると胸が痛みます。

n6 ( 2008/01/20 05:52:32)

大相撲

春場所が始まりました。先場所は空席ばかり目立ちましたが、今場所は観客が戻ってきたようです。先日NHKニュースで、朝青龍の謝罪会見と今場所初日の取組みをトップニュースで流していました(そんな大きな話じゃないでしょう)。マスコミは朝青龍の一挙手一投足に食い付いていて一寸異常だと思います(日本人が怖くなります)。

==

相撲と私(くだらない昔話です_o_)

(1)松登(まつのぼり):

私は、3歳まで松戸に住んでいたのですが、当時、近所の炭屋さんで働いていた若者がやがて松登という力士になり大関まで出世しました。私は入門前の松登にダッコしてもらったことがあるそうです(自慢になるのか微妙ですが)。

(2)始めての相撲観戦(多分小学校2,3年):

当時はテレビもなく、相撲はラジオで聞いていました。初めて蔵前国技館に行く前日、私は父に相撲はマス席で見るんだ、と言われました。その晩、私はマス席で観戦している夢を見ました。それが下の写真左です、そしてこれが私の覚えている最古の夢です。

(3)若乃花物語(最近の若乃花のおじさん):

小学校の頃、スポーツ系有名人の伝記映画がはやり、若の花物語とか川上哲治物語とかを見に、祖父に連れて行ってもらいました。若乃花は、貧しい石炭の積み降ろし人夫から頑張って横綱になる話で、自分も頑張らなくては、って思ったものです。船と岸壁をつなぐ細い板の上を石炭を運ぶ姿は今も覚えています。若乃花物語なんていうマンガもはやりました。(今も、スーパースターの伝記映画とか伝記マンガってあるんですかね?)

(4)朝潮(先代)

当時の小学生はほとんど若の花ファンだったのですが、私は例によって(弱い方を応援するので)朝潮を応援していました。朝潮は奄美大島出身で顔がでかくて胸毛があって強い時は強いんですがもろい所がありました。それでも横綱まで出世し最盛期は若乃花といい勝負でした。

http://sumo.goo.ne.jp/kiroku_daicho/mei_yokozuna/asashio.html

(5)相撲カルタ

今もあるのかどうか知りませんが相撲カルタや野球カルタがあって完全に暗記していました。百人一首に比べると語呂もよく何と覚えやすかったことか。藤原定家は、わざと口がまわりにくい和歌を選んだんじゃないかと思うくらいです。でも頑張っています。

(6)小学生に相撲を

昔は小学校の休み時間、みんな裸足で校庭に駆け出し、丸(土俵)を描いて、その周りに並んで、勝ち抜きで相撲をとったものです。子供の頃に思い切って力と力をフェアにぶつけあう機会は必要だと思います。体全体によるコミュニケーションができ、痛みが直接分かり、転んだ時の体の反射(受身)も自然に身に付きます。小学校で是非相撲を復活して欲しいと思います。

(7)格闘技じゃない

最近相撲は格闘技のように見られているようですが、以前は格闘技じゃなかったんです。”力と技の遊び”というのが適当な気がします。フランスの詩人が”相撲の立会いはバランスの奇跡”と言ったそうですが、さすがです。格闘技化したのは、重量級の外国人力士の登場と相撲経験のないマスコミ関係者の誤解によるものだと思います。

(8)さいごに相撲改革案

(a)土俵を拡げる:日本人の体格が向上し、大型の外国人力士も増えているので、土俵の直径を1m位大きくした方がよいと思います。これにより力より技の占める比率が増えると思います。

(b)マス席を拡げる:マス席は狭すぎます、4人で行ったらエコノミー症候群になりそうです。縦横それぞれ1.5倍(面積約2倍)にすべきです。

(c)値段を下げる:マス席4人で(おみやげ無しで)4万円位するらしいので、半額位にして、会社の接待用に頼らず、若い人達が気軽に楽しめるようにする。

(d)おみやげに工夫を:私が子供の頃は相撲のお土産が楽しみでした。私の祖母はお土産を親戚に分けるのを生甲斐にしていました。最近行ったことがないのでお土産はどうなっているのか分かりませんが、まずいチョコレート、黒焦げの焼き鳥は健在でしょうか?

(e)立会いの前にポーンと音を鳴らす:飲み食いしている間に勝負が始まって、ワー!とかいう声で土俵を見るともう終わっていたりするので(単なるノンベの我侭ですが)。

==

写真右は食器棚の奥に残っていた昔の相撲みやげ(湯飲みの力士名は左から:北の湖は現理事長、朝汐はパイロットシャツの親方、貴乃花は皆の知っている横綱貴乃花のお父さんです)

n5 ( 2008/01/16 12:04:14)

成人の日

成人式のトラブルもあまり無かったようです。沖縄で少しあったようですが、沖縄の若者は”目立とう”というのがメインらしいので、いっそ、ヨサコイ祭のように”成人式祭”とし(派手な衣装、髪型、化粧を競う)イベントとして観光に役立てたらどうでしょうね。

3連休でしたので、上野へ”ロボット博”を見にいってきました。

科学博物館(ロボット博)

テレビで紹介されていた範囲内で、特別印象に残るものはありませんでした。

科学博物館は何十年ぶりで、中が完全に変わっていましたが、フーコーの大きな振り子は相変わらず動いていました。また、館外にはシロナガスクジラの実物大の模型が飾ってあり、あまりの大きさに(大きい命も小さい命も一つの命には変わりない、とは言え)捕鯨は残酷だと思いました。昨日オーストラリアで捕鯨を違法とする法律が通ったようです。頑張って捕鯨を続ける必要あるんでしょうか?

ついでにお隣、国立博物館の「宮廷のみやび―近衞家1000年の名宝」を見てきました。

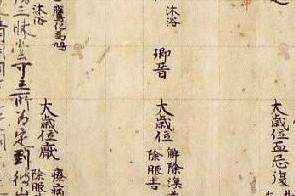

感動的だったのは、藤原道長の日記です。

理由1:展示されていた部分は1007年と1008年の部分で、ちょうど1000年前のものです。

理由2:道長と言えば、

”この世をばわが世とぞ思ふ 望月の欠けたることもなしと思へば”

が有名で、傲慢で豪放磊落なイメージを持っていましたが、日記の文字を見ると(私の判断では)几帳面で繊細な人という感じを受けます。後世の絵画では下膨れの太った人、といった感じですが、実際にはどちらかというと痩せていて策を弄するタイプではないかと思いました。

写真は、その日記の一部です。”沐浴”とか”大歳位”とあります。平安貴族はたまにしか体を清め(洗わ)なかったと聞いたことがあります。また、”大歳位”とは、大安とか友引とかいうような暦の日和の一種のようです。占いは重要な要素だったことが窺えます。

展示には藤原定家の書もありました。偶然でしょうが、先週金曜研究室で、百人一首がらみの一寸した出来事がありました。卒研生の中に百人一首に精通した人がいて、百人一首のカルタを持ってきたのですが、誰も挑戦しなかったので失望されていました。

よい機会なので、昨日マンガ百人一首の本を買って暗記を始めました。車内片道10首を目標にしていますので、来週末には挑戦する予定です。

ロボット博より、ついでに入った宮廷のみやび展の方が収穫でした。お薦めです。

n4 ( 2008/01/13 06:44:53)

卒研もいよいよ終盤(締め切り1月30日)

これから時々、分かりやすくて興味を持ってもらえそうな卒研を紹介します。

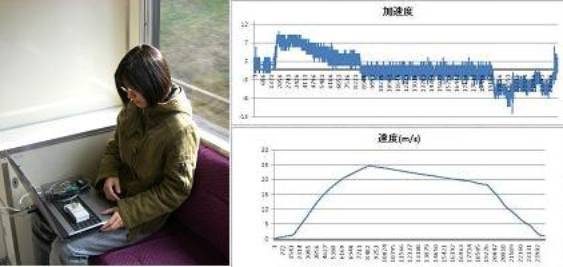

第一弾:乗っている電車のスピードを測ってみよう

(1)動機

新京成で電車が鎌ヶ谷大仏駅に進入する際、運転手さんが下手だと乗客は”バン”と横に跳ばされます。一度女子高生が尻餅をついたこともありました。そこで、運転技術を計測できないかと思い研究をスタートしました。

(2)道具立て

パソコンに加速度計と方位計を接続して加速度と方位を測定します。

(3)実測

今まで建物内での実験を行っていましたが、今回、実際に電車に乗って(京成大久保―実籾間で)計測を行いました。写真左が計測風景で、キーボードの上に、方位計と加速度計が乗っています。

(4)結果

写真右が2駅間の加速度と速度の変化で、最初速度が急激に上がった後、徐々に減速するフェーズに入り、やがて急激に減速して停車しています。

(加速度を少し加工(積分)すると”速度が求まります)

(5)評価

私は毎朝電車の一番前で、運転操作を観察しているので、運転の手順を熟知しています。

運転手さんは発車するとすぐ電気を最大に入れて加速し、しばらく行くと電気を完全に切ってしまって惰性で走ります。その後駅が近くなるとブレーキをかけます。

計測結果を見ると、その様子がよく分かります。最初に加速(電力フル投入)し、後に単調減速(惰性走行)、最後に急速減速(ブレーキ)しています。ブレーキをかけている部分はガタガタした線になっていて、停車位置を予測しながら調整している様子(心の動き)もよく分かります。

(6)今後

運転技術は要約すると”加速後に電気を切るタイミング”と”ブレーキのかけ方”ということになります。今後新米運転手とベテランの違いを調べてみたいと思っています。

n3 ( 2008/01/09 17:39:37)

運、他:

解答:前回の世界不思議発見、正解は(写真提供者に確認したところ)”椅子が床に固定されていない”だそうです。

訂正:昨年末の写真の地名カンク―ンは、”カンクン”が正しいそうです。

冬休みの成果(Javaによるピクセルレベルでの画像処理):HomePage2007の授業のページの一番下に載せました。説明は少し雑ですが、よいサンプルプログラムが揃っていて、この辺をやる人には大変役に立つと思います。かなり広い範囲をカバーしていると思います。この分野、大分分かってきましたので、質問があったら遠慮なく聞いてきて下さい。

心配性の方へ:

昨年末から変に”運”という言葉が私のアンテナに引っかかります。

気になりだしたきっかけは、

(1)父母会で面談の際、あるお母さんが”うちの子は強運なので心配してないんです”と言われたことです。

私の気持ち:”この考え方楽天的でいいな”!

あまり時を経ずして、

(2)テレビで池坊某さんが”私、強運なんでうまくいくと思ってるんです”と言われていました。

私の気持ち:”うまくいくと言われると、うまくいくような気がしてくるな”

最近、

(3)赤子を見た古老がしみじみと”この子も、ある運を授かってこの世に生を受けたんだ”と言うシーンを見しました。

私の気持ち:”確かに運命は定まっていなくても、赤ん坊でも大人と同様に運は授かっているだろうな”

人間60年もやっていると、色々なことがあるし、”人間万事塞翁が馬”って事を何度も見たり経験したりしました。何がよくなるのか、わるくなるのか本当に分からないものです。所詮どう展開するのか分からないのなら(いつでも)自分の強運を信じてしまった方がポジティブに生きられて得だし、よい結果に結びつきそうな気がします。何か心配事が起こったら、ちゃんと運を授かって来たのだから大丈夫、大丈夫って考えちゃった方が余計な心配をしないで済みます。

心配性の私としては、これから、強運をとなえ、不安を吹き飛ばしていこうと思った次第です。大丈夫、大丈夫、みんなうまくいくから、って。

==

写真はカンクン第2弾、世界遺産のピラミッドです。階段の角度45度で、スキーのジャンプ台が35度、蔵王懺悔坂(37度)でもどうなっちゃうかと思いましたから、絶壁って感じだと思います。事故があり、現在登るのが禁止されているという噂もあります。

n2 ( 2008/01/06 06:40:27)

お正月

元旦両親と初詣、2日子供達と昼食、3日銀座ショッピング、4日登校新年会。

この間、

(1)Javaによる画像処理の全貌を整理:特に、ピクセルレベルで画像を操作する人の為の案内を作成したので、近いうちにネット公開。

(2)箱根駅伝(祝)中央学院大3位:以下の理由で中央学院大を応援。

(a)我孫子で実家が近い

(b)大学が小さい(12名のランナーがよく集まるなと思うくらい)

(c)応援する人が最も少ない大学ではないか、と思われる。

例年シード校に残れない位なので3位は奇跡的。

(3)三村君のお母さんがケーキ屋さんを始め、昨年購入したらおいしかったので、正月に購入し御年賀に使用。

(4)1日ウイーンフィルニューイヤーコンサートをNHKで見る。お笑い芸人の騒々しい番組ばかりの中、本物の世界標準を見る、って感じ。

(5)4日、いつも歩いて来る途中に二宮神社があり、少し人が出ていたので初めて境内に入り、いつも横を通していただいているのでお礼とお参り。大変立派なお御輿が飾ってあった。

==

クイズ:写真は上記ニューイヤーコンサートが行われる楽友協会大ホールをバルコニーから見たものです。さてバルコニー席2列目の人はどうやって座るのでしょうか(足が入らない)?

n1 ( 2008/01/01 07:30:13)

明けましておめでとうございます。

旧年中は色々お世話になりました。

本年もよろしくお願いいたします。

本年がよい年でありますようお祈

りいたします。

==

今朝7時の富士山と今年の年賀状です。

m42 ( 2007/12/30 23:28:49)

今年最後

昨日テレビで”男性のフラダンスが流行っている”というのを見てハッ!と思い出しました。今年も色々なことに挑戦しましたが、結果は様々です。

(1)始めるのも忘れていた:

私はハワイが大好きで、以前から男性のフラダンス(元々フラダンスは男性が神に捧げる踊りです。男性のフラダンスは女性のとは違って力強くてなかなかいいんです)をやりたいと思っていたのですが、当然この辺には男性フラ教室なんかありません。2,3ヶ月前、つくばイクスプレス大鷹の森の駅ビルのハワイショップで男性フラのDVDをみつけ購入しました。1,2度見たのですが練習もせず、そのまま放ってあります。来年は練習しなくっちゃ!

(2)頓挫:

テレビショッピングでサーフボーイ(乗馬健康器具のサーフボード版)が宣伝されていました。テレビショッピングでは値段が高いので買えませんでしたが、その後、ネットでテレビの半額ぐらいで売られていたので買ってしまいました。早速、始めたのですが、おなかの筋肉に来る前に膝に来て、膝が痛くなってしまいました。アッと言う間に邪魔ものに変身しました。

(3)とりあえず続いている:

以前、斉藤茂太氏の本で、食事の時(うまかろいが、まずかろうが)奥さんに聞こえるように”うまい”と言え、というのがあったので、実践しています。これ結構効果があって、言うの忘れていると”これはどう?”なんて催促されることもあります。先日、一寸塩分が多いな、と思ったのですがセオリー通り”うまい”と言っておきました。当然ハシは進みませんので、残りが翌日また登場してきました。食べないでいると、”何で食べないの?”と言うので、”しょっぱくて”と言いました。すると、”昨日おいしいと言ったじゃない”と言われました。

エ〜!昨日の話覚えてるのかよ!!”一応言ってるだけジャン”とは言えず、ン〜〜!と気まずい沈黙が流れてしまいました。女性は記憶力がよいのでいいかげんなことを言ってはいけない、と反省しました。

(4)今のところ続いている:

私は絵が下手で、5段階評価で言えば1か2です。でも絵を見るのは好きで、以前から何とか人並みに描けないものかと思っていました。2ヶ月くらい前、書店で”3分間スケッチ”という本を見つけたので購入しスケッチに挑戦しています。この本、色々”コツ”が書いてあるので、それに従って描いていくとそこそこうまくなるので楽しくなり続けています。今回まあまあ(自己評価3.5)の作品ができましたので年賀状に使いました。本サイト元旦に載せます(たいしたことはないので期待しないように)。同時に、絵を描くと、頭のリラックスに役立つことも発見しました。私は夜パソコンを使うと頭がさえて眠れなくなるんですが、そんな時でも15分位絵を描くと頭がリラックスして眠れます。パソコンで頭の中の血液が一箇所に集まっていたのが、絵を描くと全体の広がっていく感じです。

==

昨日は、仲良し卒業生の忘年会でした(集まるの今年3回目だと思います)。昨日金子研も卒業生の忘年会で6階まで魚を焼く匂いが充満していました。それでは、よいお年を!

m41 ( 2007/12/26 16:22:13)

耳順(”じじゅん”、”みみしたがう”あるいは”みみにしたがう”)ってどんな感じか?

気付いたら60歳になってしまいました。還暦ってどんな感じかお伝えしようと思います。

(A)素直な感じ

(1)歴史:60歳は暦の上での最初のゴールって感じで、60年生きたんだ、って感じです。短くもなかったな、って感じかしら。

最近100歳近い人もよくみかけます。この人の人生を10回繰り返せば平安時代か、って思うと平安もそう昔でもないな、って感じです。

(2)激老:この半年ほど急激に老いが進み(自他共に認める)、60ってのは一つの節目なんだと実感します。自分の顔を鏡で見るのも怖いのですが、同い年の家内の顔も(老いを見せ付けられる感じで)怖くて見られません。

(3)危険地帯:自分の健康、親の介護、自分の介護、と何が起こってもおかしくない危険ゾーンに入ったな、って感じです。

さらにこれから5年以内に新型インフルエンザが猛威を振るうだろうし、10年以内に日本は財政破綻で街には浮浪者があふれるだろうし、20年以内に地球温暖化で資源の奪い合いが起こるだろうし、すごい所に突入したな、って感じです。

(4)(あまり関係ないけど)今回、ケーキのないクリスマスを初めて経験しました(気がついたらクリスマスが終わってました)。

(B)孔子によれば「六十にして耳順」となります。

どういう意味かネットで調べてみると、

”品性の修養が進み、聞くことが直ちに理解でき、なんら差し障りも起こらない境地”

とか、

”事の善悪や相手の品性を見抜ける様になる”

とか、

”異なる考えも素直に聞き入れられるようになること”

とか出てきます。

品性の修養は進むか?:私が今までに多くの人を見てきた感じでは、歳を重ねることにより品性の修養が進むとは思えません。品性の高い人は若い時から高いし、低い人はいくついなっても品性が低い、という印象です。

欲?:ただ、歳を取ると欲がなくなるということはあります。体力の減退により体力に由来する欲は減退し、名誉欲もなくなってきます(人によっては歳をとっても名誉に執着する人がいて、私には全く理解できません)。お金も健康など他のものを犠牲にしても得ようとは思いません。

欲がなくなると、トラブルの当事者になることが少なくなり、他の人と衝突する機会は減ります。そのため、物事を一歩引いた所から冷静に見る機会は増えます。そんなことから、品性があるように”見える”可能性は高くなると思います(実際は品性が上がってないので、トラブルに巻き込まれれば即馬脚を現しますが)。

(ただし、欲がなくなると気力が落ちるという副作用が問題です)

(C)これからどういきるか

以前、定年退職する上司に、老後のプランを聞いたところ、親の介護や自分の健康など予期せぬことがいくらでも起きてくるのでプランなんか立てられないんだよ、と言われましたが、今はよく分かります。

とりあえず私としては、

(1)この所食い散らかしてきた感じの卒研を少し整理し、みんなが利用しやすい形でネットに公開しよう、

(2)小学生の理科離れが進んでいるというので、小学生向け理科サイトかテレビ番組を作ろう、

(3)何か、面白いものを作ってみよう、

なんて考えています。

また心がけとして:

(1)晩節を汚さぬように、品性が高いように”見えるよう”に、

(2)多くの方に色々お世話になってきたので、できるだけお返しをするように、

と思っています。

大学はあと5年です。ベストを尽くそうと思いますので、今後とも、よろしくお願いいたします。

m40 ( 2007/12/23 07:03:20)

SCIENCE誌2007年ブレークスルーベスト10(12/21日版)

日本語版が出るのは3ヵ月後らしいので、ホットなところで紹介します。

1位 ヒト遺伝子の多様性

数千人のDNAを調査し、疾患を持つ人と持たない人の差異から、心房細動、自己免疫疾患、躁鬱病、乳ガン、結腸直腸ガン、糖尿病、心疾患、高血圧症、関節リウマチなどに影響を与えている遺伝子を特定した。

2位 万能細胞

京大とウイスコンシン大のニュースで有名になった、体のどんな部分の細胞も作り出せる細胞の作成。

3位 宇宙線の追跡

宇宙線の中で一番エネルギーの大きい宇宙線はどこから来るのかは分かっていない。アルゼンチンのグループは、それが我々の銀河の外の活動銀河核(巨大なブラックホールを持つ)から来ている可能性が高いことを示した(まだ決着が付いてはいないが)。

(これに関しては北山先生に概要を教えていただきました、感謝いたします)

ここ(3位)までは間違いありませんが、4位以降は、よく分からずに書いている部分も多々あります(専門用語や研究の背景が分からないため、正式な用語と違っている場合もあると思います)。また、4位以降のいくつかの項目に関しては、専門分野が近そうな先生にお聞きしましたが、ご存知ないようでしたので、それほど有名な話ではないのかもしれません。

4位 受容体の可視化

視覚や嗅覚と関係があるGたんぱく質共役受容体の構造を解明しCGで表現した。これは、医薬品などの開発を加速する可能性が高い。

5位 シリコンを超える?

遷移金属酸化物は高温超伝導物質として注目を集め研究されてきた。これを用いて異なる酸化結晶の多層構造を作ると色々な特性を示すことが分かった。シリコントランジスタ以上の特性を示すかもしれない。

6位 水銀テルライド薄膜の積層を作ると量子スピンホール効果が得られる。これを利用するとスピン電子コンピューターが出来るかもしれない。

7位 免疫細胞が分化する仕組みが少し分かってきた。ワクチン改良に役立つかもしれない。

8位 医薬品化合物を効率よく合成する様々な方法が開発された。

9位 ”記憶がイマジネーション(将来イメージ)を作る”という、海馬が記憶や想像に果たす役割を裏付ける結果が報告された。。

10位「チェッカー」ゲームは、プレーヤがミスをしなければ引き分けになることを証明した。

===

卒業生がカンクウへ行ってきた、というので関西空港かと思ったらカンクーン(メキシコ)でした(写真)。

m39 ( 2007/12/19 16:31:41)

ニューズウイーク

ニューズウイーク(日本語版)は私の愛読誌で、お薦めです。海外の情報がバランスよく、分かりやすく、よく調べられて載っています(特に、日本のテレビや新聞の海外情報は少ない上に偏ったものが多い)。

最近面白かった特集を2つ紹介します(これから就職の面接を受ける学生さんに役立つかも)。

(A)格差社会(勝者総取り)はなぜ起こるか(12/5)

(1)インド中国などの参入で労働者が20億人増えた、その結果賃金が低下

(2)競争の激化と技術の進歩、投資の自由化で労働者の発言力が低下

(3)グローバル市場で事業規模が拡大(ごく少数の企業だけの一人勝ち)

(4)自由貿易や資金の流れの自由化により、富裕層にとって世界中への投資のチャンスが生まれた。資金が儲かる所に集中投下されるので、生産拠点の国外移転や技術革新を加速し労働者から仕事を奪う

(5)富裕層に有利な税制(政治が資金力のある団体に牛耳られている)

多くの国で”金持ちにやさしく、貧乏人に冷たい政策がとられている”

(6)富裕層はコネのネットワークを持ち、労働者には味方になる法律も組合もない

(7)CEOの報酬と自社株購入権を決める制度が上層部に有利になっている

CEOの報酬が急激に増加している

(8)教育に反映し、社会各層の固定化がおこる

(B)グーグルの危機?(11/21)

圧倒的シェアのグーグルに対する挑戦も色々行われている、という話(技術分野の記事でも内容はしっかりしている)。

現在、ヤフー、マイクロソフト、政府主導プロジェクト、などが検索技術に改良を加えてグーグルの後を追っているが、以下のようなさらに進んだ検索エンジンを作る動きも活発である。

(1)ユーザの望みを察知するサイト:検索語から意味を解釈し、意味で検索を行う(ハキア、レクシ)

(2)専門家(人間)が利用頻度の高そうな事柄についてあらかじめ検索を行い、役に立つページを選び出しておく(マハロ、チャチャ)

(3)住宅情報専門とか健康情報専門とか分野を限定して精度を上げる(トルーリア、ヘルスライン)

(4)ユーザを手助け:検索語を打ち込むと関連する複数の検索語やキーワードが表示される(米国ヤフー、クイントゥラ)

(5)ユーザの意見を参考にサイトの重要度を判断(ノージージョー、スクイドゥー)

(6)グーグルは他からのリンクで重要度を決めるが、リンクの代わりにブックマークを用いる(ミスターウォン)

もちろん、グーグルもジッとしているわけではなく、検索履歴を参考にした検索精度の向上などを試みている。

===

一寸寂しい冬景色

m38 ( 2007/12/16 07:22:41)

今週の出来事

(1)今年を代表する文字に”偽”が選ばれました。漢字を分解し、何で”人の為”が偽りなんだ?って話がありましたので調べてみたところ、”為”は”ため”ではなく”なす”という意味で、”人の為すこと”という意味だそうです。

清水寺の貫主が大きな紙にこの文字を書き”このような字が選ばれることは恥ずかしく、悲憤にたえない”と言われていました。(この貫主は関係ないと思いますが)以前、”祇園へ遊びにくる客の多くは坊さんだ”という話を聞きました。これは偽であって欲しいのですが。

(2)先日京成線の車内放送で”次は大久保です、ドアは確か左側が開きます”と言っていました。”確かかよ!!”って話です。ユーモアのある車掌さんだったのでしょう。

(3)最近の学生さんは、”♪柱の傷はおととしの、、”という背比べの歌を知らないということを知りました。そもそも、柱の傷の意味が分からないようです。そういえば最近の家には柱がないことにも気づきました。

(4)最近大学のテニスコートの裏を狸(外見は毛並みの悪い太った猫)が通ります。捕まえて狸汁にする案もありますが、申し訳なさそうな顔をして通るので許しています。でも狸は結構獰猛です。小学生のころ近くで捕まえてた狸を箱に入れて展示してあったのですが、手を入れた生徒が噛まれ大怪我をしました。くれぐれも化かされないように。

(5)木曜日に研究室で(誕生パーティーなのか忘年会なのか)今川焼きを大量買い込み他研究室の人達も集まって地獄の今川焼きパーティーをやっていました(写真)。10時過ぎから始まり、1時頃にはみんなぐったりしていました。私も部屋に入り匂いをかいだだけで胸焼けがして昼食をとれなくなりました。

(6)金曜、野里君がチーズケーキを沢山焼いて持ってきてくれました。学生さんは今川焼きの食べすぎで体調を崩し全員来ていません。幸い遊びに来ていた卒業生の岡本さんと山之内さんに振舞われました。そこで色々話しているうちに、山之内さんの義兄と野里君は時々サッカーをやってることが分かりました。あまりの奇遇に、人生に偶然はないのかな?と思ってしまいました。

m37 ( 2007/12/12 19:15:18)

ディジタルアートフェスティバル2007

新しく研究室に入った3年生とディジタルアートフェスティバルを見に行きました(12/11)。卒研のヒントや刺激になればと考え、ここ3年実施しています。

展示されている作品はインタラクティブアート系とCGアニメ系がありますが、見学はインタラクティブアート系を中心にしています。毎年斬新なアイデアの作品が展示されるので楽しみです。

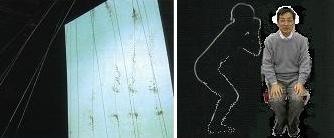

(現物を見ないとイメージが涌かないと思いますが、目だった作品を紹介してみます)

(1)インタラクティブアート:写真左(今年の作品)はその典型で、ヒモが天井から何本も下がっていて、それが画面にも映っています。ヒモを揺らすと画面上でヒモから水玉が発生し上にあがっていきます(大変美しい作品でした)。インタラクティブアートとは、要するに人間の働きかけで映像が変化するアートです。

(2)昨年面白かったもの:戸外で2台の(本物の)ホバークラフトが爆音を立てて浮かんでいます。一方のホバークラフトを押して移動させると、他方のホバークラフトの動きに影響を与えます。相互に力を伝え合えるのでダイナミックな感覚が楽しめました。

(3)今年の一押し:暗い部屋に入ってヘッドフォンを付けて椅子に座ります。正面に大きな鏡があり、自分の姿が映りますので、鏡を見ています(写真右が鏡に映っている様子で、これを見ています)。スタートすると私の横(鏡の中)に人間(青い輪郭だけ)の映像が現れ、私にいたずら(刀らしきもので斬りかかったり、耳元でささやいたり)をします。鏡の中の出来事なのに実際に”人の形”とインタラクション(相互作用)している不思議な感覚に陥ります。

アートが人に働きかける点が斬新ですし、どのように”人の形”を鏡上の映像として出すのかもよくわかりませんが、何と、これを作ったのは同志社大の4年生(女性)というから、才能豊かな人がいるものだと感心しました。

(4)ヒューマンインタラクション:帰りに会場の隣にある、理数系の面白実験ルームに寄りました。そこには写真撮影コーナーがあり、写真は即ウエブにアップされます(撮影時にIDとパスワードを交付され、それで閲覧可)。記念にみんなで撮影しようということになり、狭い場所に7人が入りプリクラ状態で大騒ぎ、当日一番盛り上がりました。やっぱり人間同士のインタラクションが一番大切だと思いました。写真をご覧になりたい方は(いないと思いますが)、http://risupia.panasonic.co.jpのメンバーページへゆき、IDはGVCPZB、パスワードは9397で見られます(半年アクセスがないと消えるそうです)。

===

m36 ( 2007/12/08 17:57:14)

静電気の悩み解消(12月5日のNHKためしてガッテンより)

私を悩ませていた3つのケースの解消法が紹介されました。

(1)職場のドアノブ

ドアのそばの壁に手を触れてからドアノブに触れる。

(金属部に紙を張っておいてそこに触れてから金属に触ってもいいらしい)

(2)家のサッシ(干した布団の取り込み時など)

サッシのそばの木やコンクリに手を触れてからサッシに触れる。

(3)車のドアの開閉時

キーホルダーを木製にし、木で金属部に触れた後ドアを開閉する。

(車を降りる時の静電気は衣類と座席の摩擦で起こるので、降車時私はボディ(ドアの閉まる柱)のドアが引っかかる金属部をつまみながら降りて電荷をボディに戻しています)

===

写真は先日行った国立博物館の裏庭です。和風庭園の中に家(お茶室?)があるのも珍しい、かなと思います。昔の衣服を着た人を出入りさせると昔の雰囲気がでそうですね。マリーアントワネットが農村風の集落を作らせて農民の真似を楽しんだのに一寸似ているかもしれません。

m35 ( 2007/12/05 12:27:12)

芸術の秋

国立新美術館、フェルメール、日展、を見に六本木へ行ってきました。

(1)新国立美術館

(一見したところ)常設展示が無いようでルーブル美術館などとは位置づけが違うのかな?と思いました(とすると、日本でルーブル美術館に相当する美術館はどこなのかな?)。

外観は少し軽い感じですが、美術展示センターとしてであればモダンで高級感があり、よいのではないかしら。

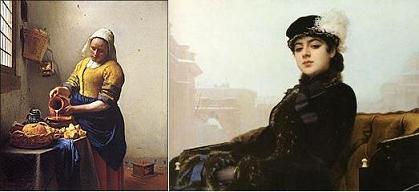

(2)フェルメール

”牛乳を注ぐ女”をはじめ、オランダの風俗画が展示されています。”風俗画”と言っても十分芸術品ですが。さすがに”牛乳を注ぐ女”は一番よい出来ですが、これに近いものもいくつかありました。

何と言ってもすごいのは、この地味な題材を芸術まで高めている点でしょう。ただ、展示は上の方からの照明で光りが絵の具に変に反射して見にくい所もありました。

(3)日展

中学高校の頃は美術館がそばだったので、日展をよく見ました。その後ご無沙汰し、5年位前に久しぶりで見ましたが下手な絵が多いなと思いました。今回は、かなり良いレベルだと思います。ただ、どれも絵の雰囲気が似ている気がします。何となく明るい色調で軽快な感じのものが多いのですが(展示室の照明が以前より明るいのかもしれません)、もう少し迫力を感じるものが有ってもよい気がします。

彫刻は、例により裸体が多いのですが、(残念ながら)日本人モデルの体型の限界を感じます。ミロのビーナスは日本では生まれないでしょ。

(4)実物を見た名画

海外で見たものでは、やはり最高は”モナリザ”でしょう(ルーブルで再会した時は、”久しぶりで懐かしいですね”って感じでした)。(ルーブルだったと思いますが)モネの睡蓮とルノアールの作品が沢山並んでいました。睡蓮は20枚位有った気がしますし、ルノアールも沢山ありすぎて有り難みが減りました。(ニューヨークだったと思いますが)シャガールも沢山展示されていました。シャガールはどちらかと言うと苦手ですが、本物は写真より、はるかに魅力的でした。(ベルサイユの)ナポレオンの戴冠式の絵は(芸術的かどうかは分かりませんが)立派でした。

そうそう、ミケランジェロの(バチカン)システィーナ礼拝堂の天井画 には圧倒されましたね(美しいし、素晴らしかった!)。

日本でも色々見た気がするのですが、今思い出せるのは以下です。ベラスケスの”マルガリータ王女”とマネの”笛を吹く少年”は良かった。ロシアのモナリザと言われる”忘れえぬ人”も忘れられなくなりました。ロシアの物だったか、船だか筏だったかが難破している絵も印象に残っています。縁を黒く塗るルオーも好きです(小学生のとき物の縁を黒く塗ると叱られたので、なおさら気に入っています)。ピカソは残念ながら私の理解を超えています。最近ではダリも見ましたが、、、。

===

牛乳を注ぐ女と、忘れえぬ人(ネットから拾いましたが、昔の作品の著作権はどうなってるのかしらね?問題が有りそうでしたらお知らせ下さい、削除しますので)。

m34 ( 2007/12/02 11:44:54)

大徳川展

ご近所から招待券をいただいたので、”大徳川展”(上野の国立博物館)へ行ってきました。

衝撃的だったのは、関ケ原の翌年に家康が自ら作らせたという”等身大の座像(彫刻)”です(現在、芝東照宮の御神体らしい、木製?)。座像の顔の相は私が想像していたものと全く異なり、家康に対するイメージが完全に変わりました。

(1)一見穏やかな風貌かと思っていた:

家康像というと掛け軸に描かれた(たぬき親父と呼ばれたのが分かるような)老人の顔を思い浮かべます。また、”鳴くまで待とうホトトギス”と詠んだくらいですから、胸に一物はありそうですが、外見は穏やかそうに見える人かと思っていました。俳優でいうと津川雅彦のイメージを持っていました。

等身大座像のお顔(怖くて”お”をつけた)は、全てを見通すようなモノスゴク怖く、厳しい(子供の頃は人質になり、成長しては妻子を信長に殺させられるのに耐え、秀吉の悪意に満ちた無理難題にも耐えた)人相で、後に豊臣氏に因縁を付けて(注)冬の陣を起こしたり、何かにつけ領地没収御家断絶を命じたのがよく分かります。こういう人の前に出たら普通の人は怖くておもてを上げられないと思います。

(2)”関が原は家康の人望で勝った”とよく言われるが:

人相から判断する限り、人望というより、パワー(威圧を含む)に基づくリーダーシップで勝ったのだと思います。

ネットの産経ニュースでは、

”強烈な意思を秘めた眼光の鋭さは、400年の時を経ても衰えず、あたりを威圧するかのようだ”と表現しています。ニュースの写真では今一、スゴサが伝わってきませんが、その通りでした。

なかなか実物をご覧になれる機会はないと思いますので、あえて誤解を恐れず皆さんご存知の方でイメージの似た人を探すと、”もっともっと猜疑心を強くしたプーチン大統領”って感じかな?

生きるか死ぬかの戦国時代を勝ち抜くということはこういうことかと思い知らされました。非情に徹する強い精神力と桁違いの器が必要だったのだろうと思います。

===

注)大坂冬の陣:豊臣家が再建した方広寺の梵鐘銘文に記されている「国家安康」という言葉は家康の名を分断し、「君臣豊楽」は豊臣家の繁栄を願うもので、徳川家に対する呪が込められているとの理由で攻め込む。

===

早いものでもう師走、もう駆け抜けるしかないでしょう。11/28は研究室新メンバーの歓迎会でした:参加者は24名、内3年生6名、OB4名でした。

m33 ( 2007/11/28 12:22:48)

正義

先日(11/23or24)国際アスベスト会議に関する以下のNHKニュースがありました。大変重要な情報だと思うのですが、他ではこれらの情報が報道されていません。そこで、ここに採録、保存しました。

==NHKニュースより==

アスベストの使用が日本よりも早く禁止されたヨーロッパの救済制度や対策が報告されました。このうち、フランスでは、日本のように中皮腫や肺がんの患者に限って救済するのではなく、アスベストを吸い込んだことがX線検査などで確認されると発病するしないにかかわらず救済の対象になっているということです。また、職場でアスベストを吸い込んだ被害者が日本で補償を受けるためには、自分で当時の職場の実態などを明らかにせざるをえず、かつての勤務先の協力を得られずに申請をあきらめる人もいますが、イギリスでは迅速な手続きへの協力を企業に義務づけていることが報告されました。

==NHKニュースより、終わり==

いつものことながら、国民を大切にしない日本の政治に落胆を禁じ得ません。社会正義の観点からも問題があり、国家の品格が疑われます。

+++正義とは何か+++

大学時代の哲学の先生は市井三郎という哲学者で、毎年最後の授業で先生の”正義論”が述べられます。その時ばかりは教室がいっぱいになりました。私の記憶では、正義を判断する基準として以下のようなことが語られていたと思います。

”正義とは、自分の責任以外の苦痛や災いを受けないこと”

(これに従えば、アスベストの被害は本人の責任ではないので救わなくてはいけない、ということになります)

+++正義とは何か、終わり+++

会議運営グループも、上の様な重要な情報は積極的に新聞、テレビ、ネットに紹介していくべきだと思います。折角やった会議も外部に発信しないと仲間内だけの盛り上がりで終わってしまいます。”横浜宣言”というのを出したようですが、ネットをザッと見たところでは全文がみつかりませんでした。

===

11/20〜23日、北九州市で学会があり、4年の野里君と、修士1年の石田さんが発表しました。論文は2007年ホームページに掲載しました。関門海峡の写真です(撮影石田さん)。

m32 ( 2007/11/24 16:19:37)

今週も色々なことががありました。

万能細胞:

皮膚から万能細胞を作ったという日本発の嬉しいニュースがありました。大きな壁が破れ、バイオ関連の研究がさらに加速しそうです。やがて分化(受精卵から体の各器官が作られていく)の仕組みまで完全に分かって来るでしょうから大変興味深いのですが、何だか神の領域に足を踏み込む感じですね。

ミシュラン:

ミシュラン東京版が出て、星印が付いた店のリストを見ました。吉兆が出ていなくて、額賀大臣で有名になった濱田家が載っていたのはさすがでした。カリスマシェフや鉄人としてよくテレビに出ている人達のお店にも注目したのですが星をもらっていないようで”そういう話だったのか”と反省しました。

セクハラ(ニューズウイークに面白い記事が出ていたので紹介します):

アメリカでは最近セクハラで処分を受ける園児や小学生が増えているそうです。昨年テキサス州では4歳の男の子が女性スタッフの胸に顔を埋めたという理由で4日間の停園処分。オハイオ州ではクラスメイトや職員に抱きついたりしたという理由で昨年74人の小学1年生が停学処分を受けたそうです。気をつけましょう。

学部のイベント:

昨日(11/23)は公開講座(囲碁と心のミステリー):ミステリー作家夏樹静子先生と女流棋聖梅沢由香里先生の対談が行われました(参加者約350名)。

今日(11/24)は父母会:情報科は例年より多い約50名の御父母が来られました。多くは、1年生の御父母と、就職が気になっている3年生の御父母です。学科の全体説明(写真)、個人面談、懇親会が行われました。

お天気情報:今週は1週間に4日、家から富士山が見えました。また、東北地方で11月としては記録的な積雪がありました。

m31 ( 2007/11/21 11:07:16)

進むしかない

最近上海へ行った方から、時速431kmのリニアモーターカーに乗ってきたという話を聞きました。私は世界最速営業列車はフランスTGV(320km/h)で、次が新幹線(300km/h)だと思っていたので時速431kmには驚きました。ネットで調べてみると上海リニアは2003年末から営業されていて、431km/hの動画も多数アップされていました。

時速300km級の列車もTGVと新幹線だけかと思っていたのですが、ヨーロッパにはTGV系の路線が多数、ドイツにもICEという独自のものがあるようです(認識不足でした)。

今まで、”東京−大阪間を1時間で移動する必要は、ないよな”なんて思いJRのリニア開発に冷ややかだったのですが、(フツフツとライバル心あるいは技術屋魂が目覚め)やっぱりやらなきゃ駄目だ!って気になりました。

(コンピュータ、半導体、液晶など)最先端分野を見てみると、グローバル経済下で最後に生き残るのは世界で1社か2社です。やめたらそこで終わりです、多くの周辺技術も消えてしまいます。行けるうちは行けるところまで行かなくては!

世界最高や世界初を目指す意識は研究のモチュベーションを高め、関連分野を活性化し、ひいては社会を元気にします。早く500km/h営業を実現して欲しいと思います。

電通の社訓にも次のようなものがあります(以下、”鬼十則”の一部)。

3.大きな仕事と取り組め、小さな仕事はおのれを小さくする。

4.難しい仕事を狙え、そしてこれを成し遂げるところに進歩がある。

5.取り組んだら放すな、殺されても放すな、目的完遂までは……。

===

卒研のテーマ:車体を完全に浮上させなくても、浮力を使い(多数の羽根をコントロールし)レールにかかる荷重を0近くにしてレール上を滑走(または滑空)するリニアもありかと思います(素人考えですが)。来年模型でも作ってみようかと思い始めました。

===

上海リニアのイメージ図

m30 ( 2007/11/17 11:02:35)

その後

本日はAO入試で大学へ来ています。今回は、過去に書いた記事のその後を報告します。

(1)SE系卒業生

14日、企業ガイダンスという集まりがあり、多くの卒業生が参加してくれました。前回、激ヤセショックがあったので、積極的に各社のブースを回り会社の状況を聞いてきました。その結果、卒業生はおおむね会社に満足していて、健康で楽しくやっているようでした。

先日の、激ヤセの一人も来ていたので、一緒に来ていた人事の人に健康管理をしっかりするよう頼みました。本人によると、学生時代太りすぎていた精で激ヤセに見えるが、現在標準体重ですのでご心配なくとのことでした。また、その会社では残業代もきちんと出るので、来月は給料が30万位いくと思います、とのことで、一安心しました。

(2)新柏駅

以前、東武線新柏の線路がゴミだらけだと書きましたが、ここ半年位改善が進み大変綺麗になりました(駅長が変わったのかな?)。私の使っている東武線、新京成線通して1,2を争うレベルです。

(3)テニス

学生さんのテニス練習に参加させてもらった結果、腕前はかなり戻ってきました(昔の60%位)。テニスをやりたい人はいつでも声をかけて下さい。

試合は、やるとムキになるので、やらないように心がけています。前回学生さんに試合形式で練習しましょうかと言われ、”形式”ならいいかと思いやってしまいました。学生さんは手加減してくれているのに、こちらは本気になり全力でサーブなど打ってしまい、背中が痛くなって危険でした。これからは、”形式”にも注意します。

(4)低カロリーコーラ

低カロリーコーラはおいしいのですが、私は翌日必ず胃が痛くなります。炭酸の刺激か、コーラ成分の刺激かなと思っています。原因を特定する予定はありませんが。

(5)冬の空気

前回、富士山が見える季節になったと書きましたが、今週見えたのは12、13日の2日だけでした。

==

企業ガイダンスの後の懇親会の写真

m29 ( 2007/11/14 14:53:38)

最近気になった事

1.激ヤセ

この1週間に3人の卒業生に会いました(昨年大学院を修了した人1名、今年学部を卒業した人2名)。この3人ともが激やせでビックリしました。健康診断でイエローカードが出たり、飲み会で倒れたりしているようです。

会社の様子などを聞いたのですが、残業も多いようです。夜10時退社は普通で、それでも手取り20万円前後だそうで、会社は残業代をきちんと払っているのでしょうか?。10年位前も残業が多いという不満をよく聞きましたが、その時は基本給以上に残業代が出る(手取りは基本給の2倍)というような話だったと思います。

女工哀史ならぬSE哀史なんてことになりはしないか心配しています。今日も、これから卒業生が大勢来ますので情報収集をしてみます。

2.大相撲:

スポーツニュースで相撲を見ると、今場所客席がガラガラなのに驚きます(多分満員の1/4位ではないか?)。朝青竜や時津風問題の影響でしょう。かつて相撲人気が一時落ちたことがありますが、観客数がここまで減ったことはないと思います。相撲に関しては一言ありますので、近いうちに改めて書かせていただきます。

3.コミックガンボ(無料マンガ雑誌):

3か月位前から柏駅でガンボが配られるようになりました。私も今までに5冊位もらって読んでいます。最初の頃は、面白いと思う作品が全くありませんでしたが、最近ではいくつかの作品を面白いと思うようになりました。マンガの質が向上したのか、私のマンガセンスがよみがえったのか、どちらかな?と思っています。それにしても無料なのに広告が少ないのに驚かされます。あの程度の広告で無料の雑誌が成り立つのなら、他の雑誌はどうなっているのかな?と疑ってしまいます。

メモ:

私の家(6F)のベランダから冬になると富士山が正面に見えます。今週の月曜(11/12)から見えるようになりました(今日14日は、見えませんでしたが)。これから見える日が増えていきます。これと同時に研究室の廊下の突き当たりの窓から筑波山が見えるようになります。空気が冬の空気と入れ替わり始めたようです。

==

今年卒業した人達の集まり(11/11)

m28 ( 2007/11/11 13:54:09)

東邦祭

今年の学園祭の出店数は例年より2割減といった感じで少し寂しいのですが、講演は充実していました。

本日は日曜日ですが、ノーベル賞の小柴先生の講演があるので出てきました。お話は一応高校生向けということでしたが、参加された人の半分以上は、おじさんおばさんでした。

お話は約90分で、30分づつの3つのパートに分かれていました。

パート1、パート2、は”本気でやれば出来る”というお話で、

パート1:小児麻痺障害克服の話、

パート2:平成基礎科学財団(若者に科学に対する興味を持ってもらうための財団)の設立の話。

この中で、先生がいつも研究者に言っている言葉を紹介。

”いつかは成し遂げたいことの卵の3つや4つは抱えていなさい”

パート3は、カミオカンデでの素粒子検出の話。

パート3の概要:

(1)カミオカンデは地中1Kmのところに3000トンの水を溜め、周囲に光りセンサーをびっしり貼り付け、水中の水素原子から出る光を撮影する。

(2)素粒子が水中を光りより速く飛ぶと光の衝撃波が出るのでそれを観測(ジェット機が音速より速く飛ぶと音の衝撃波が出るのと同じ原理)。

(3)超新星爆発の際のニュートリノ衝撃波(上の衝撃波とは違う)を観測。

素粒子関連は素人なので、ここまでにします。

m27 ( 2007/11/07 10:57:17)

看護覚え書

先日、数年前に松島研を出た上村さんに会いました。上村さんは3年間SEをやった後”人とかかわる仕事がしたい”と、医学部看護学科に入られ勉強中とのことです。最近、社会へ出てから進路変更される方は時々見受けられるようになりましたが、より重い荷を負う方向の選択は、なかなかできるものではないと思います(頑張って下さい)。

私は10年位前、県立野田看護専門学校で情報科学を教えていたことがあり、多少看護の仕事に関心を持っています。

私が看護学校の経験から知った看護の一面を紹介します。

(1)看護覚え書(ナイチンゲール著:現代社):当時看護学校の図書館で借りて読んだので、内容はよく覚えていませんが2点頭に残っていることがあります。

(a)現在、”看護”という概念はあたりまえで誰でも知っていますが、1800年代それまで無かった”看護”という概念を確立したナイチンゲールの想像力(創造力)のすごさに驚きます(万有引力を発見したニュートンに勝るとも劣らないと思います)。

(b)看護は”思いやり”という(はかないと思っていた)考え方の上に成り立っています。今風に言えば”思いやり”ベースのビジネスモデルなんです。”思いやり”が基礎となる職業が存在することにビックリしました。

(看護学校では”思いやり”の考え方をしっかり教育されます)

(2)思いやり:普段、町のお医者さんで接する看護士さんは冷たい感じで”思いやり”を感じたことはありませんでした。そこで、看護学校の先生にその話をした所、”そうかもしれませんね、でも手術で入院したりすると”思いやり”が分かると思いますよ”と言われました。

程なくして父が大腸がんで手術を受けることになり入院病棟に出入りすることになりました。その時、看護の先生の言われたことが、その通りだと分かりました。看護士さんは本当に献身的に治療と回復を助けてくれ家族の者としてはお医者さん以上に感謝したのを覚えています。退院の時お礼を言って頭を下げましたが、肉体的頭以上に心の頭が下がった経験はこれが初めてでした。

(3)戴帽式:看護士さんの立志式で、先生からナースキャップを付けてもらい、ナイチンゲール像から蝋燭に火をもらい、誓詞を読み上げます。おごそかで、先生方の厳しさと暖かさ、学生さん達の覚悟が伝わってきて感動的です。世俗的な欲求を犠牲にし、奉仕と献身を誓う儀式といった感じです。

(4)天使:看護の学生さんと接していて気付くことは、みんな人一倍、元気がよく、明るく、まじめである、ということです。神様から特別なパワーを与えられてこの世に遣わされたのではないかと思うくらいです。

(5)本当の学び:学生さんの中には准看護士の資格を持って病院で働いていて、看護士の資格を取るために病院から勉学の機会を与えられている人もいました。その人の話で印象に残っているものを紹介します。

”私は、この学校に来られて本当に嬉しいんです。私は病院で働いていて、原理が分からないまま、指示される通りに看護せざるを得ないことがよくありました。この学校で、今まで分かっていなかったことが色々分かってきて、ここに送ってくれた病院にも感謝しているんです”とのことでした。

将来この学生さんはきっと良い看護士さんになるなと思いました。

===

連絡:家のノートPCを買い替え、メールが使えるようになりました。

===

戴帽式

m26 ( 2007/11/03 15:04:02)

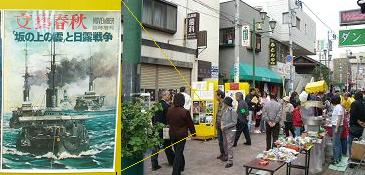

坂の上の雲

11月3日、大久保商店街収穫祭フリーマーケットというのがあり、今年のテーマは”坂の上の雲”(”ゆーろーどお休み処”に写真等展示)だそうです。

(0)坂の上の雲って何だ?:司馬遼太郎の長編歴史小説。明治という日本近代化の時代、日露戦争を通して3人の青年(秋山好古(よしふる)、秋山真之、兄弟と、正岡子規)の生き方を描いている。私が若い頃は必読書って感じだった(7、8冊からなる長い小説だが読み出すと面白くて一気に読めてしまう)。

(1)なぜ坂の上の雲か?:2009年秋から3年間に渡りNHKスペシャルドラマ”坂の上の雲”が放送されることが決定。

(2)大久保通りとどんな関係があるのか?:主人公の一人、秋山好古はロシアのコサック騎兵を破るため日本騎兵隊(第一、第二旅団)を一から作り上げたが、その場所が現在、東邦大学と日大生産工になっている所。

実は、私にとっても日露戦争は生まれる40年前の話でほとんどリアリティーがないんです。リアリティーは、身近な者から、その人の経験をその人の言葉で聞いて始めて生まれます。

今の学生さんにとって太平洋戦争は生まれる40年前の話なので、何となく昔の話、って感じなのだろうと思います。まして100年前の日露戦争は遠い昔の話でしょうが。

私が子供の頃、親(明治の人ではない)などから聞いた日露戦争の断片を挙げてみます。

(一)二百三高地:乃木大将率いる日本軍は人海戦術で203高地を奪取。激戦で多数の犠牲者を出す(その中に乃木大将の息子もいた)。乃木大将夫妻は明治天皇に殉死。

(二)日本海海戦で大国ロシアのバルチック艦隊を破る:

(以下、有名な格調高い交信文)

「敵艦見ゆ」

「敵艦隊見ゆとの警報に接し連合艦隊は直ちに出動、これを撃滅せんとす。本日天気晴朗なれども波高し」

「皇国の興廃此の一戦に在り、各員一層奮励努力せよ」(秋山真之の作)

(戦いの前の緊張、高揚、そして抑制が100年の時を超えて伝わってきますね)

ちなみに、日本海海戦の旗艦は”三笠”(現在横須賀に保存)で、(私事ですが)私が作った最初のプラモデルです。

(三)大山 巌(おおやま いわお)の歌:

♪海棠(かいどう)天を突くところ

♪燃えて火を吐く桜島

♪薩摩が生んだ健男児

♪姓はおおやま 名はいわお

(この歌は父に教わりましたが、薩摩の人も聞いたことがないとのこと。ネットでも見つかりません)

(四)お手玉あるいは手まりの数え歌(団塊世代は子供の頃よく歌いました):

♪一列談判 破裂して

♪日露戦争 始まった

♪さっさと逃げるは ロシアの兵

♪死んでも尽くすは 日本の兵

(この後、勇ましい歌詞が続くようですがほとんど覚えはありません。お母さんやお婆さんに聞けば喜んで歌ってくれます)

===

連絡:家のPCが壊れ、現在メールが読めません。しばらくお待ち下さい。

===

大久保商店街収穫祭フリーマーケット(往時の賑わいは偲ぶべくもありませんが、やっぱり平和がいいですね)

m25 ( 2007/10/31 15:54:08)

ハロウィン

速いもので10月も終わりで、そろそろ冬支度が始まります。

(1)秋の虫の声もほとんど聞かなくなりました。

(2)先週あたりからコートを羽織った人やマフラーをした人が登場しました。

(3)21、28日実家の植木の刈り込みをしました。柿とみかんも少し採れました。

(4)急に寒くなって体が固まり内臓が動かなくなったので、22、31日と新津田沼の整体に行ってきました。

今週の出来事

10月29日 研究室配属決定(今年はルール変更で少しバタバタしました)。昨日からそれぞれの研究室で実験IIを開始しました。

10月29日 柳さんと色部さんが遊びに来ました。

10月31日 ハロウイン(最近あちこちでハロウイングッズを目にするが、古い人間としては今一受け入れにくい。日本の風習じゃねーだろ!って感じで。一寸古いけど”欧米か!”)

11月は行事がいっぱいです。

11月3日 指定校推薦面接

11月4日 卒業生関連の集まり(台場)

11月11日 学園祭(11:00〜ノーベル賞小柴先生の講演)

11月11日 卒業生の集まり(津田沼)

11月14日 大学院修士2年生中間発表

11月14日 就職企業ガイダンス(大畑君が来ます:お父さんになったそうです)

11月16日 インフルエンザ予防接種(学生さんと接するので義務らしい)

11月17日 AO入試

11月23日 公開講座(囲碁とミステリー)梅澤由香里先生、夏樹静子先生

11月25日 父母会

11月28日 新人歓迎会

その他

(1)ついにVistaマシンをあきらめ、学生さんの部屋に放出します。今度は7,8年ぶりでMacに戻ろうかと思っています。

(2)PCが1台具合悪くなったので購入。昨年度からプリンタを速いのにしてくれとの要望があったので購入。

(3)前回の画像(カナダの国旗もどき)ですが、私は戴いた沢山の写真の中から何となく気になった1枚を国旗風にしました。その後、提供者から連絡を戴き”あの写真はカナダの国旗に似ている葉を選んで撮ったので、葉っぱも本望だと思います”とのことでした(ビックリ!)。

===

薬草園に咲いていた”イヌサフラン”。

m24 ( 2007/10/28 07:58:48)

キャナダ(カナダ)

大学の先生の話で記憶に残っているものはほとんどないのですが、私が一つだけ覚えているものがあります。

**私の先生の話**

君らが社会の中核で働く頃には日本はもっと発展し科学も進歩するので、君らは週末はキャナダへ行って保養し、月曜には戻って来て仕事をする、って生活を送るようになるよ。

**********

そうなのか!!さすが先生の考えはスケールが大きいな、と思い希望と勇気が湧いたものでした。当時海外旅行は夢のまた夢でしたし、キャナダなんて発音を聞くと”相当海外慣れしてるんだな”なんて神々しく見えたものです。

35年後の現在、状況はご覧の通りですが、先生は夢のある話をするのも大切だなと思います。

それでは、ってことで:

皆さんが私と同じ位の歳になる3,40年後の明るい未来を予想してみますと、間違いなく皆さんは労働から解放されているでしょう。

労働は全てロボットがやります。ロボットはアシモの様な形があるものばかりではなく、セカンドライフで働くキャラクターだったり、デイトレードソフトだったりします。皆さんは、時々ロボットからの結果の報告を受けたり、方針の相談を受けたり、時に一緒に働いたり、といった生活になります。

もちろんロボットとのコラボはネット上で行えますのでいつも決まったオフィスにいる必要はありません。週末飛行機で遠出する必要もなく、夏はヨーロッパ、冬はハワイででも過ごすことになります。ヨーロッパではズーリック(チューリッヒ)やビエナ(ウイーン)あたりに滞在し、バック(バッハ)の演奏会を楽しむって生活かしら(キャナダに対抗し、思い付く英語読みを並べてみました。アメリカでは”ウイーン”では通じませんので)。

===

(いただいた)キャナダの落ち葉の写真を使用(産地偽装はありません)。

m23 ( 2007/10/24 18:05:47)

中間発表

昨日、卒業研究の中間発表を情報科全体で行いました(今回初めて)。学科全体を2つに分割(13:00〜14:20発表グループと14:30〜15:50発表グループ)し、ポスター形式で発表しました。全員がA1サイズのポスターを作り、指定された時間帯にポスターの前で説明したり質問を受けたりします(写真)。

研究室配属

中間発表は研究室配属とリンクしています。3年生は中間発表を見学し、その後希望研究室を提出します。研究室の人数は昨年まで最大7名としていましたが、昨年研究室の人数に偏りが大きかったので今年は(紆余曲折を経て)6名に変更されました。

配属方式は、4,5年前から始めて不満の少ない2回投票方式を採っています(1回目は参考程度に希望を出し、その結果が公表され、それを見て最終希望を提出します)。配属は明日決定されます。

===

m22 ( 2007/10/21 06:33:35)

秋はコスモス

最も好きな草花かもしれません。コスモスで思い付くものを並べてみます。

(1) やさしいね 陽のむらさきに透けて咲く 去年の秋を知らぬコスモス(俵万智)

(2) 学生時代通学途中新宿で気が変わり富士五湖行きの高速バスに乗ってしまうことがありました。晩秋の頃だったと思いますが西湖の湖畔に2,3本コスモスが美しく咲いていました。

(2’)新宿付近を通過する方へ:会社や学校がいやになった時は気分転換に高速バスで富士五湖へ行くのもいいですよ。湖だけでなく、風穴・氷穴とか、樹海散策路といった見所も沢山有って1日のんびりするのに最適です。

(3) コスモスの花あそびをる虚空かな (虚子)

(4) 最近あちこちにコスモス畑が出来て大量のコスモスも見ものです。私の行ったことのある所では、

(a)船橋なら”佐久間牧場”(新京成、滝不動下車徒歩3分)(写真左):乳牛がいるので新鮮なアイスクリームが食べられます。

(b)柏なら”あけぼの山農業公園”(柏か我孫子からバスか車):写真右の薄黄色のコスモスが見られます。2年位前はブルーのコスモスもありましたが、今年はありません。

(c)つくばなら”下坂田のコスモス畑”(車)です。

(5) コスモスは日本の風景になじんでいるので、日本古来のものかと思っていましたが、メキシコ原産で明治時代に入ってきたそうです。

(6) サンフランシスコ(リンカーン公園)のコスモスの花はデカッ!!かった(花の直径2倍以上)。種を持ち帰って植えてみましたが普通のコスモスになってしましました。メキシコのコスモスの花はデカイのかな?

(7) コスモスと言えば、やはり、

♪淡紅の秋桜が秋の日の

♪何気ない陽溜りに揺れている

♪此頃涙脆くなった母が

♪庭先でひとつ咳をする

、、、ですよね。

===

訂正: m1 で、”涼宮ハルヒの憂鬱”が美文となっていましたが、”家守奇譚”が美文の誤りです。(1)と(2)の指定が間違っていたので直しました。

===

Vistaの問題1:早くVistaに移行しようと、メールをVistaで読むようにしたのですが、昨日受信したメールに字化けが起こり、スパムの方に捨てられていました。ネットで調べた所、Vistaの日本語の字化け問題があるようで、メールをまたXPで読むようにするしかありません。

Vistaの問題2:UltraCというC言語のインタプリターがあります。これをVistaで実行しようとするとファイルがうまくできません。これからソフトの買い替えが多発するのかと思うと憂鬱です。Linuxに移ればいいんですが、様々な特殊入出力機器のドライバーがLinuxに対応していないんです。せめてOfficeだけはOpenOfficeに移行しようかと思っています。

PCを購入するのに、XPにするかVistaにするか悩んでしまいます。

===

m21 ( 2007/10/17 10:01:04)

アレルギーは突然やってくる

10月1日の晩寒かったので毛布を出して掛けたら途端にクシャミ連続丸一日。その後、喉を痛め、声が変になり、気管が変になり、10月14日やっと回復。

これが、風邪かアレルギーか不明なんです。6月ごろ同じ症状になりアレルギー検査やCTの精密検査までして、ハウスダストやダニのアレルギーが有る事までは分かったんですが、お医者さんも、風邪かアレルギーか判定できないんです。

私は半年押し入れに入っていた毛布に付いたハウスダストやダニのアレルギーだと思っているんですが。

アレルギー分野では”押入れに入れてあった冬物の寝具は干したり洗ったりして使え”という話があるそうです。皆さんも注意して下さい。

6月の精密検査でCTにかけられた時の話:

CT室で機械に乗せられるとやがて機械が、

> ”はい、息を大きく吸って止めて下さい。”

と言ってしばらくしたら、

> ”はい、楽にして下さい。”

と言う。

CT室の中なので質問するわけにもいかず、

”楽にする”、ってどういうことだ?って悩み出す。

(a) 息を吐き出してよいのか、

(b) 息を止めたまま筋肉の力を抜くのか?

後で技師の人に聞いたら、息を吐けっ、てことだそうで、それなら、

”息をして結構です”とか言って欲しいと思いました。

アレルギーは清潔な環境で育った良家の子女がかかるもんだと思っていたら、自分もかかってしまいました。いつの間にチャマに変身?

聞くところによれば、アレルギー反応の強い人には即効で効く薬が供与されていて、クシャミ連発が起こった時はすぐ飲むそうです。よい話を聞いたと薬局で、そんな薬はないかと聞いたところ、それはステロイド系の強い薬でお医者さんしか出せないとのこと。それでもアレルギー性の症状に効くと言う”パブロン鼻炎カプセル”というのを買ってきました。今度同じ症状が出たら飲んでみます。これでアレルギーか風邪かの決着がつくと思います。

===

写真はカナダ側ナイヤガラの滝です(提供旧姓岡本さん)。左の写真の右下に観光船”Maid of the Mist”が見えます。Maid

of the Mistは”霧の召使”という意味かと思い素晴らしい命名だと思ったのですが間違いでした。

Maid of the Mistは”霧の乙女号”と呼ばれ、先住民の伝説に由来します。美しい乙女が酋長の命令で村の長老と結婚することになりましたが、結婚式を逃げ出し、滝つぼに住む精霊に呼び寄せられ一体となりました。今でも瀑布の霧の中に乙女の姿を見ることが出来ると信じられています。写真(右)は滝の近くの紅葉です。

m20 ( 2007/10/14 06:16:49)

研究テーマ (電子教科書)

最近興味が湧いてきた研究テーマがいくつかあります。社会的にも重要な気がするので提案し、検討していきたいと思います(近い内に、もう一つ)。

先日、高校の授業を見学して2つのことに気付きました。

(1)授業スタイルが昔のまま:これは大学も同じですが、典型的な工場型教育方式で、机をならべ先生が前で講義をするタイプです。このスタイル、最近弱くなっている忍耐力を養うのには最高ですが、もう少し各学生の興味や能力に合わせた教育法を導入した方がよいと思います。これには次の電子教科書が役に立つでしょう。

(2)”本”形式の教科書は古い:教科書も”本”で昔のままです(ちょっと怖ろしいのは厚さと内容が昔の半分位)。そこで思い付くのは、もっとITを駆使した教科書(電子教科書)です。最近、辞書も電子化されており、その延長で電子教科書が導入されてもよいのではないかと思います。

(a)最も有効だと思うのは、社会科系です。例えば地理:

グーグルアースやグーグルマップなどと連携し実際に上空からのアクセスを行ったり、各地の産業を実際の会社訪問動画などで見ることができるようにすれば、ほとんど自力で勉強できるのではないでしょうか。

(b)英語も、読み上げや、質問を英語で発音してくれたりするとリッスニングにも有効です(しゃべる教科書)。

(c)理科系でも従来の教科書には載せきれないものが沢山あります。例えば化学では、名前を丸暗記しているが実物を見たことがない化学薬品は少なくありません。また、授業ではやりきれない化学実験動画を用意したり、化学反応のシミュレーションが見られると理解が進むと思われます。

(d)数学でも、多くの時間が図形と数式との関連を理解するのに使われています。方程式と因数分解の関係など、ダイナミックな図を用いると説明しやすいのではないかと思います。

要約すると、電子教科書は、能動的学習が可能で工場型教育を変える可能性があるということです。特徴をまとめると、次のようなことかと思います。

(i)従来のビデオ授業と違う重要なところは、クリックで自分に必要な知識にたどりつける。

(ii)興味に応じて深く自習できる。

(iii)インターネットとリンクすることにより、最新の情報を得たり、広い立場で物を見ることが可能になる。

以上です、こんなのやってみたい学生さんいませんかね?

===

おまけ1:KYは以前書きましたが、MTってのもあって”まさかの展開”だそうです。

おまけ2:齊藤茂太さんの本で読んだのですが、齊藤さんは夕食の時必ず奥さんに聞こえるように、小声で”ああ、うまい!”と言うのだそうです(うまかろうがまずかろうが)。私も試してみたところ、簡単で意外と言い易いし、言った方も気持ちがよくなります。不思議なのでお試し下さい。独身の人は食事を作ってくれるお母さんなどに言ってみましょう。

===

写真は、白石君の学会発表風景です(於、北海道工業大学)

m19 ( 2007/10/10 11:32:03)

元体育の日

今日10月10日は元体育の日です。この日は”晴れ”の特異日で、東京オリンピックの開会式に選ばれました。東京オリンピックって言ったって遠い昔で、皆さんのお父さんやお母さんさえ知らないと思います。”河西、宮本、金メダルポイント”なんて聞いて涙が出るのは団塊の世代以上ってことでしょうね。

今日はその名に恥じず、昨日までのグズグズ天気を跳ね飛ばして晴れました。

女心と秋の空ってわけじゃないんですが少し並べてみました。

(1)女性の気持1

先日電車に体が私よりひと回り大きい女性が乗ってきました。彼女が私の立っている所に近づいて来ると、何となく圧力を感じ後ずさってしまいます。これを3度ほど繰り返しました。一般女性は普段体の大きな男性を相手に、いつもこんな感じで場所を空けざるを得ないんだな、と同情しました。

(2)女性の気持2

それにしても女性は体が小さいのに気の強い人が多く、たいしたもんだなと思っていたのですが、体が小さいので気が強くないとやってられないんだ、という話も聞きました。

(3)女性の気持3

固く閉まったビンの蓋は女性では開かず、男性が評価される唯一のケースと思っていたのですが、先日、テレビで松井直美さんが”本当は本気出せば開くんだよね”って言っていたので、そうだったのか、と納得しました。

(4)女性の気持4

電車の女性専用車は結構混雑しているので、悪い男が多いってことかな、と思って見ています。先日、女性専用車では皆頑張って立たないので急停車時には皆倒れる、という話を聞きました。その話を家で女性軍にしたら、その話は女性差別のセクハラだとお叱りを受け謝りました。女性専用車で女性が倒れているという話はしない方が安全です。

(5)女性の気持5

先日テレビで女性の方がウツになりやすいという話をしていました。理由は、女性は脳リョウが大きく左右の脳の情報交換がスムースなので、何か一つの事を聞くと、”それは、こう言う意味じゃないか?”とか”こういう裏があるんじゃないか?”とか考えすぎるためだそうです。そう言えば我が家でも、一つの話に”よくそんな話を関連付けて来るな”と思うような話を引っ張りだしてきてイライラさせられることがよくありました(そんなのカンケエネエ!って感じなんですが)。今度、そのようなケースに出会ったら”アッ脳リョウを情報が駆け巡っているな”と冷静に観察できることでしょう。女性は、考え過ぎないように。

(6)男性の気持

男性は脳リョウが小さいので脳の並列処理ができないそうです。ですから、新聞を読んでいたりテレビを見ている男性に話しかけると同時に2つのことができないので、”ウルサイ!”って話になるようです。女性は右から左に、左から右に聞き流せるらしいのです。

また女性の脳リョウの大きさは男性を悩ませる”女の勘”を生むそうです。

(7)男女差

車内で高校生等の話を聞いていて気付くことは、

女子高校生達の話はジェネラル(誰だ好きだとか)で内容が分かる、のに対し

男子高校生達の話はスペシャル(例えばゲームの話)で内容が分からない。

これは、社会人などの場合にも大体当てはまります。何でかしらね?

(8)男女差縮小

最近の男子学生の中には人前で泣く者が出てきて心配しています。泣くな!!って感じですが。

日本は良い気候帯に属していると思われていますが、本当に気持ちの良い日は年に14日ぐらいしかありません。こんな日は外に出てよい空気をいっぱい吸ってきましょう。

===

写真は中国武漢の立ったまま化石になった木だそうです。

m18 ( 2007/10/07 06:50:19)

中国

(1)武漢

先月村田君が中国武漢の国際会議で発表してきました。

武漢は上海から内陸に約900Km行った所にある長江に面した大都市です。武漢と言ってもピンと来ない人が多いと思いますが、次の漢詩なら知らない人はいないと思います。

写真(左)は李白の詩で有名な黄鶴楼です(唐時代とは形も場所も少し違うようですが)。

右は黄鶴楼から見た長江です。1250年前に思いを馳せ李白の詩を味わってみましょう。

”黄鶴樓送孟浩然之廣陵 ”

(黄鶴楼にて孟浩然の広陵に之(ゆ)くを送る) 李白(701-762年)

故人西辭黄鶴樓

煙花三月下揚州

孤帆遠影碧空盡

惟見長江天際流

(読み)

故人西のかた黄鶴樓を辞し

煙花三月揚州に下る

孤帆の遠影 碧空に盡(つ)き

惟(た)だ見る長江の天際に流るるを

(訳)

古い知り合いの孟浩然が、西の方の黄鶴樓のある武昌を去って、

春霞がたって美しい三月(陰暦)に、下流の揚州に向かう。

帆掛け船の姿がひとつ 遙か彼方の青空に消え、

ただ、天の際(きわ)まで流れる長江が見えるだけだ。

===

黄鶴楼の謂れ:

昔、飲み屋に老人が酒を飲みに来た。老人は半年も通い続けた後、酒代の代わりに店の壁に黄色い鶴の絵を描いて立ち去った。この鶴は、客の歌に合わせて舞うため店は繁盛した。

十年ほどして、その老人がまた訪ねて来て笛を演奏すると、鶴は壁からおどり出て、老人は鶴と白雲に乗り飛び去った。主人はこれを記念して、長江を望む所に黄鶴楼を建てた。

===

(2)北京

私も20年くらい前中国(北京近郊の香山)での会議に参加しました。その時のメモを引っ張り出してみましたので、その中からいくつか中国の印象を紹介します。

(a)大きい

北京で紫禁城(故宮とも呼ばれ外壁に毛沢東の額がある)、頤和園、天壇公園、などを見学するがどれもスケールが大きくホッとする。

特に万里の長城の見渡す限り続く壁は圧巻である。

(b)レンガと壁

家は木で作るものと思っていたが中国ではレンガ造りの家が多い。また敷地を高い塀(レンガやコンクリ)で囲って家をよくみた(20年前の話なので今は分からないが)。万里の長城も英語だとGreat Wallなので、中国では壁を作る習慣が定着しているのかもしれない。

(c)足が長い

中国に行くとき、日本人の祖先は中国から渡ってきた人も多いだろうから、我々のルーツを見ることになるかな、と期待していた。北京で最初に気付いたのは皆足が長いことである。少なくとも私の祖先は北京付近から来たのではなさそうだと確信した。

(d)コミュニケーションが取りやすい

何人かの中国人とそれぞれ2、3時間行動を共にしたが、話題には事欠かなかった。我々も漢文や三国志などを通じ色々な知識を持っているし、中国人も日本についてよく知っていたので、すぐ話が合った。

よく欧米人同士は比較的簡単に友達になれるのに、日本人は欧米人となかなか親しくなれず、日本人は国際感覚がないと言われる。多分、欧米人同士は共通の文化があるので親しくなりやすいのだと思う。

(e)漢字

英語が分から時は筆談が頼りに成る。買い物や道が分からない時など大変役に立った。観光ツアーで隣り合ったスウェーデン人は馬という字は馬の形に似てますね、と言ってきたので象形文字の話をしてあげたら、あなたは日本人なのにどうして漢字に詳しいんですか?と聞いてきた(確かに、日本で漢字が使われていることを知らない方が自然ですよね)。

(f)謝るべきか

私の知人は初めて中国人と話す機会があった時、”祖先が貴方の国に迷惑をかけて申し訳ありませんでした”と謝ったそうです。すると、その中国人は”貴方が戦争について謝ってくれた最初の日本人です”と感激したそうです。最初に謝るって結構勇気がいりますよね。

まとめ:

最近、中国の話となると危険な食物、不法コピー、ウエブ検閲などとマイナスイメージが先行し今一元気がでない。テレビで見る中国要人や報道官はみな強面(こわもて)でお付き合いできるような気がしない。ところが、中国で普通の人に会うと大変親切だし暖かい感じがして、このギャップは何なのだと思う。早く余計な障害が取り除かれ自然なおつきあいができるようになるとよいと思う。

m17 ( 2007/10/03 09:12:35)

飛行機も好き

海上自衛隊下総航空基地(鎌ヶ谷&柏)は、対潜哨戒機P-3Cを使用した海上自衛隊の教育訓練や、太平洋海域の救難業務を担当しています。毎年一回基地公開が行われ、航空ショーなどが実施されます(今年は、9/29)。去年に続き今年も見に行ってきました。

基地内には今の日本にあまり見られない独特の雰囲気が流れています。うまく表現できないんですが、

・国を守る使命感

・規律

・ファイティングスピリッツ

・若さ

の混ざったような、さわやかな感じです。

航空及び地上展示される飛行機のフォルムも美しくて好きです。

エンジンの爆音を体で聞くと、気分が少し高揚するのを感じます。またヘリコプターのエンジン音を近くで聞くと変に懐かしい感情がよみがえりウルっと来ます(何でしょうね?)。

帰りのバスの中で、”アッ!若い時の気持ってこんな感じだったな”って思い出しました。これも説明しにくいんですが、

・自然にアドレナリンが今よりでていてほんの少し興奮気味

・そのため、全てのものが楽しい

・前向きで何かいいこと起こりそうな予感

って感じかな。

体の話だと分かり易いと思うんですが、マッサージに行くと体が軽くなります。この時マッサージ師の人はよく”若い時はこんな感じだったんですよ”と言います。その心版(心が軽い)って感じです。

ついでに、自衛隊に関する話を2つ。

(1)強い!

以前、自衛隊を中退して大学へ入った学生さんがいました。その人は津田沼で暴漢に襲われ棒で胸を殴られました。この時肋骨が折れたのですが、その棒を取り上げ逆に暴漢を打ちのめしたそうです。

(2)かわいい?

よく自衛隊の人が私服で電車に乗ってきます。彼らの中に女性自衛官がいると別れ際に自衛隊の人たちだと分かる時があります。女性自衛官は習慣で別れ際に敬礼をしそうになるのですが、途中で気付き恥ずかしくなり、挙げかけた手を途中で止め、頭を傾けて(頭を手の方に近づけ)敬礼と気づかれないようにごまかそうとします。このパターンを今まで2回見ました。

===

写真(左)はYS11の前で警備の隊員に撮ってもらいました。右は小学生の頃行った航空ショーでの写真です。50年たってもまだ同じことをやって喜んでるんで進歩ないですね(両方とも体が右に傾いてるし)。

m16 ( 2007/09/30 05:24:05)

学会シーズン

国際会議や国内学会の大会は夏休み(9月)と春休み(3月)に開かれることが多くなっています。今回は学会ってどんな世界かを紹介します。

(1)学会って何だ:

研究や開発に携わっている人が入会する組織。国内の学会の場合入会金は年間1万円程度。情報関連の学会には、”情報処理学会””電子情報通信学会””人工知能学会””電気学会””応用物理学会”などがあります。アメリカではIEEEという学会が有名です。

(2)サービス:

学会では会員の研究成果を発表する論文誌を発行しています。論文誌に掲載されるには、数人の査読者の審査にパスする必要があります。

(大学院博士過程の学生が博士号を取得するには普通2報程度の論文が学会誌に掲載される必要があります。今博士過程3年の村田君は数日前2報目の論文が審査をパスしました(3年間に2報の論文を出すのは結構大変です。おめでとうメールを送りましょう)。

また普通、学会では毎月学会誌を発行し、最新の科学技術情報などを紹介しています。

(3)国内の研究発表会

最新の研究成果をいち早く発表するために、査読のない2種類の口頭発表会を行っています。

(3-1)年2回程度の全国大会(準備する資料は1ページ程度)

(3-2)もう少しまとまった結果を発表する”研究会”(資料は8ページ程度、隔月位)

(4)国際会議:世界規模で行われる研究成果発表会は国際会議と呼ばれます。普通各国を巡回していることが多く、一般にバカンスを兼ね、観光地で開かれます。

論文は英語で査読があります。発表形態は演台での口頭発表と、衝立に論文概要を貼って説明するポスター形式があります。

研究室では今月、

修士1年の白石君が応用物理学会、同じく修士1年の中村君が情報処理学会で発表しています。11月には石田さんと野里君が電子情報通信学会(研究会)で発表する予定です。

また、国際会議では、

今月村田君がICES(進化システムの国際会議、於中国武漢)で、10月には博士2年の諏佐君がSASIMI(情報統合の国際会議、於北海道)で発表します。

===

写真は野里君が参加したSPIEという半導体関連の国際会議の様子(左)です。この会議は米国モントレー(西海岸、SFとLAの中間位の別荘地)で開かれました。写真右は太平洋、この先が日本です(この海岸風景は松が多く日本の海岸風景と似ていることでも知られています)。

m15 ( 2007/09/26 12:21:29)

秋の虫 右脳左脳

(1)絶滅危惧昆虫(鳴く虫編)

秋の虫が鳴きだして1ヶ月がたちました。当初、ほとんどはアオマツムシでしたが、最近コオロギの声が半分くらいに増えてきました。

アオマツムシ(写真左)は、マツムシとは名ばかりでコオロギの仲間です。100年くらい前に中国から来たものらしく、東京では1970年ころから急に増えだしたそうです。私が気になりだしたのはここ10年くらいだと思います。これは木の上に生息するので、草むらが無くても問題ないそうです。

コオロギも健在で、これも縁の下や道路の隅など草むらがなくても済むためだろうと思います。

さて問題なのは草むらが必要な、スズムシ、マツムシ、ウマオイ、クツワムシです。スズムシ、マツムシは私が子供の時分いたのかどうか不明です(子供の頃なので他の虫と区別が付かない)。少なくとも見たことはありませんでした(草の下に隠れているため目に付かなかったのかもしれません)。

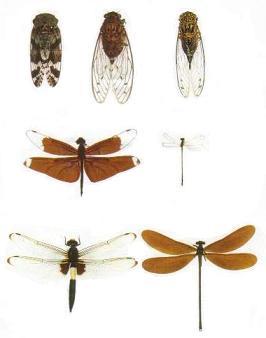

ウマオイ(写真中)とクツワムシ(写真右)の音は現在、少なくとも私の付近で聞くことができません。

(a)ウマオイはスイッチョンと鳴き、よく部屋の中に入ってきて蚊帳の上にとまったりしました。鳴き方が涼しげで可愛い感じでした。

(b)クツワムシはガシャガシャと言い、その名の通り大音量でガシャガシャと鳴きます。当時小学校では”鳴く虫コンクール”というのがあり、ガシャガシャはスターでした。私はガシャガシャの声を聞くと父と家の前の松林にとんでいきました。私が提灯で虫を探して照らし、父が両手で包むように捕らえました。

(考察1)結局都市部に生き残っているのは、コオロギ族のようです。都市部で成功している人達もコオロギっぽい人ってことかしら?

(考察2)草むらが無くなり、声の良い、癒し系の音色が減っているようです。最近癒し系音楽やグッズが売れるのはそれと関係があるかも?

(2)右脳と左脳

右脳と左脳という話がはやった時、日本人と欧米人では虫の音を聞く脳が左右逆で、日本人は虫の音を芸術と感じ、欧米人は雑音と感じる、という話がありました(ネットを見ると、今も広く信じられているようです)。

私は、この話に興味があったのでアメリカ滞在時に虫の音に注目していました。しかし、アメリカで虫の音を聞いてもどうも美しく感じませんでした(要するに虫の声が悪い)。

この時、虫の音に対する日本人の特異性に疑いを持つようになりました。

その後、アオマツムシが増えて騒々しくなってくるに従い益々日本人の虫の音に対する特異性の話は信じられなくなってきています。

日本人が虫の音に風流を感じたのは、昔の日本の虫の声が優れていたためだと思います!!

m14 ( 2007/09/23 05:46:17)

教育実習

教職を取っている学生さんが教育実習に行くと、最後の頃に研究授業という公開授業があります。大学教員はお礼を兼ねその授業を見学させてもらいます。研究授業でいつも感心するのは、担当の先生が実習の学生をよく指導してくれていることです。

今年は、20日に東邦高校へ行ってきました。授業の準備もよくなされているし、学生さん(高校1年)も集中が切れず、よく授業に参加していました。

今までにお邪魔した高校で印象的だった所を挙げてみます(印象的と言っても授業とは関係のない話がほとんどですが)。

(1)諏訪双葉高校:諏訪市は諏訪湖に面した市で、諏訪大社、ハイテク企業、御神渡(おみわたり)、御柱祭、等で有名です。精密機器でも有名なので寒冷地で冷たい感じのイメージを持っていましたが、行ってみると気候、人間共に大変暖かい感じのする市でした。

ハイテク産業で潤っている精か、ガツガツした感じがなく余裕を感じます。普通、有名な神社やお寺があると、その周りに商魂逞しい人たちが群がり、雰囲気を台無しにしてしまいますが、諏訪の場合はその様な雰囲気なく、大社が神社として立派に存在しています。

諏訪は私のお気に入りの都市ベスト5に入ります。特に、歴史を背負いながら歴史負けしていない都市としては”凛とした雰囲気を持ち背筋が伸びる感じのする金沢”と双璧だと思っています。

(2)佐野女子高校:つくばから車で行きました。途中大変美しい渡良瀬遊水地の周りを走ります。市内には立派な山城があり登ってみました。ラーメンも有名なので、佐野一番という店を紹介してもらい(町のはずれの方だった気がする)たずねました。幅の広い独特の麺で、大変おいしかったのを覚えています。そう言えば、帰りに佐野厄除大師をお参りしたり、地元の物産店で地酒だったか地ビールだったかを買ったりと、ほとんど観光気分でした(弁解:研究授業は大体昼前後のいい時間帯が多く、高校が大学から離れていると、もう大学に帰っても仕事にならないんです)。

教育実習の学生さんは掘口さんと言い、腹の据わった人で佐野女子高にボート部を作ったり、高校をアピールして指定校推薦枠を取るきっかけを作ったりしました。現在研究室によく出入りしている佐野女子卒の学生さんを見るたびに、堀口さんの貢献かなと懐かしく思い出しています。

(3)木更津高校:ここへ行くのは楽しみでした。理由は”お富さん”の故郷だからです。”お富さん”とは歌舞伎の演目の一つ(与話情浮名横櫛)ですが、私が小学校1、2年の頃春日八郎の大ヒット曲にもなりました。父がよくレコードを聞いていたので、私も覚えてしまい小学校で歌っていたところ、当時、歌謡曲を学校で歌うのは許されない時代だったので、母が呼び出されるはめになりました。

お富さんの物語は出だしだけ言うと、与三郎(江戸の大店の若旦那)が、木更津でお富さん(やくざの妾)に出会い一目ぼれ、それがバレて斬られ(傷痕だらけの)”切られ与三”になって、、、、、って話。

高校訪問の日、電車が木更津に着くと駅の観光案内板に”こうもり安(与三郎の相棒)の墓”と書いてあったので、気分はいやが上にも盛り上がってしまいました。研究授業の後さっそく先生と”お富さん談義”でもできるかと、話を持ち出したところ先生は”お富さん”をご存知なかったので拍子抜けしました(先生は私より少し若いのと木更津出身ではなかったためかもしれません)。

一般的に言って、最近は地元の歴史上の人物の話を子供達に伝えていないのではないかと気になっています(もっとも、お富さんが歴史上の人物かどうかは疑問ですが)。

(4)駒場東邦中学(ここだけは授業の中身です):授業は中学1年の数学の幾何でした。面と面が垂直に交わるとどうのこうの、といった部分です。私にとってこの辺りはあまり興味がなかったので、学生さんも退屈するんじゃないかな、と思って見ていました。ところが、先生が課題を出し”周りの人と議論してごらん”と言うと、一人残らず食いつき、熱心に議論を繰り広げています(普通40人もいれば5人位は眠ったり集中を切らしていたりするものだと思いますが)。これなら教えるの楽だな!!と感心しました。

===

あとがき:並べてみて気付いたのですが、上の内(3)以外は全て同じ年(2000年)でした。この学年は印象に残る人が多く、いまだによく訪ねてきてくれる卒業生が何人もいます。

===

回答:前々回の北海道の写真に関して”先生も行ったのか?”という質問を何度か受けました。あれは、行ったフリをしているだけです。

===

諏訪には美術館やガラス工房などがいくつかありました。写真はそのどこかで購入したビアカップで、底の辺に金箔を溶かしたようなものが入っているのがミソです(お値段何と5千円でした)。

m13 ( 2007/09/20 16:27:28)

夏休み終わる

(1)大学へ学生さんが戻ってきました

みんな元気で、少したくましくなった感じです。

(2)Vistaへの移行

Vistaに移行しようと思って、春にマシンを購入したのですが一向に移行が進みません。

一番大きな原因はモニタが1つしか付かなかった(XPは3モニタ)ことです。

最近USBでモニタを増やせるアダプタのVista対応が行われたので2モニタにしました。

これで使いやすくなりましたが、それでもやっぱりVista使いにくいですよね。

(3)夏休みの電子工作(電子工作は趣味)

(a)USB接続の 方位計、加速度計、各2種類を作成

(b)PCで制御できる照明照度制御回路

(4)中高年のディズニーランド

上野から軽井沢まで1時間と知ってしまうと、もう新宿、渋谷、舞浜あたりへ行くのと気分は変わりません。

連休の中日(16日)また日帰りで軽井沢に行ってきました。

家を10時発。軽井沢12時着。駅前で蕎麦。

駅から碓氷峠見晴台までタクシー(ジャスト2千円)。

熊野神社にお参りし、見晴台で展望

見晴台から遊歩道で旧軽井沢まで4、5Km下山(たっぷり森林浴)。

旧軽からウインドウショッピングしながら軽井沢駅まで歩く(1、2Km)

5時少し前の新幹線に乗り家に7時前に到着

電車賃は片道5、6千円で少し高いですが、リフレッシュには最適です。軽井沢近辺には見どころが山のようにあります。次に、楽しみにしているのは、

(a)離山登山、(b)旧中山道を横河まで下る、(c)白糸の滝、(d)美術館や文化施設、等々です。また、季節による自然の変化も楽しみです。

軽井沢は中高年のディズニーランドって感じです。若い人も楽しめると思いますよ。

===

写真は、見晴台から見た山々と、遊歩道の吊り橋です(熊が時々でるようなので注意が必要です)。

m12 ( 2007/09/16 05:26:28)

テレビの偏向

最近、社会(特に若者)に悪い影響を与えているテレビ番組(特に民放)が多すぎると思う。

(a)暴力、残忍な犯罪の再現、裸や性描写、

(b)態度の悪い芸能人やスポーツ選手をスター扱いし、弱いものをいじめ、

(c)”まじめ”をバカにし、不真面目を賞賛し、建前を極端な本音で笑いものにし、

(d)暴力、ドラッグ、レイプ犯を簡単にテレビ復帰させる。

(e)ワイドショーは一見ニュース番組に見えるが、実はショーであり、不幸な事件など起ころうものなら一番喜んではしゃいでいるのがテレビだったりする。

テレビ局は自分に都合の良い時だけ”公器”と言い、後は”面白ければ何でもあり”で知らんぷりしている。特に日本ではテレビが生活の中心にあり、テレビを通して様々な情報が無差別に家庭の中に入ってくる。

テレビには、社会の教育まで担っているという自覚を持って欲しい。最近の目を覆いたくなる犯罪の増加は、テレビやマスメディアの影響と無縁とは思えない。

以前”富の未来(トフラー夫妻著)”という本を紹介した。この本の中にテレビや映画が若者に与えている影響を記述している部分があるので、そのいくつかを紹介する。

===以下、富の未来の一部(少し簡略化した部分もある)===

(1)大衆文化のかなりの部分は、悪党やギャング、ドラッグ王、ドラッグの売人やうつろな目をした中毒者を美化している。

どこまでも続くカーチェイスや、派手な特殊撮影、性差別の毒をしたたらせた歌などで、極端なまでの暴力を称賛している。そしてこれらの商品を売り込むために、限界を超えた強引な広告が使われているので、悪影響が一層強まっている。

(2)ハリウッド映画が描くアメリカは、若者の快楽主義が絶対的力をもっており、警官や教師、政治家、経営者がいつも”こけ”にされる夢想の世界である。映画やテレビ番組がこれでもかと言わんばかりに、若者の多くが聞きたがる話を聞かせている。大人はみな間抜けだ、お馬鹿で何が悪い、勉強なんかしなくていい、悪いことをするのは良いことだ、やってやってやりまくれ。

(3)極端に走るのは良いことであり、自制するのは良くないと繰り返し聞かされている。

(4)スポーツはかつて、各人が自分で楽しむためであったが、やがてクラブやリーグに組織化され、マーケッティング業界が各種商品を売り込もうとし、テレビ産業のニーズにしたがうようになった。オリンピックに関する贈収賄、リトルリーグの腐敗、有名選手のドラッグ、レイプ、暴行、殺人が後を絶たない。

(5)特に若者は映画、テレビ、ゲーム、インターネットで暗黒の未来のイメージにたえず接している。

(6)メディアが作り上げ、若者の憧れの的とされているスターは、街角のチンピラや傍若無人な歌手、禁止薬物を使うスポーツ選手などだ。

===引用、終わり===

日本よりは少し過激だが本質的にはさほど変わらない、日本が後を追っている状況である。我々は恐ろしい環境にさらされているものである。

このようにテレビやマスメディアの偏向した環境でも、我々は自分自身を正常に保たなくてはならない(至難の業であるが)。偏向に流されれば待っているものは転落と犯罪である。

せめて学生さんに最低限、

(a)学を志す者は、芸能人を真似た薄茶色のボサボサ頭にするな。単位を落としそうな学生は、皆この髪型をしているぞ。

(b)ズボンを落としてはくな、パンツを出すなんてもっての他だ。バカな格好をしていると本当にバカになっちゃうぞ。

(c)思い通りいかない時、物に当たるなど、自制のない行動をとるな。うまくいかない時ベンチを蹴ったり運動具を投げつけたりするスポーツマンや芸能人がいるが、あれはサッカーの試合中にグランドで大便をしているようなものだ。

(d)残酷なゲームや醜い映像、不気味な本など避けよ。本当にそんな状況に陥ってしまうぞ。

以上。

===

追伸:昨日、うちのそばで嶋根さんをみかけました。友達と別れを惜しんでいたので、雰囲気を壊すといけないと思い通り過ぎました。少しやせたかな?

===

写真は、4年生の北海道旅行です(北海道旧庁舎と富良野)。

m11 ( 2007/09/12 18:21:40)

生物学の知識

生物と無生物のあいだ(福田伸一著:講談社現代新書)

(1)この本は、生物と無生物を区別する2つの特徴を紹介しています。

(生物の特徴1)全ての細胞は常に入れ替わっている(今の自分は過去の自分ではない):

半年か1年もすれば体の全ての細胞が新しいのものに入れ替わっているそうです。この話はどこかで聞いたような気がします。驚くのは、憎き皮下脂肪までが古いままで溜(た)まっているのではなく、常に新しいものと置き換わっているのだそうです。

(生物の特徴2)生物を構成するタンパク質の融通無碍(ユウヅウムゲ):

生物は色々な種類のタンパク質でできています。そして、

(a1)DNAに仕掛けをし、特定(どれでもよい一つ)のタンパク質を取り除いた生物を作っても生物は何の異常もなく生存できるそうです。しかし、

(a2)その特定のタンパク質を作るDNAを一部壊した場合、生物は生存できなくなるそうです。

これに対し、無生物では、

(b1)テレビなどの電子機器は部品を一つ取り除けばテレビが映りません。しかし、

(b2)その部品を取り除くのではなく、その部品の一部を壊した場合、映りは悪くても少しは映ったりすることもあります。

(2)この他、DNAの2重螺旋を発見したワトソンとクリックの話が書かれています。その中で彼らの発見に当たっては、フランクリンという女性のX線解析結果を密かに覗き見ていた(と思われる)、という話を紹介しています。ワトソンとクリックがノーベル賞で脚光を浴びている時、フランクリンはガンでこの世を去った、という話が紹介されており(著者の説が正しければ)ワトソンとクリックのノーベル賞がくすんで見えます。

(3)余談1(プチ自慢):著者福田氏は、ソーク研究所を訪問した際カフェテリアでクリックと遭遇し、感激した様子を書いています。それなら、私もUCSDの研究所を訪問し10人程度の研究室ゼミに参加した際、クリックも参加していました。あまり綺麗ではない真っ赤なジャケットを着ていて、院生の怪しげな研究提案に、”新しい提案は、時としてすぐには理解されないものだ”とか助け舟を出していました。

(4)余談2(文才):本の最後に著者の小学生時代の思い出話があり、”アオスジアゲハ”を次のように表現しています。

”アオスジアゲハは小型のアゲハチョウで、黒いビロード地の羽に、四角い斑点が、小さなガラスブロックを端正に並べたように縦向きに走っている。その斑点の色彩は、透きとおるように鮮やかなミントブルーをしている”

以前私が書いた、アオスジアゲハの記述に比べると細やかな観察に基づき繊細で情緒的な美しい表現がなされており、文筆の才とは、かくなるものかと感心させられます。

==

前回のパプリカにもアオスジアゲハが象徴的に出てきます。オジサン達、アオスジアゲハが好きなのかもしれませんね。写真はWikiPediaアオスジアゲハISAKA Yoji氏の作品の一部です。

m10 ( 2007/09/09 05:56:10)

パプリカ

(1)パプリカ(アニメDVD by SONY)

半年くらい前、ニューズウイークで高く評価されていたので、初めてアニメDVDを購入してみました。

他人の夢を共有したり支配したりするマシンが盗まれ、それを解決する話です。よくできていて何だか現在の自分が夢の中にいるのかもしれないという錯覚に陥ります。

欲を言えば、

(a)絵的には少し宮崎アニメの影響を受けている。

(b)ラストにもう一ひねり欲しい。

(c)もう少し工夫して子供も見られるようにするとよい。

と思いました。

興味のある方はメールを下さい、お貸しします。

(2)テツ

江戸東京博物館で”大鉄道博覧会”というのをやっていたので見てきました。”大”は大袈裟で、ミニ鉄道博覧会って感じでした。昔の”こだま(下図)”とHOゲージの模型には少し心が動きましたが、のめり込むことはなさそうです。

それより、普段、東武、新京成、京成線しか使っていないので、久しぶりで総武線に乗ったら速いこと、速いこと、特に船橋市川間なんか、ジェットコースターみたいで引きつってしまいました。

(3)船橋ららぽーと

”マジすごい”って話なので、初めて行ってみました。確かに大きくて柏ららぽーとの2、3倍って感じで、迷子になりました。

気になった点:

(a)さんるーむという健康食店で韃靼(だったん)そばを食べました。柏の高島屋にもさんるーむがあり、よく韃靼そばを食べるのですが、そばの色が柏のものと全然違います(船橋のは黄土色)。系列店でこんなに色が違うってことあるのかしら。

(b)東京パン屋ストリート:菓子パンやおかずパンの店がほとんど。パン好きの私としては、せめて半分位の店はパン生地だけで勝負する店にして欲しいと思います。

特に個人的に許せないのは”メロンパン”です。普通合成着色料で着色している(船橋のものは食べてないので分かりませんが)のでツーンとした匂いがして大切なパンの匂いが台無しになってしまいます。私の前でメロンパンが好きだと言わないように(味覚のない人というレッテルを貼られますので)。

(4)船橋港親水公園(ららぽーとの裏)

ららぽーとの裏という折角の立地条件なのに、工夫のない公園で、ホームレスの人が何人か寝ているだけでした。以前は横浜まで船が出ていた模様です。

船着場はあるので、

(a)東京湾までゆく納涼屋形船を用意するとか、

(b)ボート乗り場にするとか、

(c)海老川を使って船橋駅との連絡船にするとか、

船橋市も工夫すれば立派な観光資源になると思います。

(5)菱木さん

5日夜、新鎌ヶ谷駅で今年吉田研を出た菱木さんと電車のドアですれ違い(私は降車、菱木さんは乗車)ました。大学時代よりはるかに元気そうでした。

(6)歳時記1 野分

7日早朝、台風9号が小田原から熊谷にぬけていきました。村田君ちや梅澤君ち、大丈夫だったかしら?

芭蕉野分して盥に雨を聞く夜かな (芭蕉)

(ばしょうのわきして たらいにあめを きくよかな)

ってのが有名です。私が子供の頃も家が粗末だったので、洗面器で雨漏りをしのいだり、玄関の戸がしなって飛ばされそうになり、交代で戸を押さえたりしたものです。

(7)歳時記2 秋

8月最後の週、朝窓を開けると秋の虫が沢山鳴いていました。また今週、5時くらいに大学の庭にでると、セミの声と秋の虫の声が5分5分で聞こえてきました。

”秋きぬと 目にはさやかに 見えねども 虫の声にぞ 驚かれぬる”

といったところかしら。そう言えば、今週2回ツクツクボウシが鳴いているのを聞きました。

(8)訂正1:l35でBYと書いたものは、KY(空気読めない)の誤りでした。

(9)訂正2:同じくl35で、ドンダケ〜!は省略形ではない、と書きましたが、ドンダケノモン!!(多分、ナニサマってことか?)の省略形のようです。

==

これは昔の”こだま(1958年、私小学5年生)”のイメージ図です。当時、電車と言えば直方体で、色もこげ茶だったので、この”こだま”は新鮮でかっこよく思えました。その頃はプラモデルもなく、模型といえば木だったのですが、”こだま”の模型は高くて買えませんでした。

m9 ( 2007/09/05 17:02:28)

ワープする宇宙―5次元時空の謎を解く(リサ・ランドール著:NHK出版)

新聞の書評と”5次元”というキーワードに魅かれて読み始めた。欧米で物理科の教科書に使われているだけのことはあり難解で、何回もギブアップしそうになる(読み終わるのに2ヶ月近くかかった。物理科の学生にはお薦めだが、その他の人には無理)。

内容は素粒子物理学で、正直ほとんど分からないが、素粒子物理学(あるいは素粒子物理学者)の熱さに感じて読み進んでしまった(この本のおかげで、3回電車の乗り越しをしてしまった)。

分からないなりに分かったこと:

(1)素粒子物理学とは:物質を作る最小構成要素を探す学問である。

昔は、物質は原子からできていると習った(原子が素粒子だった)。その後、研究が進み今や、クオークや電子がさらに何で出来ているかという話になっている。

==原子の構造==

原子

||

原子核+電子(原子は原子核と電子からできている)

||

中性子+陽子+電子(原子核は中性子と陽子からできている)

||

クオーク+レプトン+電子(中性子や陽子はクオークとレプトンでできている)

||

ひも+ブレーン+余次元 <==(本書のテーマ)

=========

本書は、現在、有望な素粒子と考えられている”ひも+ブレーン+余剰次元”の研究について数式を使わずに説明している。

(2)ひも理論とは、電子やクオークは粒子ではなく”ひもの振動”でできている、という説。

(3)高エネルギー加速器との関係

この様に小さな世界の話になると直接見ることができないので、様々な理論的素粒子が提案できる。そこで、どれが正しいか、電子や陽子を光速近くまで加速し(加速器は山手線がスッポリ入るほどの大きさ)、衝突させて出て来る粒子を調べ、理論の絞込みを行う。

(4)宇宙との関係

素粒子は極小世界の話で、宇宙は極大世界の話なので関係ないと思っていた。素粒子を提案する際、それが宇宙をどう構成するか(宇宙の創生と構造)まで説明できるものでなくてはならない。そのため両分野の研究は密接に関係している。

素粒子物理は気宇壮大なロマンチックな学問だった!

(5)5次元などの異次元が、ごく自然に出てきて、なんだかスピリチュアルな世界があってもおかしくないような気になる。

(6)重力のみが異次元全てに通じる力らしいので、重力通信で異次元と交流ができるかも(私のSF的発想)。

(7)高エネルギー加速器で小さなブラックホールが作れるらしい。

小さなブラックホールは、すぐ消えるらしいが、その理論に誤りがあり、ブラックホールが消えずに大きくなり、加速器を飲み込み、都市そして地球を飲み込む、なんてSFが作れそう。

(8)電磁場は、素粒子論的には”光子”の受け渡しで生じる。

電磁気の理論は50年以上も前に完成していると思っていたので、このアイデアにはビックリ。自分の信じているのもの本質が全く違うものだったりすることがあるものだ。

(9)素粒子物理学者の熱さに触れると、自分が若い頃抱いていた情熱(今までにないコンピュータを作りたい、人間のような柔軟な思考を実現する情報処理方式を確立したい)を思い出し、懐かしくなる。

(10)こんな難解で売れそうもない本を出版した”NHK出版”の見識に敬意を表する。

この本は、私が持っていても宝の持ち腐れになるので図書館に寄付しました。

==

写真は薬学部6年制移行のために建てた薬学部棟(8月23日竣工)

m8 ( 2007/09/01 13:49:13)

ディズニーシーひとりぼっち

以前から一度ディズニーシーを覗いてみたいと思っていましたが、8月29日、近くに用があったので(おじさん一人では恥ずかしいのですが)思いきって入ってみました。

どうやら2つの新記録を更新したようです:

(1)一人で入場する人の最年長記録

(2)最短滞在時間(10時入場、1時退場)

気付いた点を並べてみると:

(1)夏休み最終週で、割と涼しい日でしたが、入場者数が少ない。でも、人気アトラクションは1時間待ち。

(2)レストランや売店はほとんど人が入っていない。

(3)従業員同士の私語が多い。

(4)従業員に欧米人が少ない。アトラクションの案内放送はほとんど全部日本語だったが、英語にした方が非日常性がでて良いかも(英語放送の近くに放送英文の和訳や解説員を用意し、楽しみながら英語を学べるようにするとよい)。

(5)施設に貼られているスポンサーの会社名(赤)が目障り(せめて目立たない色で英語表記にならないか)。

利用した乗り物とアトラクション:

(1)蒸気船:ワニやカバは出てこない。

(2)シンドバッドの冒険:ディズニーランドではスモールワールドがお気に入りなので、シンドバッドも最高でした(”人生は地図のない冒険”とかいう歌詞の歌が流れていた)。

(3)ストームライダー:この程度なら目を回さない。

(4)電車:車内から本物の海が見える(写真)ので、いっそ、水門を壊して海に直結するとスゴイかも。

総括すると:

(1)一人で行くのは一寸さびしい:遊園地やテーマパークでは、”一緒に行った人が喜ぶ姿を見るのが喜び”、というハイレベルな喜びが実現されていることを知る(同伴者もアトラクションの一部であり、自分もまたアトラクションの一部となりうる)。

(2)今回は急な思いつきで入場したので勉強不足だった:後でパンフレットをゆっくり見ると、入ってみたかったな、という所もある。

(3)大人向けテーマパーク:ディズニーシー内のモスクなどの建物はどうも高級感がないので、本物と同じ作りのモスクや実物大のピラミッドを製作し、世界のショーや料理を楽しめるものを作るとよいかもしれない(老人はお金を使わないので成り立たない、という噂もあるが)。

m7 ( 2007/08/29 15:13:00)

8月最終週

早いもので、もう8月も終わりです。猛暑でフーフー言った夏でしたが、個人的には体調が良かった(良くなった)月でした。

”眠りの浅さ”に関する健康情報(シニア向けかも)

今月、私を長いこと悩ませてきた眠りの浅さと、それに伴うトイレから開放されました。これまで、眠りが浅く90分ごとに目を覚ましてしまい、ついでにトイレへいく状態でした。

自己分析で、脳が昼と夜を間違えてしまっているのだなと思っていました。

この夏(不眠解消に役立ったかもしれない)いつもと違った生活パターンを挙げてみます:

(1)運動: 今年の夏は運動する機会に恵まれました。

(a)テニス

5、6階の4年生の(あそび)練習に入れてもらって週一1時間くらい楽しませてもらっています。炎天下で球を追っていると、強い日差しが目に入り、脳の昼夜切り替えスイッチが正常化したのかもしれません。あるいは体がテニス狂時代を思い出したのかもしれません。

(b)水泳

家から歩いて10分位の所に”ひばりが丘市民プール”というプールがあることを発見して朝一に30分くらい泳ぎにいきます。ただ、水泳を始めたのは昼夜正常化後です。

このメインプールは50mの屋外プールですが、その他、円形子供プール、25mの浅いプールがあり、子供はそちらの方にいくため比較的すいています。

(2)体調が正常に戻ったのは軽井沢(2泊)から帰った日(8月7日)からです。軽井沢との関係は偶然だろうと思っていたのですが、数日前テレビで”自然の中にいると脳のリズムが正常になる”、というのをやっていて、もしかすると軽井沢で早朝別荘地帯を長時間散策したりしたので(森林浴効果?)、脳の昼夜切り替えスイッチが正常にもどったのかもしれません。

(3)寝方(2寝床方式):私の寝室はリビングの隣の和室です。私の部屋にはエアコンがないので、夜はリビングのエアコンを点け、リビングとの間のフスマを20cm位開けて寝ます。

この時寝室には2つの寝場所を用意します:

(1)竹シーツ(面積2x3cm厚さ7mm位の竹片を沢山並べたもの、中国製2千円弱、ヒンヤリして涼しい)を畳の上に直接敷き、隣に

(2)ベッドのソファー部を畳の上に置きます。

就寝時は、先ず竹シーツの上に寝ます。やがて、1時か2時位になると寒くなって目を覚ますので、エアコンを切り、隣のソファーに移り2度目の眠りに入ります。

畳に敷いた竹シーツは一寸痛いのですが”臥薪嘗胆”の臥薪よりはましだと耐えます。

(4)早寝:9〜10時に床に入ります。幸い、眠りに入るのはアッという間です。

お父さんやお母さんが”眠りが浅くて”と悩んでいたらヒントになるかもしれないので教えてあげて下さい。

(注)臥薪嘗胆とは:中国の春秋時代、越王勾践(こうせん)に父を討たれた呉王夫差(ふさ)は悔しさを忘れぬよう薪(たきぎ)の上に寝て、やがて仇を討つ。敗れた勾践は敗戦の恥辱を忘れぬよう室内に胆(きも)を吊るして嘗め、ついに夫差を滅ぼしたという。

===

写真:8月28日、中高生向け夏休み理科教室がありました。講師は(ヒカルの碁監修)梅沢由香里さんでした。私も中高生に混じり囲碁を初体験しました。ムズカシ!、でも、面白いかも。

m6 ( 2007/08/26 14:06:12)

閑中忙

8月23、24日 FD(Faculty Development)教育の見直しや改革を検討する研究会(1泊2日ユーカリが丘ウイシュトンホテル(佐倉)缶詰)

8月27日 大学院入試

9月1日 AO入試

(1)24日早朝、ホテルから10分位の所にある公園(上座公園)までウオーキング:

広くてなかなかよい公園です(一寸外国の公園みたい:言い過ぎかも)。公園内に”カノコガ”(写真右下隅)が何匹かいました。”カノコガ”は蛾には見えず、かわいいトンボか蝶って感じで、私が小学生時代、朝ラジオ体操に学校へ行く途中でよくみかけました。

また、”サトキマダラヒカゲ”も何匹もみかけました。佐倉はまだ少し自然が残っていました。

(2)本を2冊読みました:いずれも当初売り切れでしたが、最近は手に入ります(いずれもお勧めです)。

(a)川の光(中央公論新社):川のほとりに平穏に暮らしていた3匹のネズミ一家が、巣穴から追い立てられ、新天地を求めて川を上流に遡る冒険物語。人生を感じさせる、癒し系冒険物。

(b)「気づき」の幸せ(小学館):青森の神様、初の著書。スピリチュアル系とは言え、物事がうまくいかない時は、先ず、自分に問題がないかを確認しましょう(気づきましょう)、という心霊がかっていないお話。

(3)教育:

FDでは、最近の教育の流れに沿って、

・学生さんに対し、きめ細かく、丁寧に、個人の特性をよく見て対応していきましょう。

・学生さんに強いストレスを与えることなく、学問に対する興味を引き出すよう工夫しましょう。

・学生さんの授業評価を参考に授業を改善しましょう。

といった精神をベースにしていて、確かに、結構で当然の流れのように思える。

でも、何だか学生さんをお客様扱いしているように見えて、教育はこれでよいのかな?って気もする。

大方の学生さんは問題ないにしても、小さい頃からこのような教育を受けてくると、人によっては心配な点も出てくる気がする:

(a)長い間お客様扱いされていると傲慢になり、やがては勘違いして”オレ様”に、そして”給食費を払わない親”に変化していく怖れはないか?

(b)人間あまり大切にされ過ぎると弱くなり、社会に出てやっていけるかという不安も残る。監視員付きのお子様プールで遊んでいた人が、突然背も立たず、サメも泳いでいる荒海に放り出される感じになりはしないか? 最近増えているという20代、30代の人の”うつ”は、これと関係があるのではないか?

(c)至れり尽せりの環境で好奇心はうまれるのか? 最近面白実験などで科学への興味を引き出そうという番組をよく見る。(ああいうアプローチもあるかとは思うが)何か違うよな、と思う。与えられ過ぎているし、お膳立てされすぎているし、面白さで引いた興味なんてそう長続きはしないのではないか。

===

写真はベランダのケイトウとカノコガです。

m5 ( 2007/08/22 12:45:17)

船橋、柏、我孫子のブランディング

上の3市は、私が日常99%の時間を過ごしている生活域である。最近、これらの市がお笑いのネタになっていて残念である。

柳原可奈子は総武線船橋(たまに柏も出てくる)ネタで笑いを取り、

狩野英孝は”ぼく我孫子”で笑いを取っている。

はなわの歌には”♪牧瀬里穂も「佐賀」!でも公表してねえ〜!”というのがあるが、はなわ自身も我孫子で育ったことを公表していない。

一昔前には、”夕方、中央線に乗ると皆日経新聞を読んでいるが、常磐線に乗ると皆東京スポーツを読んでいる”というのもあった。

そんな先入観があるからか、

横浜駅に降りると、女性の着ているものが”おしゃれ”な感じがするし、

中央線に乗ると何か品がよく気取っている感じがして、気おくれしてしまう。

それではということで、我々の生活圏をブランド化する荒業を:

(1)ディズニーランド市:

船橋は、浦安、市川、と組んで政令指定都市になり、ディズニーランド市と改名する。

(2)環境改善モデル:

手賀沼を取り囲む我孫子、柏などの市が組んで(かつて日本で最も汚かった)手賀沼の水質を日本一にし、各種水上スポーツの拠点とする。

===

l35で紹介した卒業生が花火大会の写真を送ってくれました(葛西臨海公園2007_08_18)。

m4 ( 2007/08/19 05:39:26)

絶滅危惧昆虫(蝶編)

(1)モンシロ蝶、モン黄蝶、筋黒白蝶:

・モンシロ蝶は今でも早い時期によくみかける。

・モン黄はモン白の黄色版で、最近あまりみかけない。

・筋黒白蝶はモンシロ蝶の筋が黒いもので昔でもたまにしか見なかった(年に2,3度)。白と黒のコントラストが美しい。

(2)アゲハ、黄アゲハ、青筋アゲハ、黒アゲハ、烏アゲハ:

・アゲハ蝶は今も主役でよく見かける。

・黄アゲハは黄色っぽいアゲハでこれも見かける気がする。

・青筋アゲハは今の方が多いような気がする。美しいので採りたかったが、羽が細いためジェット戦闘機のように身軽に体勢を変えるのでなかなかつかまらない。

・黒アゲハと烏アゲハは比較的暗くて涼しい所に現れる印象がある。

(3)赤タテハ、瑠璃タテハ、コミスジ:

・赤タテハ(写真上左)は呼塚(ヨバツカ)付近のニラ畑に沢山いて、採りにいったがすばしっこくてめったなことでは採れない。前々回オニヤンマとの一騎打ちの話を書いたが、蝶では赤タテハが一騎打ちの対象であった。

・瑠璃タテハ(上中)は当時でも年5,6回しか出会わなかったが、これも身軽でなかなか採れなかった。本物はモルフォのような光沢があり、下の図より格段美しい。

・コミスジ(上右)はよく見かけた。空気の上を滑るように旋回する。速度はたいしたことがないので採りやすく思えるが、なかなかすばしっこくて採れない。

(4)ジャノメ蝶、サトキマダラヒカゲ:これらは地味な連中で採ろうとする人はまずいない。

・ジャノメ蝶(下左)は家の裏手の(当時は汲み取り式)トイレのあたりによくいた。

・サトキマダラヒカゲ(下中:この写真は羽の裏側)はゴミ捨て場や腐った柿の実から蜜を吸っている感じだった。

これらは、不浄な場所でも生きられるのでタフな種だと思っていたが真っ先に絶滅してしまった。環境が綺麗になったということか?。

(5)イチモンジセセリ(下右):

・これは、道(舗装されていなくて草が生え、リヤカーや荷車の車輪の跡がある)によくいた。これも掃いて捨てるほどいたので、永遠に生き延びそうな感じだったが絶滅した。

(6)アサギマダラ:友達が採ってきたので欲しくてしょうがなかったが我孫子にはいなかった。当時箱根に行った時大群と出会った。箱根にはアサギマダラが大量にいるのだと思ったが、以後箱根でもあまり見ない。最近テレビで知ったのはアサギマダラは”渡り蝶”で大群で長距離を移動するらしい。箱根での大群との出会いは移動中に偶然遭遇したものらしい。

===

一昨日NHKで”生物の大発生”をやっていました。地球温暖化により日本では、クマゼミ、アルゼンチン蟻、食べられないウニ、が大発生しているそうです。

印象深かった2点:

(1)温暖化で雪解けが遅れると、花が咲く時期と、蜂が目を覚ます時期のタイミングが合わず、実を付けられないケースが起こってくるそうです。花と昆虫なんて別の種だと思っていましたが、何だか花と昆虫がセットで一つの種に見えてきました。人間も含め、自然とセットで一つの生物と考えると現状は一寸怖いですね。

(2)日本蟻は蝶の幼虫を養ったりしているそうで、日本の生態系を構成する一員です。ここに最近、身体能力が高い上、作戦能力にも優れたアルゼンチン蟻が侵入し急速に領地を拡大しているそうです。日本とブラジルのサッカーとか日本とキューバの女子バレーを見る思いがしました。

グローバル化は人類にも同じような影響を与えるでしょう。今までは、それぞれの風土と文化に最適に適応した体型や考え方を持った多くの人種が存在しました。これからは、地球規模の社会に適応した人種だけ、あるいは適応するように進化した数少ない人種だけが生き残ることになるでしょう。日本人も、何らかの形に収束していくのでしょう?

===

m3 ( 2007/08/17 05:58:22)

40、9度(74年ぶり日本新記録)特別号

昨日、日本最高気温が出たようです。本当アツッ!!って感じで、身の危険を感じ通勤ウオーキングを中止しました。それでも大学に着いた時には汗ビッショリでシャワーを浴びました(念のため持っていった下着が役に立ちました)。

ハワイやシンガポールもこれほどの暑さは経験していません。唯一経験があるのは10数年前の京都です。会議場とホテルの間約100mを、走って移動しました。

地球温暖化どころか熱帯化と呼んだ方がよさそうです。昨夜のニュースによれば、石垣島付近の珊瑚は枯れ出し、北極の氷は予想よりも2、30年速い速度で融けだしているそうです(北極氷面積世界最小記録を更新したそうです)。

家のごみも臭くなるので今ゴミ置き小屋へ持っていきましたが、小屋の中がものすごい腐敗臭で倒れそうでした。昨日は学生さんの研究室にゴキブリが現れ、大騒ぎでした。

北海道への移住を検討する人が増えてきそうですが、北海道ではミートホープに続き”白い恋人”が炎上中です。

エアコンをかけないと危険だと言い、エアコンをかければ電気を使って熱帯化が進む、という悪循環に入ってしまったのかもしてません。戦争なんかやってる場合か!って感じです。

暑くて、段々話が支離滅裂になってきました。少しでも清涼感をと、下の写真は軽井沢の早朝”雲場の池”(8/7日撮影)です。

m2 ( 2007/08/15 05:49:38)

絶滅危惧昆虫(セミ、トンボ編)

私が子供の頃の夏休みの遊びと言えば虫捕りであった(昆虫にはご迷惑をおかけしたが)。今の子供たちがゲームのキャラクター名で話が通じるように、当時の男の子たちの間では蝶やトンボの種名で会話が成り立っていた。

最近、あまり見なくなってしまった昆虫が気になるので今回と次回、絶滅が心配される種を中心に我孫子付近の昆虫と虫達との思い出を書いてみる。

蝉:

現在、大学はアブラゼミとミンミンゼミの大合唱である。

(1)ニイニイゼミ(写真左):夏休みが始まるか始まらないかの一番早い時期に鳴き出す。これは鳴き声からチイチイゼミとも呼ばれた。採るのが最も簡単なセミであった。

(2)アブラゼミ:今同様、夏中鳴き続ける主役であった。当時、市川の梨園に行ったところ、梨園は今のように網を張っていないのでアブラゼミが沢山いて、顔にバシバシぶつかってきた。

(3)ミンミンゼミ:今ほど多くなく、年に数えるほどしか出合わなかった。ミンミンゼミが来ると羽が透明で美しいので何とか採りたいと外へ飛び出すが、大体非常に高い所に留まるし、体の割りにすばしっこくて捕まえた記憶は全くない。

(4)ヒグラシ(写真中):その鳴き声からカナカナとも呼ばれ、比較的夏の早い時期に鳴く。それでも夕方カナカナの声を聞くと何だか寂しくなった。もし、夏の終わり頃にでも鳴かれようものならとても耐えられなっかったかもしれない。ヒグラシは比較的採りやすい。

(5)ツクツクホウシ(写真右):ツクツクコインヨーと暑い盛りに鳴く。これはヒグラシより高い所に留まり、すばしこいので採りにくい。

蜻蛉:

(1)ムギワラトンボにシオカラトンボ(どちらかが雌):これらは今同様主役だったが数は今の10倍くらいいた。

(2)赤トンボ:これは、今のほうが多いように思う。

(3)オニヤンマ:トンボの王様って感じで今でも年に1,2度出くわす。昔、オニヤンマがよく、家の前の7、80mある直線道路を高速で行ったり来たりしていた。私は道路の中ごろに陣取り高速直球風に飛んでくるオニヤンマを狙う。真っ直ぐ飛んでくるので捕まえやすいように思うが敵もさる者そう簡単には捕まえることはできない。トンボとの一騎打という感じで気分が高揚した。オニヤンマの親戚のギンヤンマとかというのもいた。

(4)チョートンボ(写真左上):蝶の様な黒いトンボで家の前の松林には沢山いた。簡単に捕まる。

(5)糸トンボ(写真右上):池のそばなどに沢山いて、手で簡単に捕まえられた。綺麗な青や緑の種がいて、かわいい感じだった。

(6)コシアキトンボ(写真左下):腰が白く透き通っているのでこのように呼ばれる。当時、年に10回位みかけた。

(7)オハグロトンボ(写真右下):我孫子ではめったに出会わなかったが(もう少し田舎の)守谷ではよく見かけた。

===

現在、写真のセミ達の声はめったに聞かない。写真のトンボ達もほとんど見かけない。もし、これらの昆虫達に遭遇したら、4、50年前の環境がどの辺まで後退しているのか知りたいのでご一報下さい。

m1 ( 2007/08/11 06:16:13)

余剰(異)次元

期末テストのアンケート結果(最近読んだ本)を基に2冊の本を読んでみた。

(1)家守奇譚(梨木香歩、新潮文庫):学生さんが読みそうもない書名というか、古典的雰囲気の書名に惹かれ読んでみた。

内容は、何ともうまく説明できないが、異次元と自然な往き来が行われる昔(明治時代)の世界の話、って感じである。癒し系で、暑い電車の中で読んでいても、頬の筋肉が緩む感じ。車内で読んでいると、隣の人が、ひょっとして”かわうそ”かもしれないな、なんて気がしてくる本である。

本の厚さはせいぜい5mm位で薄いが、意外と読むのに時間がかかった、というよりゆっくり雰囲気を味わえる、って感じ。文章自体も品格があり、絶対お薦め!!

(2)涼宮ハルヒの憂鬱(谷川 流、角川スニーカー文庫):複数の学生さんが読んでいた唯一の本(他の本は全て1名のみ)なので読んでみた。表紙がロリっぽいので本屋さんで買うのがかなり恥ずかしい。内容は、異次元と不自然な往き来が行われる近未来学園話って感じである。文章で読む漫画といった感じ。

文章は今一だが、内容は大変面白く(1)にはない、ハラハラドキドキ感が少しある。特に感心したアイデアは”時間は連続でなく、アニメの1コマの様に離散的である”という話(そう言われると、何となくそんな気もする)。お薦め!!

本屋さんの”ライトノベルコーナー”が知らない間に拡大されている理由が分かる。

文章として2冊を比較すると、(2)は、汚い字で書きなぐった感じで、(1)は美しい(かつ分かり易い)草書で書いた芸術品といった感じである。学生さんが、この違いに気付いてくれればしめたものである。

私は社会人になってしばらくの間(1〜2年)、論文を書いて先輩に見てもらうと、真っ赤に朱が入った。最初は自分の文が”どう悪いのか”さえ分からなかった。やがて、3年もすると、段々朱がなくなってきて、同時に自分の文章を客観的に観ることができるようになってきた。

学生さんが始めて書く長文(卒業論文)も最初は文になっていないことが多い。

卒論を書く学生さんにはいつも:

”卒論は自分がやったことを書くのではなく、論文を読んだ人の脳に研究内容がどう組み立てられるかを考えて書くんだ”と言っている(これが簡単ではないのだが)。

話がそれちゃいましたが、

(3)ワープする宇宙(リサ・ランドール、NHK出版):新聞の書評で知った本、ハーバード大学物理学教授が書いた異次元(余剰次元)世界。厚い本で、ある程度難解。まだ半分も読んでないが、異次元が科学的に自然に導入されて不思議な感覚を経験できる。物理好きな人には、お薦め!!

==

写真は昨日(灼熱)の薬草園。大音量のミンミンゼミとアブラゼミの声を加えて見てください。

k42 ( 2007/08/08 10:40:53)

軽井沢

8月5〜7日、20年ぶりで軽井沢に行ってきました。軽井沢というと色々思い出があるので並べてみます。

(1)小学5年生の夏休み家族旅行(約50年前、最初の軽井沢):

(1-1)軽井沢は標高が高いため、列車はアブト式(歯車付き線路)とスイッチバック(行ったり来たり)を使って碓氷峠を超える(テッチャンにはたまらない)。

(1-2)鬼押出し:浅間山の溶岩が広がる斜面。

(1-3)小瀬温泉(軽井沢の奥の方)泊:小川を渡って旅館に入る、小川の音が夜部屋まで聞こえ心地良い。

(1-4)牧場:宿でおにぎりを作ってもらい、(南が丘?)牧場へ行き、草原の隅に座って昼食。牧場と言っても今のような観光牧場ではなく、本当の牧場のみ。

(1-5)草軽電鉄:軽井沢から草津に抜けるトロッコ列車で、山の斜面に沿って走り、空の青、山の緑、下は谷、ススキや蔦に手が触れそう。美しさが今でも印象に残っている。

(模型が有ったら買いたいと、トラウマになっている)

(2)子供が小さい時(2度目の軽井沢、約30年前、):

(2-1)鬼押出し:20年を経て、溶岩の山にも少し木や草が生え、記念館もきれいになっていた。

(2-2)揚水発電所(夜余った電力で水を上の池にくみ上げる)の見学:揚水池まで(エレベータだったか?)上る。池の周りにはニッコウキスゲが咲き乱れ美しかった。避暑に行って親子連れで揚水発電所を見学するあたり、技術屋っぽい。

(2-3)”かぎもとや”と言う手打ち蕎麦屋があり、おいしさに感激。

(3)塩沢湖のテニス合宿:

上と同じ頃テニスに凝っていて、あちらのテニススクール、こちらのテニスクラブの合宿、と妻子をほっぽり出して遠征を繰り返していた。

(4)学会(1986?):

国際会議が軽井沢であり、帰りに懐かしいので小瀬温泉まで足を伸ばす。宿は増改築が繰り返されたようで、昔の面影は2割程度。家に帰ってみると、父親が心臓発作で入院中。小瀬温泉は私の中で急に鬼門に位置づけられてしまった。

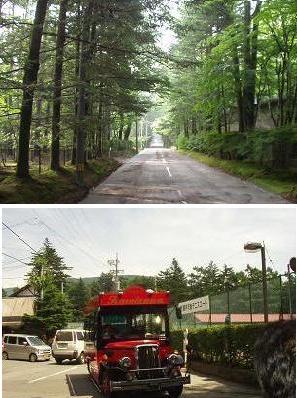

(5)時流れ、今回:

(5-1)ショッピングテーマパーク:駅の南側は大規模ショッピングモール(ららぽーとのでかいやつと言うか、アラモアナショッピングセンターみたい)。北側も駅から軽井沢銀座までほとんどショップが並ぶ。軽井沢は、ほとんどショッピングテーマパークだ(写真下:循環バス)

(5-2)かぎもとや:軽井沢店が店を閉め、中軽井沢本店だけになった模様。昔の味が忘れられず中軽井沢まで足を伸ばす。店は駅前食堂風だが、ファンがいるらしく大変混雑。味は、おいしいが昔ほどの感激はない(昔はワサビが本物だった気がする、蕎麦はワサビで決まる)。

テーマパークでよいのか?

観光地がどこもテーマパーク化している。軽井沢へ行くほとんどの人は浅間山に行かないだろうし、別荘エリア(写真上)を散策することさえなかろう。

北海道旅行の場合でさえ、若い人たちが挙げる観光地は、旭山動物園や富良野ラベンダー畑だったりする。北海道なら洞爺湖、阿寒湖、摩周湖、知床だろ、って言いたくなる。

テーマパークは苦労せずに楽しませてくれるが所詮人間の浅知恵の産物である。

夏休みは折角の機会なので、時間がかかったり、労力を要したりすると思うが大自然の素晴らしさを見てきて欲しいと思う。本当の感動って、山登りみたいなもので、苦労して自分の力で登った人だけ感じることができるものである。