作曲

復習1:ピタゴラスが1オクターブの12キー決めました。

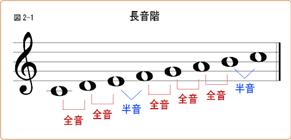

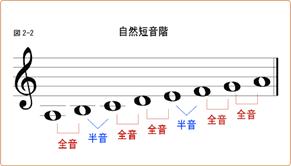

12キーの隣同士は半音(の距離)、2つ隣は全音(の距離)と言います。

復習2:12キーの内、半音の距離はしばしば不協和音となるので、曲を作る時はあまり使いません。過去には色々なキーを使う音階が使われましたが、現在では、曲を作る時は12音の中から7個のキーを使って作るようになってきました。

(理論的には、ドに対する不協和度を調べると、協和するのが{ミ♭、ミ、ファ、ソ、ラ}ということなので、この辺をベースにした7音が使われます。)

7音で最も一般的な音階が長調と短調と呼ばれるものです(半音の位置に注目)。

http://www.aki-f.com/kouza/riron/riron_2.htm

復習3:24の調

ハ長調、二長調、イ短調、等と24の調が、ありますが、これらは主音(一番下の音)の位置の違いです。調は、調号を見れば2つに絞れますが、同じ調号で長調と短調があるので、調号だけでは調は特定できません。例えば、調号のない長調はハ長調で、短調はイ短調です。

復習4:それでは、ハ長調とイ短調は区別が付かないかというとそうではありません。曲の始まりと終わりの小節の音が分かれば分かります。(和音参照)

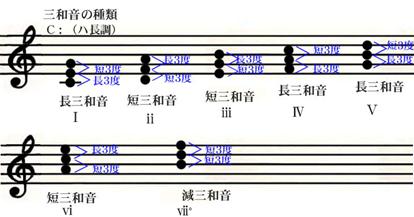

(1)和音と和声:音階が決まると7つの和音(I〜VII)が決まります。

この内、I、IV、Vを主要3和音と言います。

(2)和音の3つの性格

トニック(主格):安定感があり、曲の始めと終わりに使われる。

Iの他III, VI

ドミナント(支配格):トニックに進みたがる。

Vの他III,VII,V7

サブドミナント:上記2つの中間。ドミナントの前に置かれ、終止を準備する。

IIとIV

(3)コード進行規則

Iの次は何でもよい。

IIの次はV。

IVの次にVIはこない。

Vの次はIまたはVI

VIの次にIはこない。

ハ長調では

IがC,

IIがDm

IIIがEm

IVがF

VがG

VIがAm

VIIがBdim

なので、アラビア数字をアルファベットで置き換えると、

Cの次は何でもよい。

Dmの次はG。

Fの次にAmはこない。

Gの次はCまたはAm

Amの次にCはこない。

となります。

(4)その他

リズムは曲全体で同じにする

4/4なら、強、弱、中強、弱と考える

(とりあえず)1小節1和音

各小節のメロディの1/2は、和音(コード)の音を使用

上記、強と中強には和音の音を使う方がよい

最後の小節の音は伸ばす

(課題)さて、ハ長調8小節の曲を作ってみましょう。

Sample4という簡易演奏ソフトを使います。

(付録)

ドレミファソラシド

C D E F G A B C

ハ二ホ ヘ トイロハ

ピアノの音が出せるサイト(1オクターブ):

http://www.ohfuji.ed.jp/e_information/piano.html#

ピアノの音が出せるダウンロードサイト:

http://www.ops.dti.ne.jp/~paopao/MySoft/Cmero/

作曲超入門(小中学生の作曲教室)1:

http://www5a.biglobe.ne.jp/~p_giro/kids_hushi.htm

作曲超入門(小中学生の作曲教室)2:

http://www.scn1.edu.pref.ibaraki.jp/manande/h17/h17pdf/0504.pdf

コード進行を考えたくない人は、C->F->C->G->C->F->G->Cで作る。

この和音データは、

@CF @T4/4 L4 O3 'CEG'2 R2|'FAO4C'2 R2|O3 'CEG'2 R2|'GBO4D'2 R2|O3 'CEG'2 R2|'FAO4C'2 R2|O3'GBO4D'2 R2|O3 'CEG'2 R2|

(メロディー部を入れないとエラーになるかも)