2009 年 5 月 28 日 木曜日

ピアノは、何でこんな鍵盤構成なのか?ごくごく大雑把に紹介します。

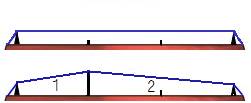

ピタゴラスは、下図のような1弦楽器で次の2つのことをみつけました。

(rule_1)弦の長さが半分になると、元と同じ音に聞こえる:これがオクターブです。

(rule_2)下図の様に弦の長さを2/3にすると、元の長さの弦の音と心地よく響く:元の弦をドとすると2/3の長さはソです。

Q1:なぜ1オクターブ12鍵(白+黒)か?

「rule_2が分かれば、それなら、ソの弦の2/3(ソと心地よく響く)の弦の長さでは?」、という風に弦の長さをどんどん2/3にし、もし弦の長さが元の長さの半分(1オクターブ)より短くなった場合は、rule_1を使って(2のべき乗を掛け)弦の長さを伸ばし、1オクターブに収める。という操作を12回繰り返すと、元のドに戻ります。

これで、1オクターブが12個に均等(等比数列ですが)に分割できたことになります。

Q2:なぜ白鍵と黒鍵があるのか?

実際の曲では、原則7音しか使われません。それは、周波数の近い音同士は「うなり」を感じて不快に感じるためで、不協和曲線というものが知られています。ドを原点にし、谷が不協和度の低い部分で、(ミ、ファ、ソ、ラ)の4つが「ドに対して心地よい音」です。これに、(ドとミ、ラとドの間が開き過ぎで曲を作りにくいので)ソを原点にして不協和でないもの、レとシを入れてドレミファソラシと7音がそろいます。

それでは、黒鍵は不要かというと、キーを変える時、周波数均等割りの黒鍵がないと7音ができません。

ということで、白鍵7こ、黒鍵5個が出てきます。

(参考:小方厚著「音律と音階の科学」(ブルーバックス)等)